|

|

КЛАСС ГИНКГОВЫЕ (GINKGOOPSIDA)Класс представлен в настоящее время одним видом — Ginkgo biloba, но в мезозойскую эру; процветал особенно в триасе и конце юрского периода (230—140 млн. лет назад). Геологическая история восходит к концу каменноульного периода (280 млн. лет назад). Происхождение, вероятно, общее с классом пинопсид, от семенных папоротников. Листья от дихотомически разветвленных до двулопастных или цельных; жилкование дихотомическое. Устьица простогубые (гаплохейль-ные). Стебли пикноксильные (от греч. pyknos — плотный и xylos — древесина), т.е. кора и сердцевина относительно тонкие, а вторичная древесина относительно сильно развита и компактная. Очень редуцированные спорофиллы собраны в однополые стробилы. Семязачаток с пыльцевой камерой. Сперматозоиды с многочисленными жгутиками. Класс включает один порядок (Ginkgoales) с одним семейством (Ginkgoaceae). В естественном состоянии гинкго встречается в горах Восточного Китая, но с давних времен широко культивируется в районах с умеренным климатом. Гинкго — «живое ископаемое»; в переводе с японского означает— серебряный абрикос. В мезозое гинкговые были широко распространены на земле (Евразия, Северная Америка, Южное полушарие). Угасание гинкговых началось с мелового периода (137 млн. лет назад). Гинкго двулопастный — листопадное дерево до 40 м высотой и 4,5 м в обхвате. Имеет побеги двух типов: удлиненные—ауксибласты и укороченные — брахибласты. На удлиненных побегах листья расположены рассеянно, на укороченных собраны пучками по 3—5. Листья черешковые, вееровидной формы, двулопастные. Жилкование листьев дихотомическое. Весной и летом листья светло-зеленые, осенью желтоватые, карминово-красные. Анатомическое строение стебля гинкго сходно с хвойными: слаборазвитая сердцевина, вторичная древесина из трахеид с окаймленными порами на радиальных стенках и сердцевинными лучами, камбий, кора. Гинкго — растение двудомное (рис. 45). Микростробилы имеют вид сережек. Сережки появляются на верхушке короткого побега. На оси сережки спирально расположены микроспорангиофоры. Каждый микроспорангиофор на нижней стороне несет обычно 2, реже 3—7 микроспорангиев. Микроспоры без воздушных мешков. Микроспора

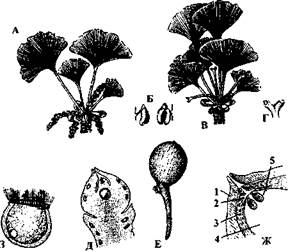

Рис. 45. Гинкго двухлопастный (Ginkgo biloba): А — укороченный побег с мужскими «соцветиями» (сережками); Б — микроспорофиллы с микроспорангиями; В — укороченный побег с женскими «соцветиями»; Г — отдельное соцветие с двумя семязачатками; Д — продольный разрез семязачатка; Е — зрелое семя (один семязачаток недоразвит); Ж — верхняя часть семязачатка в разрезе: 1 — интегумент, 2 — нуцеллус, 3 — пыльцевая камера, 4 — эндосперм (гаметофит), 5 — архегонии; 3 — сперматозоид прорастает в заросток еще внутри микроспорангия. При этом образуются две проталлиальные, антеридиальная и гаусториальная клетки. Развитие гаустории, процесс оплодотворения, формирование зародыша и семени в целом также похожи на саговниковые. Семена прорастают без видимого периода покоя, что относится к числу примитивных признаков. Семена гинкго используются в медицине и употребляются в пищу. Как декоративное растение, гинкго используется для озеленения южных городов. Мегастробил гинкго состоит из длинной ножки и сидящих на ней Двух семязачатков, из которых, как правило, развивается только один. В основании каждого семязачатка имеется валик, который называется воротничком и является, вероятно, редуцированным мегаспорофиллом. Строение семязачатка, как у саговника. Оплодотворенная яйцеклетка делится и формирует зародыш, состоящий из зародышевых корешка, стебелька и семядолей; имеется подвесок. Семязачаток становится семенем, которое одето толстой оболочкой из интегумента. Наружная часть ее сочная, под ней расположена твердая каменистая оболочка и внутренний тонкий пленчатый слой. Зародыш в семени окружен эндоспермом. Чертами примитивной организации гинкго являются дихотомическое жилкование листьев, наличие пыльцевой камеры, заполненной жидкостью, подвижные мужские гаметы — сперматозоиды. ^ КЛАСС ХВОЙНЫЕ (PINOPSIDA) Наиболее многочисленная группа среди современных голосеменных. Геологическая история их восходит к раннему каменноуголь-г ному периоду (350 млн. лет назад). Листья у современных форм цель-? ные с одной жилкой или со слабо развитым дихотомическим! жилкованием. Среди вымерших групп известны вильчатые листья.;, Устьица простогубые (гаплохейльные). Стебли пикноксильные. Реду-1 цированные спорофиллы собраны в однополые стробилы. Семязачаток! с пыльцевой камерой (вымерший подкласс кордаиты {Cordaitidae^\ или пыльцевая камера редуцирована и представлена углублением на; верхушке мегаспорангия (подкласс хвойные {Pinidae)). Мужские гаме-', ты лишены жгутиков. Хвойные подразделяются на два подкласса — кордаитовые. Подкласс кордаитовые включает порядок Cordaitales и семейство Cordaitaceae. Сюда входит вымершая группа семенных растений. Это; были деревья до 30 м высотой и более чем 0,5 м в диаметре с монопо-с • диальным ветвлением. Кордаиты — возможные предки представителей/ подкласса хвойных. Подкласс хвойные, или пиниды (Pinidae) Подкласс хвойные — наиболее многочисленная группа среди го Распространены хвойные, главным образом, в северном полуша-;'» Наиболее широко распространены сравнительно молодые роды . хвойных: Picea, Pinus, Abies, Larix и др. Менее распространены более древние формы хвойных: секвойи, таксодиумы (Северная Америка), 85 криптомерия, метасеквойя (Юго-Восточная Азия), агатисы (Новая Зеландия), араукарии (Австралия, Чили). Хвойные появились на земле в каменноугольном периоде палеозойской эры (350 млн. лет назад). Хвойные представлены деревьями и кустарниками. Ветвление хвойных моноподиальное. Нередко у хвойных образуются одинаковые побеги со спиральным листорасположением (тиссовые, араукариевые). Иногда развиваются побеги двух типов: удлиненные и укороченные. Удлиненные побеги — ауксибласты (от греч. аихапо — увеличиваюсь, расту и blastos -—- росток) обладают неограниченным ростом и покрыты многочисленными спирально расположенными игольчатыми, чешуевидными или пленчатыми листьями. Такие побеги обеспечивают основной прирост дерева. Укороченные побеги — брахибласты (от греч. brachys — короткий) развиваются в пазухах вскоре опадающих чешуи удлиненных побегов. Они короткие, нарастают медленно. На верхушке несут пучок сближенных листьев (2—5—8 и до 40 штук — кедр). Анатомическое строение стебля хвойных однообразно. Стебель имеет слаборазвитую сердцевину, хорошо развитую вторичную древесину, кольцо камбия, вторичную флоэму, кору с мощной пробкой. Древесина хвойных из трахеид с сердцевинными лучами. В коре — смоляные ходы с эфирными маслами (живицей). Из живицы получают скипидар, канифоль, деготь. Листья у большинства хвойных игольчатые, хвоя. У более древних форм они ланцетные или широколанцетные {агатис, араукария). У некоторых листья чешуйчатые {кипарис, подокарпус). Листья обычно сидячие, цельные, редко выемчатые на верхушке {пихта). Размеры листьев сильно варьируют: от 1—2 см (ель) до 30—40 см (сосна болотная). У араукарии листья пластинчатые 17—18 см длиной и А—5 см шириной. Для систематики хвойных определенное значение имеет так называемая листовая подушечка (место прикрепления листа к стеблю). Подкласс хвойные включает 7 порядков: вольтциевые {Voltziales), подозамитовые {Podozamitales), араукариевые {Araucaria-les), сосновые {Pinales), кипарисовые {Cupressales), подокарповые {Ро-docarpales), тиссовые {Taxales) и соответствующие им семейства. Размножение хвойных рассмотрим на примере представителя порядка сосновых {Pinales), семейства сосновых {Pinaceae) — сосны обыкновенной {Pinus sylvestris). Растение это однодомдое^ шишки у нее однополые^ Мужские, шишки представляют" собой микростробиды, собранные группой —

Рис. 46. Сосна (Pinus sylvestris): А — побег с шишками; Б — микроспорофилл сбоку и снаружи; В — справа: кроющая чешуя, за ней — семенная чешуя, внизу видны верхушки семязачатков; слева (с обратной стороны) видны два семязачатка на семенной чешуе; Г — семенная чешуя зрелой шишки с двумя семенами; Д — семя в продольном разрезе, виден зародыш: 1 — мужская шишка; 2,3 — женские шишки, 4 — крыло, 5 — семя констробилы. Они расположены в Каждая пылинка одета двумя \ Пылинка имеет воздушные мешки — отхождение экзины of интины. Они заполнены воздухом! который уменьшает удельный веё споры и способствует ее распре*1 странению ветром. При созревании микроспор микроспорангии вскры- ножка антеридия, стенка антеридия, дислокатор, сестринская клетка). Стерильная клетка перед оплодотворением набухает и способствует разрыву как ее самой, так и спермагенной клетки, что обеспечивает выход двух спермиев. Деление спермагенной клетки обычно происходит перед оплодотворением. Она переходит в пыльцевую трубку, сопровождаемая клеткой-ножкой, и, делясь дает начало двум спермиям (рис. 47).

Г "■" Д Е ж Рис. 47. Развитие мужского гаметофита сосны обыкновенной {Pinus sylvestris): A — деление археспориальной клетки; Б — тетрада микроспор; В — микроспора; Г—Е — образование мужского гаметофита (пыльцы); Ж — прорастание пыльцы: 1—2 — проталлиальные (ризоидальные) клетки; 3 — антеридиальная клетка; 4 — клетка трубки; 5 — клетка-ножка, 6 — спермагенная клетка Женские шишки — констробилы, как правило, одиночные. На оси спирально располагаются маленькие кроющие чешуи, в пазухах которых свободно, не срастаясь с ними, сидят крупные семенные чешуи — мегастробилы. На верхней стороне семенной чешуи находятся два семязачатка с одним свободным интегументом. У всех видов семенные чешуи имеют кожистую или деревянистую консистенцию. Семязачатки бывают, прямыми, обращенными и промежуточного типа. Семязачаток состоит из нуцеллуса, интегумента и расположен на короткой семяножке. Развитие семязачатка у хвойных протекает по одному типу. Семязачатки возникают в виде небольшого бугорка (нуцеллус), из основания которого образуется кольцеобразный валик (будущий интегу-мент). В начале развития семязачатка ткань нуцеллуса состоит из одинаковых клеток, затем в более глубоких слоях нуцеллуса выделяется крупная археспориальная клетка, являющаяся единственной мате- ринской клеткой мегаспор. Она делится редукционно с образованием четырех клеток — мегаспор, расположенных цепочкой друг над другом. Затем обычно нижняя мегаспора сильно увеличивается в размерах, заполняется питательными веществами и также делится. Остальные три мегаспоры оттесняются кверху и вскоре разрушаются. Мегаспора прорастает в женский заросток (гаметофит) внутри мегаспорангия (нуцеллуса). У голосеменных он получил название первичный эндосперм. На заростке, в верхней его части, образуются большей частью два архегония. Архегоний хвойных сильно редуцирован. Он состоит из брюшка с яйцеклеткой, шейки с брюшной канальцевой клеткой и шей-ковых канальцевых клеток. Развитие женского гаметофита сосны обыкновенной показано на рис. 48.

Рис. 48. Развитие женского гаметофита сосны обыкновенной (Pinus sylvestris): 1 — археспориальная клетка; 2 — тетрада мегаспор; 3 — деление мегаспоры; 4 — женский гаметофит, развившийся из мегаспоры Попавшие на семязачаток микроспоры (пыльцевые зерна) через микропиле проникают на вершину нуцеллуса. Этому способствует выделяемая микропиле так называемая «опылительная жидкость», выступающая на ее верхушке в виде капли («опылительной капли»). Пыльцевые зерна легко смачиваются опылительной жидкостью и быстро погружаются в нее и как бы засасываются внутрь и достигают верхушки мегаспорангия (нуцеллуса). Развитие мужского заростка продолжается на верхушке нуцеллуса. Экзина лопается, а содержимое микроспоры, окруженное интиной, вытягивается в пыльцевую трубку. Она растет через ткань нуцеллуса, достигает архегония, разрушает его шейку и входит в соприкосновение с яйцеклеткой. Затем пыльцевая трубка лопается на переднем конце и содержимое изливается в протоплазму яйцеклетки. Обычно у хвойных в зрелой пыльцевой трубке имеется два спермия, ядро клетки-ножки и вегетативное ядро. По мере продвижения спермиев к ядру яйцеклетки один из них сливается с ядром яйцеклетки, а второй отмирает. После оплодотворения зигота начинает делиться. Из оплодотворенной яйцеклетки формируется четыре этажа по четыре клетки в каждом. Это предзародыш (проэмбрио). Далее из первого яруса клеток формируется зародыш. Клетки второго яруса вытягиваются и образуют подвесок. Клетки третьего яруса остаются без изменений, а клетки четвертого — способствуют передаче питательных веществ из,эндосперма к зародышу. Затем клетки подвеска сильно удлиняются, продвигают формирующийся зародыш во все новые слои эндосперма и выделяют при этом энзимы, растворяющие содержимое клеток эндосперма. Зрелый зародыш состоит из зачаточного корешка, стебелька (подсемядольное колено), семядолей и почечки. Число семядолей у сосновых обычно 3—15. Зародыш окружен эндоспермом, который затем используется при прорастании семени. По мере превращения семязачатка в семя происходит изменение всех его частей. Интегумент образует твердый (чаще) покров семени. Из остатков нуцеллуса образуется тонкая пленка, окружающая эндосперм. Семязачаток плотно прирастает к семенной чешуе и превращается в семя-крылатку. Цикл развития сосны {Pinus sylvestris) представлен на рис. 50. Порядок араукариевые (Araucariales) представлен семейством Araucariaceae. Известен из триаса. Семейство включает два рода: араукария (Araucaria) и агатис (Agatis); в каждом из них примерно до 20

видов (рис. 49). Это огромные деревья высотой до 60 м и диаметром до 1 м. Ценятся своей древесиной, многие декоративные и выращиваются в СНГ — на Черноморском побережье Крыма и Кавказа. Распространены в Южной Америке, Австралии и в Полинезии. Порядок сосновые (Pi- Б — женская шишка до 250 видов и 10 родов. Это

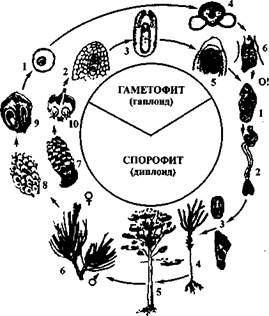

Рис. 50. Цикл развития сосны {Pinus sylvestris): спорофит: 1, 2 — начальные стадии развития спорофита, 3 — семя (общий вид и в разрезе), 4 — молодой спорофит, 5 — взрослый спорофит, 6 — побег с мужскими и женскими шишками, 7 — женская шишка, 8 — мужская шишка, 9 — микроспорофилл с микроспорангиями, 10 — мегаспорофилл с мегаспорангиями, Р! — редукционное деление; гаметофит: 1 — микроспора, 2 — мегаспора, 3 — женский гаметофит, 4 — мужской гаметофит, 5 — семязачаток с архегониями, 6 — конец пыльцевой трубки со спермиями, О! — оплодотворение самое важное по распространению в природе и значению для человека семейство хвойных. Сосновые характерны для северного полушария, где образуют как чистые — из сосны, ели, лиственницы, и др. леса на огромной площади, так и смешанные с другими породами. Только некоторые виды сосны переходят через экватор в южное полушарие. Древесина сосновых — с четкими годичными кольцами, трахеи-ды — с окаймленными порами на радиальных стенках. Листья в виде хвои, у некоторых зимой опадают (например у Larix, Pseudolarix). Шишки однополые, растения однодомные. Мужские шишки желтые или красные. На нижней стороне микроспорофиллов по два микроспорангия (пыльцевые мешки). Пыльца чаще с воздушными мешками. Женские шишки имеют ось, на которой в пазухах кроющих чешуек находятся семенные чешуи. Кроющие чешуи могут быть больше или меньше семенных. На верхней стороне семенной чешуи находится два обращенных семязачатка. Семена чаще с кожистым или перепончатым крылом, разносятся ветром, но бывают и без крыла — ареховидные (например, у сосны сибирской). Происходят сосновые, вероятно, от вымерших хвойных (Leba-chiaceae и Voltziaceae). Ископаемые остатки известны из верхнеюрского периода (130 млн. лет назад). В природе и народном хозяйстве значение сосновых велико. В нашей стране они дают основную массу древесины, которая используется как строительный материал, идет на топливо, для изготовления бумаги, мебели, музыкальных инструментов. Из нее добывают дубильные вещества (из коры), смолу, канифоль, скипидар, деготь, терпентин. Семена некоторых сосен съедобные. Хвоя содержит витамин С. Назовем важнейшие роды и виды семейства сосновых. Род сосна {Pinus) включает около 100 видов, представлен сосной обыкновенной {Pinus sylvestris). На брахибластах у нее по 2 хвоинки. Имеет большой ареал — Южная (Пиренеи, Балканы), вся Средняя и Северная Европа, Северная Азия (от Урала до Дальнего Востока включительно). Повсеместно встречается в Республике Беларусь. Другой важный вид в СНГ — сосна сибирская, которую часто называют кедром сибирским {Pinus sibirica), с пятью хвоинками в пучке на брахибластах, имеет семена без крыла — кедровые орехи. Распространена от Урала до Восточной Сибири. Из других видов известен кедр европейский {Pinus cembra), который растет в горах Европы. В Забайкалье, на Дальнем Востоке, на Японских островах распространен кедровый стланик {P. pumila). В Крыму растет сосна крымская {P. pallasiana). На Черноморском побережье Кавказа встречается реликтовая эндемичная пицундская сосна {P. pithyusa). В Крыму, Закавказье выращивают пинию {P. pinia). В Северной Америке растут веймутова сосна {P. strobus) и банксова сосна {P. banksiana), их выращивают и в Беларуси. Род лиственница {Larix, рис. 51) насчитывает около 20 видов, распространен в горах Европы, Северной Азии и Северной Америке. Это дерево до 30—40 м высотой, имеет удлиненные и укороченные побеги. Листья (хвоя) одинакового строения; на удлиненных побегах расположены рассеянно, а на укороченных — многочисленные, собранные в пучки.

Лиственницы — светолюбивые растения. Древесина лиственниц красноватая, очень богата смолой, прочная, тяжелее воды, стойкая к разрушению в воде. Листья (хвоя) опадают на зиму. Микроспоры без воздушных мешков.

Лиственница европейская,. (L. еигораеа) встречается в Аль-ах и Карпатах. Лиственница си-, бирская (L. sibirica) растет нщ территории северо-восточной части СНГ и Западной Сибири.*! Лиственница даурская (L. da-i mica) распространена в Восточ-1 ной Сибири. Лиственницы очень це-;'

Род кедр (Cedrus) пред-тавлен четырьмя видами,', которые отличаются от лиственницы многолетней жесткой хвоей и крупными шишками: кедр гималайский (С. deodara, рис. 52), кедр ливанский (С. libonii), кедр атласский (С. atlantica), кедр коротко-войный (С. brevifolia). Все виды кедра очень декоративны, быстро растут, дают ценную древесину. Род ель (Picea) пред-тавлен видами ель обыкновенная (P. abies, рис. 53) и ель сибирская (P.obovata) с более мелкими шишками и цельными семенными чешуями. Дают ценную древесину для строительства, производства бумаги, картона, музыкальных инструментов, а также технические продукты (смолу, скипидар, канифоль и др.). Другие виды ели растут на декоративные ель Энгельмана (P. engelmanii), ель колючую (P. pungens). Род пихта (Abies) отличается от ели прямостоячими распадающимися шишками (рис. 54). Хвоя часто тупая, плоская, с двумя белыми полосками снизу. Виды рода распространены в умеренных и холодных областях, часто в горах. Пихта белая (A. alba) — ре-иктовый вид для нашей страны, внесен в Красную книгу Республики Беларусь. Распространена в горах Западной Европы. Пихта

Рис. 54. Пихта (Abies): А — ветвь пихты белой (A. alba) с мужскими шишками (1) и вегетативными почками (2); Б — ветвь пихты белой с женской шишкой в начале ее развития (3); В — ветвь пихты кавказской со зрелыми женскими шишками, в правой шишке чешуйки начали опадать и виден ее стержень

сибирская (A. sibirica) растет на северо-востоке европейской части СНГ, в Сибири, на Камчатке. Пихта кавказская (A. nordmanniana) образует леса на Кавказе. Северо-американские виды — пихта бальзамическая {A. balsaminea) и пихта Фразера (A.fraseri)— дают канадский бальзам, который используют в микроскопии. К семейству сосновых относятся также роды псевдотсуга (Pseu-dotsuga), псевдолиственница (Pseudolarix) и др. Порядок кипарисовых (Cupressales) включает семейства таксо-диевые (Taxodiaceae) и кипарисовые (Cupressaceae). Семейство таксодиевых {Taxodiaceae) по строению архегониев является промежуточным между сосновыми и кипарисовыми. Сейчас включает 10 родов (многие из них монотипные) и всего 14 видов. Распространены на востоке Азии и в Северной Америке, и только один

род Artrotaxis — на острове Тасмания. До ледникового периода были широко распространены почти по всему северному полушарию. Поэтому их можно назвать «живыми ископаемыми». Теперь их ареал доходит почти до субтропиков Тихого океана. Таксодиевые — чрезвычайно высокие деревья, бывают с побегами удлиненными и укороченными, опадающими ежегодно или периодически. Листья игловидные или чешуйчатые. Род секвойя (Sequoja) представлен одним видом секвойей вечнозеленой (S. sempervirens, рис. 55). Она образует леса на западе США. Это огромное дерево (более 100 м высотой и до 9 м в диаметре), живет более 2000 лет, имеет конусовидную крону и многолетние линейно-ланцетные листья. Древесина очень ценится. Род секвойядендрон, или Мамонтове дерево {Sequojadendron gigan-teum) — мощное дерево (120м высотой и до 10—20 м в диаметре), 95 доживает до возраста 3000—4000 лет. Растет на западе США, охраняется. От предыдущего рода отличается более узкими одинаковыми листьями и большими шишками — до 6—8 см длины. Имеет ценную древесину. Оба рода разводятся на Черноморском побережье Крыма и

Кавказа. Метасеквойя (Metase-quoja glyptostroboides, рис. 56) считалась вымершей, но в 1944 г. выяснили, что она растет в Центральном Китае. Огромное дерево (несколько меньшее секвойи вечнозеленой и секвойи-дендрон), отличается опадающими на зиму укороченными ветками (веткопад) с двурядно расположенными плоскими листьями. Это быстрорастущее декоративное дерево.

Род таксодиум, или болотный кипарис (Taxodium) характеризуется укороченными боковыми опадающими побегами с двухрядными листьями. Включает два вида. Таксодиум двухрядный, или болотный кипарис виргинский (Т. distichum), растет на побережье рек, морей, на болотах, достигает 40 м в высоту и 3 м в диаметре. Таксодиум мексиканский, или болотный кипарис мексиканский (Т. тис-ronatum), имеет в высоту до 40 м и до 10 м в диаметре, живет до 4000— 6000 лет. Виды рода растут на юге США и в Мексике. Монотипный род криптомерия (вид Cryptomeria japonica) называют еще японским кедром. Он распространен в горах Японии и Китая. Дерево высотой до 60 м с линейно-шиловидной темно-зеленой хвоей. Имеет ценную древесину, которая не гниет. Растения семейства таксодиевых выращивают как декоративные на Черноморском побережье Крыма и Кавказа. Семейство кипарисовых (Cupressaceae) насчитывает 20 родов и более 145 видов, распространены на всех материках, кроме Антаркти-

ды, преимущественно в Северном полушарии. По строению они близки к таксодиевым. Представители семейства — деревья сравнительно небольших размеров или кустарники. Древесина без смоляных ходов. Листья игловидные или чешуевидные, многолетние, расположены мутовчато, супротивно, реже спирально. Растения однодомные, реже двудомные. Семейство по строению женских шишек делится на три подсемейства: кипарисовые (Cupressoideae), можжевеловые (Juniperoideae) и туевые (Thujoideae).

К подсемейству кипарисовых относятся два рода: кипарис (Cupres-sus, рис. 57), включающий 15 видов, и кипарисовник (Chamaecyparis), растущих в субтропиках северного полушария. Наиболее распространенный вид кипарис вечнозеленый пирамидальный (С. sempervirens var. pyramidalis). Он достигает 30 м высоты и живет до 2000 лет. Родом из Южной Европы и Западной Азии. Декоративное дерево, выращивается на Черноморском побережье Крыма и Кавказа. Кипарисовник также родом из Рис. 57. Кипарис (Cupressus) Восточной Азии и Северной Америки (Канада). Часто разводится кипарисовник лавсониана (С. lawsoniana) с красивой чешуевидной сизой хвоей. Выращивается в южных странах СНГ. Подсемейство можжевеловых включает один род можжевельник (Juniperus) с 70 видами, распространенными на большей части северного полушария. В СНГ всего 31 вид (дикорастущих и в культуре). Это кустарники или небольшие деревца с листьями чаще всего в мутовках по три, реже супротивные, игловидные или чешуевидные. В Республике Беларусь растет можжевельник обыкновенный (J. communis, рис. 58) в подлеске сосновых и еловых лесов. Это небольшое дерево с листьями в мутовках по три игловидными и колючими. Зрелая шишка имеет вид черной с сизым налетом ягоды, используется как мочегонное средство. Шишко-ягоды можжевельника используются в ликеро-водочной промышленности (джин).

Другие виды — можжевельник казацкий (J. sabina), можжевельник красный (J. oxycedrus), можжевельник высокий (J. excelsa) и др., встречаются в южных государствах СНГ. К подсемейству туевых относится 15 видов. Наиболее известен род туя (Thuja), который включает 6 видов. В странах СНГ, в том числе и Беларуси, известна в культуре туя западная (Th. occidentalis). Это дерево 12—20 м высотой и до 1 м в диаметре.

Ветви туи плоские, одеты чешуевидными супротивными листьями. Женские шишки состоят из 3—6 пар накрест расположенных кожистых чешуек, которые налегают друг на друга. Шишки созревают осенью первого года. Родина туи — восток США. Известно много садовых форм.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2025 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.

|

96

96