|

|

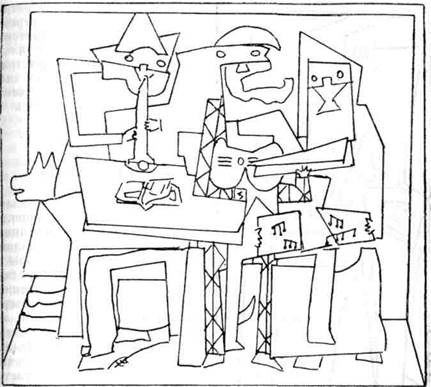

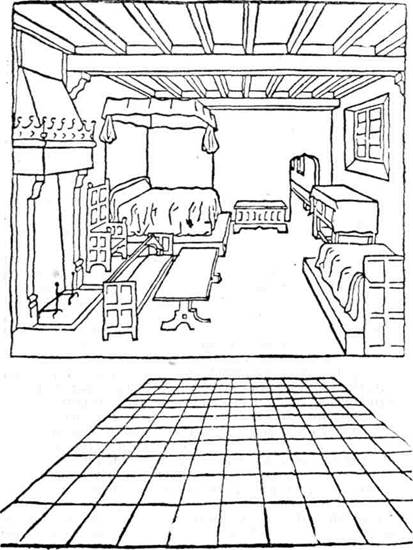

Несколько примеров современной живописиВ течение ряда столетий, последовавших за введением в изобразительное творчество Запада прямой перспективы, ее правила никогда не применялись буквально. Художники изменяли их, приспосабливая к собственному видению мира, однако эти изменения не затрагивали глубинного принципа; скорее, они поддерживали этот принцип, придавая геометрическим конструкциям более убедительный вид. Только в наше время искусству вернули свободу пространственного изображения, которой она наслаждалась, выйдя из-под власти перспективы, процветавшей вэпоху Возрождения. Между тем нетрадиционный подход к перспективе нельзя с пренебрежением отвергать. Можно показать, что у таких художников, как Пикассо, обратная перспектива обслуживает ряд очень важных изобразительных решений. В некоторых случаях, таких, как исторические примеры, обсуждавшиеся выше, инверсия перспективы главным образом применяется для передачи на плоскости картины релевантных ха- рактеристик трехмерных объектов. Так, Пикассо рисует клетку с птицами и игральные карты на столе (рис. 32). Карты, будучи плоскими объектами, переданы на картине без каких-либо искажений, поскольку поверхность стола, подобно шахматной доске средневекового вельможи, изображена параллельно плоскости картины. Более сложные пространственные проблемы ставит перед художником клетка с птицами. Художник хочет изобразить птиц живыми, двигающих головами, крыльями и хвостами во все стороны вдоль и сквозь прутья клетки. Сходящаяся перспектива скрывает боковые точки зрения; расходящаяся перспектива открывает перед зрителем драматическое зрелище. «Три музыканта» Пикассо (рис. 33) напоминают нам то, что мы уже видели на испанском иконостасе (рис. 27). Расходящийся и с боковых сторон и сверху стол представляется очень широким и выглядит своеобразной зоной уравновешенности и спокойствия, на которой легко отыскиваются различные объекты. Открыт он и навстречу музыкантам, образуя с ними одно визуальное целое. К тому же линии поверхности стола, сходящиеся в направлении фронтальной плоскости, играют особую роль в композиции картины, образуя клин или стрелу, форму, напоминающую капот автомобиля, обращенного к зрителю. Отношение художника к зрителю здесь весьма агрессивное. В историческом плане он говорит о коренном изменении отношений между зрителем и картиной. Разумеется, выдвинутые вперед элементы картины никогда не исчезали с полотен, но если вернуться назад и вновь взглянуть на композиции типа «Последний ужин» Бутса (рис. 25), то нетрудно заметить, что основное направление прямой перспективы ведет зрителя именно по изобразительному пространству к вершине визуальной пирамиды, к точке схода. Льющиеся с потолка лучи, мозаичный рисунок на полу и форма стола на картине Бутса готовы, так сказать, принять зрителя с распростертыми объятьями. Визуальное вторжение зрителя в пространство картины обещает более мощную встречу с вытянутой вперед фигурой Христа и камином за его спиной. Изменение главного направления, которое можно увидеть на картине Пикассо, связано с более общей тенденцией в искусстве нашего века, в соответствии с которой уменьшается или полностью исчезает пустое пространство позади отверстия рамки картины. Это пространство часто создает композицию, в которой главные элементы выступают из плоского основания, параллельного поверхности холста. Такой стиль присущ многим кубистским полотнам, а из произведений последнего времени характерен, например, для творчества Вазарелли.

Рис. 32. (По Пикассо)

Рис. 33. (По Пикассо) Когда Пикассо рисует отверстие в камине (рис. 34), он свободно пользуется всем арсеналом средств традиционной сходящейся перспективы, пассивно рецептивной и несущей в себе коннотации, олицетворяющие женское начало. В свою очередь кожух как визуальный контрапункт сужается в сторону зрителя и потому меняет направление изобразительного вектора. О подобных динамических эффектах был также прекрасно осведомлен Ван Гог. Мейер Шапиро приводит следующее высказывание художника по поводу одного из написанных им рисунков: «Линии крыш и канав кажутся стреляющими на расстоянии, как выпущенные из лука стрелы; они нарисованы безо всяких сомнений» [16]. Напротив, в более позднем по времени пейзаже Ван Гога «Вороны на пшеничном поле» три дороги, по словам Шапиро, нарисованы в обратной перспективе: «Перспективная сеть открытого поля, которое художник много раз рисовал раньше, пред-

ставлена теперь в обратной перспективе. Линии стремительным потоком сходятся от горизонта к переднему плану картины, как будто пространство внезапно потеряло свою фокусировку, и все объекты решительно повернулись в сторону зрителя». Отличие от релятивизма

Япопытался тут показать, что схема прямой перспективы, однажды разработанная в истории искусств4, является лишь одним из нескольких возможных способов передачи трехмерной пространственной глубины на плоской поверхности. Если взглянуть на эту схему, исходя из принятых норм Возрождения, то она оказывается не хуже и не лучше прочих схем. Мне остается только убедиться, что меня правильно поняли и все то, что я здесь продемонстрировал и о чем рассказал, не воспринимается как релятивистское утверждение, гласящее, что выбор приемов изображения всецело определяется случайностями традиции. В наиболее крайней версии релятивистского подхода речь идет о том, что в действительности между объектами иих изображениями нет ничего общего, а потому приходится полагаться лишь на условное соглашение между заинтересованными сторонами [7, с. 15]. Этот тривиальный, но вместе стем весьма 4 Изометрическая перспектива, которая используется в симметричной или фронтальной архитектуре, на первый взгляд кажется похожей на прямую перспективу. Изометрическая перспектива широко распространена в настенной живописи Помпей, и именно на этот факт опирается Уайт [18], утверждавший, что прямая перспектива была введена в практику в глубокой древности. В работе Бейена [3], на которую ссылается Уайт, содержится то же утверж- неприятный вызов мнению, разделяемому подавляющим большинством людей, прямо противоположен тому, что я хотел здесь показать. Прямая перспектива стоит к оптической проекции ближе, нежели другие способы пространственного представления, но сказать, что она представляет собой наиболее точный двухмерный эквивалент способа, каким в визуальном контексте воспринимается пространство, нельзя. Напротив, она дает более серьезные визуальные искажения размера и формы, чем какая-либо иная перспектива. Именно по этой причине она развилась столь поздно и столь редко применяется. Чтобы подавить все ограничения, которые прямая перспектива накладывает на естественное восприятие пространства художником, требуются весьма специфические культурные условия. Когда же реалистическая живопись или фотография овладевают приемами прямой перспективы, то они уже в состоянии воздействовать на зрителей — иногда вначале не без принуждения, чтобы зрители рассматривали их продукцию как слепки с реального мира в целом. Иначе говоря, более привычные способы пространственного изображения объектов, которые развиваются и совершенствуются один независимо от другого по всему миру и на протяжении всей истории, а также спонтанно применяются и осмысливаются,— все они радикально отличаются от оптической проекции. Приводившиеся здесь примеры «обратной перспективы» должны были, по нашему замыслу, показать, что она на нисколько не менее законных основаниях, чем прямая перспектива, возникает из условий, определяющих человеческое восприятие и функционирование двумерного средства. Аналогичные иллюстрации и рассуждения можно привести и для других признаков нереалистического изображения и для других художественных средств, таких, как, например, скульптура [2, с. 208]. Таким образом, хотя мы должны осознать, что наша постоянная привязанность к конкретной традиции реалистического изображения ведет к неправильной интерпретации иных способов изображения пространства, отсюда не следует нигилистический вывод, что только субъективное предпочтение связывает изобра- дение, однако в ней более эксплицитно подчеркивается, сколь редкими, неполными и неточными являются примеры сходящейся перспективы. Кроме того, Бейен приводит примеры эскизов, а не фотографий с картин. На его рис. 23 сходящиеся линии показаны на схеме, где в выполненном им эскизе картины исчезающие линии на переднем плане отклоняются от таких же линий на заднем плане. Лехман [10, с. 149] признает, что попытки последовательного применения принципов этой перспективы ему неизвестны, но предпочитает объяснить противоречия в Помпейской перспективе приписыванием им статуса заранее намеченных стилистических вариантов пространственной организации. жения с их моделями в природе. Напротив, мы показали, что наблюдение за природой — это единственный из универсальных факторов, управляющий изображениями пространства и объясняющий их разнообразие. ЛИТЕРАТУРА 1. Arnheim, Rudolf. «Perceptual Abstraction and Art». In Toward a Psycho 2. ------------------ . Art and Visual Perception. New version. Berkeley and Los Angeles'. University of California Press, 1974. 3. Beyen, Hendrick Gerard. Die pompejanische Wanddekoration vom zweiten bis zum vierten Stil. The Hague. Nijhoff, 1938. 4. Coomaraswamy, Ananda K. Selected Papers: Traditional Art and Symbolism. Princeton university Press, 1977. 5. Doehlemann. K. «Zur Frage der sogenannten umgekehrten Perspektive». Repert. f. Kunstwiss. vol. 33. (1910), pp. 85 ff. 6. Gioseffi, Decio. Perspective Artificialis. Trieste: Universita degli Studi, 1957, no. 7. 7. Goodman, Nelson. The Language of Art. Indianapolis: Boobs-Merrill, 1968. 8. Katz, David. War Greco astigmatisch? Leipzig: Veit, 1914. 9. Laporte, Paul M. «Cubism and Science». Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 7, no. 3 (March, 1949), pp. 243—256.

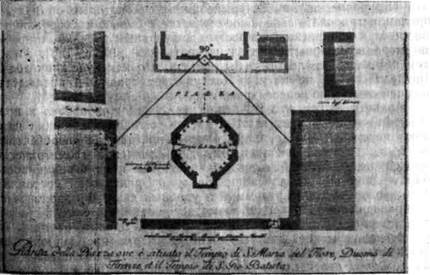

10. Lehmann, Phyllis Williams. Roman Wall Paintings from Boscoreale in the Metropolitan Museum of Art. Cambridge, Mass.: Archaeological Institute of America, 1953. 11. Lipps, Theodor. Grundlegung der Aesthetik. Hamburg and Leipzig: Voss, 1903. 12. Nordau, Max. Entartung. Berlin: Duncker, 1893. Eng.: Degeneration. New York: Appleton, 1895. 13. Oster, Gerald. «Phosphenes». Scientific American, vol. 222 (Feb., 1970), pp. 83—87. 14. Pascal, Blaise. Pensées. Montreal: Variétés, 1944. 15. Riegl, Alois. Historische Grammatik der bildenden Künste. Graz-Cologne: Böhlau, 1966. 16. Schapiro, Meyer. «On a Painting of Van Gogh». In Modern Art—19th and 20th Centuries. New York: Braziller, 1978. 17. Trevor-Roper, Patrick. The World Through Blunted Sight. London: Thames & Hudson, 1970. 18. White, John. The Birth and Rebirth of Pictorial Space. London: Faber, 1957. 19. Worringer, Wilhelm. Abstraktion und Einfühlung. Munich: Piper, 1911. Eng.: Abstraction and Empathy. New York: International universities Press, 1953. 20. Wulff, Oskar. «Die umgekehrte Perspektive und die Niedersicht». Kunstwissensch. Beiträge August Schmarsow gewidmet. Leipzig, 1907. БРУНЕЛЛЕСКИ И ЕГО ПОДГЛЯДЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО* Как известно, Филиппо Брунеллески был первым, кто открыл нам законы прямой перспективы, и сделал он это с помощью двух * Впервые эссе было опубликовано в «Reitschrift für Kunstgeschichte», v. 41, 1978. своих картин. По-видимому, от него Леон Баттиста Альберти узнал о геометрической системе изображения, которую Брунеллески последовательно изложил в первой части своего «Трактата о живописи». Как пишет Джон Уайт, «едва ли можно переоцедить значение двух панно, на которых Брунеллески изобразил капеллу Пацци и капеллу делла Синьория во Флоренции» [10, с. 113]. Уайт считал, что именно благодаря двум картинам, а не публикации «Трактата», эта строго формальная перспективная система получила известность в первой половине XV века, т. е. Уайт придерживается того мнения, которое характерно для профессиональной литературы наших дней. Но насколько убедительны доказательства, на которых основываются все эти утверждения? Если человек обнаружил геометрические (формальные) принципы прямой перспективы и «решил предать гласности свое открытие» (Уайт), нарисовав картины, то какого рода объект он бы предпочел выбрать для своих картин? Прежде всего он, наверное, хотел бы, чтобы этот объект содержал множество явно соотносящихся параллельных линий или стен, принадлежащих более чем одной архитектурной единице, для того, чтобы продемонстрировать, что они сходятся в одной точке. С целью упростить композицию художник, вероятно, ограничился бы лишь одним множеством параллелей, то есть перспективой с одной точкой схода. По той же причине он предпочел бы в качестве параллельных использовать ортогональные прямые, для которых точка схода находится на линии зрения наблюдателя (линии горизонта). Всем этим целям отвечает стена, вид на которую открывается со стороны улицы, или же неф церкви. Типичным примером учебной демонстрации может служить гравюра на дереве, на которой изображена жилая комната, такая, как гравюра на рис. 35. Вместо этого, как мы узнаем из биографии художника, авторство которой приписывается Антонио Манетти, Брунеллески выбрал два объекта, плохо удовлетворяющие всем указанным выше требованиям. Так, на плане, представленном Сгрилли (рис. 36), если взгляд направлен изнутри дверей Флорентийского собора, зрителю открываются в действительности секции двух ортогональных уличных фасадов; однако, хотя щедрый Уайт устанавливает угол обзора 90°, осмотр секций ограничен углом на 10— 15° меньшим, причем сами они расположены на таком большом расстоянии друг от друга, что убедительной демонстрации сходящейся перспективы здесь не получается, даже если бы зрительное пространство доходило непосредственно до секций. Между тем всякая попытка подобного рода терпит неудачу из-за большой массы баптистерия (рис. 37), занимающего центральную Часть сцены. Это восьмиугольное тело едва ли может служить

Рис. 35. Жан Пелерин Виатор. «Искусственная перспектива иллюстрацией прямой перспективы. Передняя стена, будучи параллельной изобразительной плоскости, вся целиком изымается из перспективы. Каждую из двух видимых боковых граней можно сделать сходящейся, но обе они выглядят укороченными за счет малого проективного угла, и если их рисовать в перспективе, то это потребовало бы двухточечной схемы, где точки схода лежали бы за пределами картины. И все же на таком восьмиугольнике было бы логично остановить свое внимание художнику, который бы хотел, используя традиционные приемы и средства, показать свое умение находить убедительное решение архитектурного пространства. Для передачи трехмерности пространства предпочтительны восьми- или шестиугольные формы. Таковы здание в готическом стиле у Дуччо в «Искушении Христа в Храме», источник у Ван-Эйка в его алтаре «Поклонение агнцу», а также персидские миниатюры и многие другие произведения, неверно относимые к случаям обратной перспективы (см. предыдущий очерк книги). Такие структуры могут быть убедительно представлены на картинах с помощью простой изометрической перспективы или простой конвергенции линий, причем на них будут хорошо видны глубина и объемность, так что вовсе не обязательно прибегать к. прямой перспективе.

Рис. 36. Реконструкция вида с главного входа в Кафедральный собор (по Эджертону) Еще менее удачным для демонстрации прямой перспективы был выбор Брунеллески второго объекта, а именно: палаццо делла Синьория. Здесь нет двух идущих параллельно архитектурных единиц (см. план Уайта — 10, с. 118) и, подобно обзору Пьяцца дель Дуомо, мы не найдем тут открытой сцены, на которой можно показать линии, сходящиеся к некоторой точке. Вместо этого взгляд целиком направлен на мощное центральное сооружение, палаццо делла Синьория, причем направлен наклонно, так что перед нами предстает резко суженная клиновидная форма. Здесь художник вновь воспользовался точкой зрения, которая была бы выбрана также и традиционалистами, для достижения захватывающего эффекта глубины, однако без использования прямой перспективы. Панофский, ссылаясь — по другому поводу— на существующую практику размещения архитектурных элементов картины под косым углом, называет ее «архаичной дерзостью». И далее он замечает: «Это была попытка овладеть пространством штурмом, и хотя она часто повторялась в искусстве XIV и XV веков, позднее, когда изобразительные решения пространства стали опираться на ясные и непротиворечивые принципы, такого рода попытки стали весьма редким явлением, как в Италии, так и в северных странах [6, с. 421]. Уайт тоже обращает внимание на все эти архаические черты, но утверждает, что «Брунеллески, на тех композициях, на которых он задумал продемонстрировать свое новое открытие, с большой осторожностью подошел к конкретным и простым визуальным истинам, стараясь, по мере возможности, не затрагивать их» [ДО, с. 120], Между тем не экономнее ли было бы считать, что как художник зодчий Брунеллески ни на йоту не отступил от традиции, предшествовавшей открытию перспективы. Маннети пишет, что Брунеллески «предложил и ввел в практику (misse innanzi ed in atto) то, что сегодня художники называют перспективой» [,5, с. 9]. Разумеется, термин «перспектива» не был придуман специально для обозначения геометрической процедуры, о которой здесь идет речь, да и не ограничивается одним лишь ее обозначением. Заслуга Брунеллески состояла в том, что он построил разумный и удобный язык для записи «всех уменьшений и увеличений размеров далеких и близких объектов, появляющихся перед глазами людей». Здания, равнины, горы и человеческие фигуры имели размеры, пропорциональные удаленности их от зрителя. Верно, что Манетти настаивал также на том, что перспектива — это составная часть отдельной науки и что Брунеллески разработал «систему правил, составивших суть всего того, что до сих пор было сделано в данной области», но вместе с тем следует помнить, что биография Манетти была на- писана после смерти художника и тем самым после публикации трактата Альберти. Давайте еще раз обратимся к описанию Манетти того, что делал Брунеллески, когда рисовал картину баптистерия. «Кажется, что для ее изображения художник выбрал место в средней двери храма Санта Мария дель Фиоре». С этой выгодной точки с тщательностью и изысканностью миниатюриста он передал на картине все, что может охватить глаз человека с внешней стороны храма. Небо он нарисовал очищенным серебром, «чтобы в. нем могли отражаться воздух и природные небеса, а кроме того, облака в этом серебре кажутся уносимыми подувшим ветром» [5, с. 10, 11]. Поскольку, если стремиться избежать ошибок, вызванных «видениями глаз», картину можно правильно разглядеть только из одной точки, Брунеллески просверлил в своей панели отверстие прямо напротив той точки, с которой смотрит на сцену зритель, находящийся в дверях церкви. Для того, чтобы разглядеть картину, зритель смотрел на нее сквозь это отверстие позади панели, держа в другой руке зеркало, в котором он видел отраженный образ. Рассматриваемая таким мудреным способом картина казалась «подлинной». Каковы же были цель и результат всей этой мудреной процедуры? Прежде всего она предназначалась для того, чтобы зритель мог видеть изображение под тем углом, под которым оно было нарисовано; тем самым предотвращались возможные зрительные деформации. Хотя отверстие, видимо, было в том месте, где находилась бы точка схода ортогональных параллельных линий и которая могла быть увидена из отверстия в отражении в зеркале, нет оснований думать, как указывает Краутхеймер, что Брунеллески знал о совпадении этих двух точек [4, с. 239]. Для Брунеллески отверстие в панели (вместе с мешающими оптическими искажениями) служило главным образом для усиления эффекта глубины на картине. Когда на картину смотрят непосредственно, поверхностная текстура красок обычно бывает видимой и раскрывает такие физические свойства картины, как ровная поверхность. Привнесенное бинокулярным зрением стереоскопическое видение также помогает увидеть то, что у картины гладкая поверхность. Когда же мы смотрим в отверстие, зрение становится монокулярным, вследствие чего усиливается восприятие глубины. Образ в зеркале изменяет поверхностную структуру отраженных объектов и таким образом препятствует восприятию картины как плоскости, в особенности, когда очертания зеркала спрятаны за смотровым отверстием. В этой связи Краутхеймер обращает наше внимание на противоположное явление — на способность зеркала уменьшать перспективную сходимость до вынужденно двумерной проекции. «Ис- 211 пользование зеркала для доказательства наличия явления линейной перспективы,— пишет Краутхеймер,— было обычной практикой периода кватроченто. В действительности трехмерные отношения в зеркале автоматически переводятся на двумерную плоскость такими, какими они бы предстали на рисунке под действием перспективной системы. Вероятно, Филарет просто зафиксировал то, что уже было в старой традиции, когда утверждал, что зеркало позволяет увидеть перспективные элементы, которые не способен увидеть обнаженный глаз» [4, с. 236]. Филарет добавляет, что, по его мнению, Брунеллески нашел свой способ изображения, достигая перспективы с помощью зеркала [2, cc. 607, 618]. Даже зеркало будет действительно производить более очевидные проективные деформации, если будет сравнительно маленьким и иметь ясную конструкцию. Глубина пространства, отраженного в зеркале, будет на плоской проекции казаться уменьшенной в такой же степени, в какой уменьшается пространственный образ на плоскости зеркала. Зеркало, кроме того, дает художнику возможность наметить контуры проецируемых форм на отражающей поверхности. Зритель у Брунеллески, однако, избежал всего этого благодаря отверстию, которое было специально придумано художником для достижения противоположного эффекта — для усиления эффекта глубины. Оно отнюдь не предназначалось в помощь художникам, чтобы те могли верно передать в перспективе свои впечатления. Между тем есть все основания предполагать, что в распоряжении Брунеллески была не только картина, отраженная в зеркале, но и он сам нарисовал картину на зеркальной плоскости [3, с. 77]. Ему, в сущности, трудно было воздержаться от этого, потому что если бы картина не была зеркальным образом реального эпизода, зритель, глядящий в отверстие, видел бы отражение с боковой стороны перевернутым. Левая и правая стороны Пьяцца дель Дуомо поменялись бы местами. Чтобы компенсировать эту мешающую правильному восприятию инверсию, художник в качестве изобразительной поверхности использовал второе зеркало. Оно, кроме того, просто позволило ему начертить эскизы изображаемой сцены на отражающей поверхности. Эта процедура действительно сыграла важную роль, дав ему возможность получить проективно правильный рисунок, но она не имела никакого отношения к геометрической системе прямой перспективы. В описании открытой Брунеллески процедуры, которое сделал Манетти, нет никаких указаний на то, что в нее включена какая-либо геометрическая конструкция или на то, что она в действительности требует такого включения. Атрибуция схем, разработанная Панофским или Краутхеймером, конечно, условная. Вазари, писавший около 1550 года, утверждает, что Бру-

неллески нашел свой собственный путь правильной передачи перспективы с помощью «плана и профиля», а также рассечения. Строго говоря, даже Вазари, свидетельство которого часто приводится в литературе, не утверждает, что Брунеллески применил найденный им способ изображения к двум панелям. Он говорит об этом открытии, что оно было «cosa vetamente ingegnosissima et utile all'arte del disegno. De questo prese tanta vaghe3ga, che di sua mano ritrasse la piazza di San Giovanni». [9, с 142]. Не что иное, как любовь к рисованию, говорится в этом тексте, привела художника к изображению архитектурных форм. Согласно Прагеру и Скаглиа, трудно представить себе, что «Филиппо сам когда-либо предпринимал математическое или аналитическое исследование» [8]. Теория, принятая в литературе, однако, утверждает, что Брунеллески создал две картины, воспользовавшись геометрическими конструкциями, известными нам из трактата Альберти. В соответствии с тем, что пишет Панофский, он начал с двух предварительных рисунков, с переднего плана и с возвышения, т. е. рассматривал Пьяцца дель Дуомо с целью получить два основных и объективных измерения зданий как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Затем, добавив на своих рисунках точку, соответствующую месту наблюдателя в дверях собора, он придумал и разработал геометрическую проекцию, основываясь на процедуре, известной под названием «constru3ione legittima» [7, с. 123]. Эта работа должна была быть выполнена за чертежным столом. Что же тогда делал Брунеллески в дверях Санта-Мария дель Фиоре, где, судя по словам Манетти, он находился, когда рисовал свой рисунок? Все, что ему нужно было для геометрической конструкции,— это местоположение точки зрения на переднем плане и возвышении. Вместо этого Брунеллески, очевидно, нарисовал или наметил эту точку на своей панели. Если, вдобавок, он построил точку зрения с помощью геометрической проекции, то сделал это, видимо, отдельно, чтобы проверить перспективу на своем эскизе или на выполненном от руки рисунке (если, конечно, наоборот, не рисовал с натуры, чтобы рисунок впоследствии помог ему дополнить доморощенную конструкцию всеми недостающими деталями). В любом случае нас трудно убедить в том, что панели могут служить впечатляющей демонстрацией достоинств constru3ione legittima. Независимо от того, знал Брунеллески геометрические правила перспективы или нет, их значение едва ли можно проиллюстрировать картинами, которые не требуют использования перспективы и, видимо, способны вообще обойтись без нее. Более вероятно, что Брунеллески вызвал восхищение своих сограждан беспрецедентно точным сходством изображения с натурой. Этого он, по-видимому, достиг, рисуя объект на зеркале, и тем самым имплицитно предугадал принцип расщепленной пирамиды зрения, сформулированный Альберти и рекомендованный для практического использования Дюрером благодаря его широкоизвестным трюкам. В конце концов, до тех пор, пока художник мог смотреть на объект через прозрачную поверхность или в зеркало, не было никакой необходимости в геометрической конструкции. Тем, что сделало прямую перспективу благоговейно вдохновенным чудом, был скорее тот факт, что несколько геометрических приемов дали художнику возможность изобрести и верно изобразить на плоской поверхности похожими на живые перспективные формы. ЛИТЕРАТУРА 1. Edgerton, Samuel Y. The Renaissance Rediscovery of Linear Perspective. New York Harper & Row, 1975. 2. Antonio Averlino Filaretes Tractat über die Baukunst... Vienna, 1890. 3. Gioseffi, Decio. Perspectiva artificialis. Trieste: Universita degli Studi, 1957. 4. Krautheimer, Richard. Lorenzo Ghiberti. Princeton, N. J.: Princeton university Press, 1970. 5. Manetti, Antonio. Vita di Filippoddi Ser Brunellesco. Florence: Rinascimento del Libro, 1927. 6. Panofsky, Erwin. «Once more 'The Friedsam Annunciation and the Problem of the Ghent Altarpiece'». Art Bulletin, vol. 20 (March, 1938). pp. 418—442. 7. ----------------- . Renaissance and Renascences in Western Art. New York: Harper & Row, 1969. 8. Prager, Frank D., and Gustina Scaglia. Brunelleschi. His Technologies and Inventions. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1970. 9. Vasari, Giorgio. Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori. Florence, 1971. 10. White, John. The Birth and Rebirth of Pictorial Space. London: Faber, ВОСПРИЯТИЕ КАРТ* Карта — это визуальное средство. Она передает информацию через зрение, а не через звук, запах или прикосновение. Это очевидно. Менее очевидно то, что практически все знания, которые люди извлекают из карт, имеют мощную визуальную компоненту. Последней могло бы и не быть, если бы компьютер, например, не использовал карту для определения расстояния от Бостона до Вашингтона и на основе полученных данных не вычислял бы стоимость билета на самолет от одного города до другого. Отношение между городами не имеет пространственного представления в машинной памяти. Однако, если человек посмотрит на расположение Вашингтона, то едва ли заметит, что город раз- * Впервые очерк был опубликован в журнале «American Cartographer», v. 3, № 1, 1976. мещен высоко на вершине треугольной Вирджинии и вторгается в глубь соседнего с ним штата Мэриленд. Рассматривая же карту более внимательно и на большой площади, он увидит, что Вашингтон не лежит в центре страны, как того требовала бы от столицы простая визуальная логика, а сознательно отодвинут в сторону Восточного побережья. Причина, по которой даже у столь мелкого элемента географической информации имеется богатое семантическое содержание, кроется в самой карте, в том, что карта представляет собой иконический образ, аналог, на котором отражены некоторые визуальные характеристики моделируемых объектов. Неиконические, чисто конвенциональные знаки, такие, как буквы или цифры, играют тут лишь второстепенную роль. Они также могут возбуждать в мозге человека визуальные образы, но здесь они извлекаются из резервуаров памяти наблюдателя, а не возникают благодаря изображению на бумаге. Чтобы от прочтения на карте названия Сан-Джимигнано или от информации, что вулкан Рейнир имеет высоту четырнадцать тысяч футов над уровнем моря, возникали какие-либо зрительные представления, нужно воображение, которое приходит с опытом. Если подойти к чтению карты с точки зрения восприятия, то можно отметить, что оно включает в себя три разных вида иконической информации. Во-первых, это простой «поиск»—операция, более всего напоминающая поиск по словарю или справочнику. Я могу захотеть узнать, как располагаются острова Фиджи относительно Австралии, и тогда мое внимание будет полностью обращено на этот отдельный факт, как будто я пытаюсь найти маленького кролика на огромной картине Брейгеля. Между тем, даже в такой ситуации возникающий образ никогда не бывает таким определенным и строго очерченным, каким он может быть в случае поиска номера телефона и правильного написания слова. В иконическом образе, каким является карта, ни одна деталь не замыкается в какой-то точке и не отделяется от своего контекста. Сохраняя целостность и непрерывность внешнего мира, карта противится изоляции отдельных элементов. Объекты на ней даны вместе со своими окружениями, а потому предполагают более активные действия по их распознаванию со стороны пользователя. Впрочем, одновременно от пользователя ждут поиска разумного, одним из признаков которого является рассмотрение объектов в контексте. Поскольку простой «поиск» противен самой природе процесса чтения карты, он сочетается еще с одним видом иконической информации—«просмотром», или «анализом» объектов. Я могу захотеть узнать, где находится Средиземное море, каковы его раз-Меры и форма, какие страны лежат по его берегам и в какой они расположены последовательности, то есть я могу захотеть проанализировать данный объект. При этом я подхожу к карте без каких-то конкретных ожиданий, а как к картине: «Скажи мне, кто ты есть и на кого ты похожа!» Именно такое отношение к карте стремятся привить своим ученикам учителя истории и географии, но достигают они этой цели только, если им в этом большую помощь окажут сами карты. Для этого раскраска карты и формы на ней должны непосредственно удовлетворять определенным перцептуальным свойствам и содержать в себе воспринимаемые зрительно ответы на эксплицитные и имплицитные вопросы пользователя. Этого, в свою очередь, можно достичь только, если картограф обладает определенными способностями художника. Еще более очевидно, что в сфере искусства лежит третий вид иконической информации — динамическое выражение форм и красок. Динамическое выражение — это не какая-то особая категория входного сигнала, а свойство всякого объекта восприятия. Когда мы смотрим на такой визуальный объект, как карта, наши глаза прежде всего сталкиваются не с явлениями или предметами, которые можно измерить и которые характеризуются длиной волны, протяженностью, расстояниями и геометрией форм, а с экспрессивными признаками стимульной информации. Так, малая величина Дании по сравнению с размерами Норвегии или Швеции, которые поглощают и защищают своего меньшего по величине соседа, но также связаны через него с европейским континентом,— это не простая количественная характеристика. Отношение между малыми и большими размерами является ярким, живым и драматическим свойством, порождаемым динамикой воспринимаемых форм. В нем видны визуальные силы, благодаря которым оживают формы и которые своей непосредственной притягательностью открывают доступ к разного рода сенсорной коммуникации, необходимому первому шагу всякого процесса обучения. Сопоставим, к примеру, очертания США и Британских островов. Первые представляют собой самодовольно надувшуюся, плотную форму, похожую на чайник домохозяйки, тогда как вторые кажутся вытянутыми в длину, нервно разрывающимися внезапными вторжениями и разделами. Или посмотрим на полуострова Италии и Греции, будто в неистовом безумстве склонившиеся в направлении к востоку, что особенно заметно, если сравнить их контуры со строго отвесными линиями Корсики, Сардинии и Туниса. Внимательное отношение ко всем таким динамическим характеристикам—это вовсе не бесполезная, бесплодная игра с географическими картинками, не отход от их серьезного изучения. Наоборот, анализ этих характеристик составляет важнейший этап обучения, а сами они образуют визуальные основы знания. Когда ученик подходит к карте не как к множеству форм, а рассматривает ее как конфигурацию визуальных сил, знание, которое он должен извлечь, соответственно трансформируется в игру этих сил в других областях науки —в физике, биологии, экономике и политике. Например, для материковой части нашего американского континента контакт с окружающими океанами воспринимается как гораздо менее непосредственный, чем для Великобритании, где, если ее сравнить с Америкой, вы я сущности никогда не отдаляетесь от моря. Аналогично, для понимания Италии важно, что ее провинции, расположенные в верхней части, не только более северные, но также и более западные по сравнению с областями в средней части страны. Конечно, можно все эти факты воспринять как простую статическую информацию, но их будет очень сложно оживить в памяти ученика, если тот не ощутил глубинные пространственные характеристики как импульсы или толчки, прокатившиеся по его нервной системе. Происходит такое восприятие карты или нет, в значительной степени зависит от раскраски и форм на карте. Разумеется, конструктор карты — это прежде всего человек, скрупулезно наносящий на карту все необходимые объекты и отмечающий на ней все необходимые факты. Контуры, размеры, направления материков и океанов не могут быть изменены произвольно. И все-таки, как и в реалистической живописи, где люди и деревья представлены так, как они выглядят в жизни и в природе, область построения форм, доступная хорошему картографу, значительно шире, чем это могло бы показаться с первого взгляда. Подобно тому, как одни реалистично изображенные коровы выглядят на картине одушевленными и полными жизни, а другие являют собой мертвые, безжизненные копии с натуры, точно так же одни точные карты кажутся ожившими, тогда как другие нас абсолютно не волнуют. Нередко приходится слышать, что эстетические, или художественные, особенности карт — это просто вопрос так называемого хорошего вкуса, то есть вопрос гармоничного сочетания красок и чувственной притягательности карт. Нам думается, что не эти проблемы составляют основной предмет заботы художника. Главной задачей художника, будь то живописец или картограф, является, на наш взгляд, перевод релевантных единиц сообщения На язык экспрессивных свойств данного средства, причем такой перевод, чтобы вся передаваемая информация воспринималась как непосредственное действие перцептуальных сил. Именно последнее отличает простую трансляцию фактов от зарождения содержательного восприятия. Каким же образом решается такая задача? Ниже я поподробнее остановлюсь на некоторых явлениях, связанных с восприятием карт.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2026 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.

|