|

|

ИСКУССТВО XVII И XVIII ВЕКОВ В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

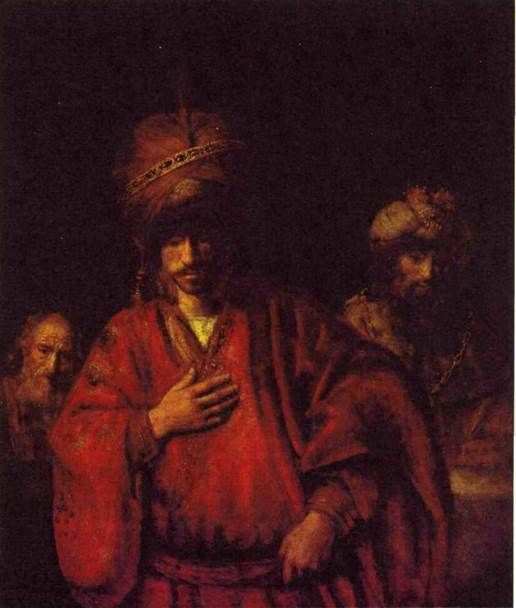

Рембрандт Харменс ван Рейн. Давид и Урал. Около 1665 г. ИСКУССТВО ГОЛЛАНДИИ XVII ВЕКА 215

Рембрандт Харменс ван Рейн. Христос в Эммаусе. Офорт портреты своих близких. Свою Хенд-рикьё он, как и прежде Саскию, писал в различных воплощениях — и Вирсавией, и Марией, и просто Хенд-рикьё, писал ее и обнаженной, и в богатом, но скромном уборе, и в простом домашнем платье — всюду она немного другая, но всюду ее тихий облик излучает тепло женственности и самоотверженной доброты. В портретах сына, бледного темноглазого мальчика, а потом юноши, — особая хрупкость душевного состава; о таких говорят: он слишком хорош, чтобы долго жить. Исполнен утонченной одухотворенности портрет Яна Сикса, поэта и богатого мецената, который был другом художника. Взор и рассеянный и сосредоточенный, обращенный вглубь, завороженный потоком дум — льющихся, сливающихся, не успевающих застыть в определенную мысль, определенную форму. И при этом Сикс неторопливо натягивает на руку перчатку. Этот машинальный жест обладает выразительностью контрас- та: сколько неоформленных роящихся образов и мыслей успевает промелькнуть в сознании человека за то время, пока он всего только надевает перчатку! За несколько лет до смерти Рембрандт написал групповой портрет синдиков — старшин цеха суконщиков: едва ли не лучший групповой портрет в истории мировой живописи. Эти пять человек, сидящие за столом, причем председатель обращается к собранию, и шестой — слуга, стоящий несколько поодаль, не только обладают каждый своим характером, но в их характерах угадывается такая же неисчерпаемая глубина, как в портрете Сикса. Рембрандт до конца верен своим поискам истинно человеческого в человеке. Его не ожесточили личные горести, не озлобили оскорбления, которым он подвергался. То, что делает в портретах Рембрандт, нельзя все же назвать привычным словом «психологический анализ». Аналитиком был Леонардо

да Винчи; Рембрандт — нет. Он не чувствовал и оценил в полотнах ИСКУССТВО ГОЛЛАНДИИ XVII ВЕКА 217 ного сына». Порочный и изнемогший, в рубище, с бритым затылком каторжника, скиталец безмолвно припал к груди старого, слепого отца, который ждал его долгие годы и верил, что он вернется. И он вернулся. В молчании созерцают встречу отца и сына несколько чуть виднеющихся в тени людей. Примерно в эти же — последние — годы Рембрандт создал самый поразительный и завершающий автопортрет, ныне находящийся в Кельне. Он выглядит на нем очень ста- рым — много старше своих шестидесяти лет. Голова замотана странным тюрбаном, лицо морщинистое, как кора старого дерева, но на этом старческом лице — гримаса смеха. Рембрандт смеется. Любимый им золотой таинственный свет озаряет улыбку, язвительную и торжествующую над бедностью, старостью, утратами, близостью смерти. Судьба не сумела отнять у него главный, бесценный дар — прозорливое творчество; он перехитрил судьбу и смеется над ней и у гробового входа.

ИСКУССТВО ФРАНЦИИ XVII И XVIII ВЕКОВ Бывают явления искусства, которые чем дальше, тем больше раскрываются в своем истинном великом значении, тем больше вырастают в глазах следующих поколений. Время работает на них. Таково искусство Рембрандта. И бывает обратное: искусство, в свое время громкое, фанфарное, блистающее, чем дальше, тем больше тускнеет и в конце концов сохраняет для потомков только исторический интерес, уже не затрагивая за живое. Таково искусство, процветавшее при дворе французских Бурбонов. Кто сейчас способен взволноваться трескучими и рассудочными аллегориями, маскарадной героикой, пышными аксессуарами Симона Вуэ, Шарля Лебрена, Лесюера? А это были известнейшие художники самого пышного в Европе королевского двора. Кто теперь в состоянии хоть на малую долю поверить льстивым хвалам «королю-солнцу» — Людовику XIV, о котором мы помним главным образом его чванливую фразу: «Государство — это я!», вызывающую у нас в лучшем случае иронию. Правда, мы так же мало расположены верить в божественность египетских фараонов, но искусство египетское и поныне вызывает тот особенный эстетический подъем, который может внушить только искусство, рожденное истинностью пере- живания. Истинное переживание, даже если оно покоится на «всемирно-историческом заблуждении», одно способно создавать непреходящие эстетические ценности: пелена заблуждения рассеивается, под ней остается настоящее. Но не выдерживает экзамена времени лицемерие и лесть, как бы виртуозно они ни владели своим оружием. Искусство даже с малой примесью лицемерия встречает у потомков разве что холодное признание своих формальных достоинств. Культурные силы Франции XVII и XVIII веков на очень большую долю поглощались королевским двором. Чего не в силах были сделать испанские монархи (к счастью для испанского искусства), то удавалось более мощным и влиятельным правящим кругам Франции. Не случайно сложилась традиция в искусствоведческой литературе — связывать стилистические этапы французского искусства этого времени с именами королей. Так, вторую половину XVII века именуют «стилем Людовика XIV» — это самый пышный, репрезентативный «большой стиль», барокко на французский лад, более упорядоченное, академическое, без экстатичности итальянского барокко, не столь церковное, сколь светское; барокко в синтезе с классицизмом. Первые десятилетия XVIII ве- Жак Анж Габриэль. Спальня Людовика XV в королевском дворце в Версале

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2025 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.

|

216 ИСКУССТВО XVII И XVIII ВЕКОВ В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ '

216 ИСКУССТВО XVII И XVIII ВЕКОВ В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ '