|

|

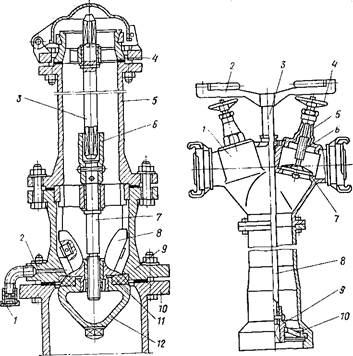

ГИДРАНТЫ И ПОЖАРНЫЕ КОЛОНКИГидрант с пожарной колонкой представляет собой водозаборное устройство, устанавливаемое на водопроводной сети и предназначенное для отбора воды при тушении пожара. Гидрант с колонкой при тушении пожара может быть использован, во-первых, как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного рукава для подачи воды к месту тушения пожара и, во-вторых, как водопи-татель насоса пожарного автомобиля. В зависимости от конструктивных особенностей и условий противопожарной защиты охраняемых объектов гидранты подразделяются на подземные и надземные. Подземные гидранты устанавливают в специальных колодцах, закрываемых крышкой. Пожарную колонку навинчивают на подземный гидрант только при его использовании. Надземный гидрант находится выше поверхности земли с закрепленной на нем колонкой. Основными требованиями, предъявляемыми к гидрантам, являются обеспечение быстрого пуска воды н их незамерзаемость. Пожарный подземный гидрант, представленный на рис. 1.23, состоит из трех частей, отлитых из серого чугуна: клапанной коробки 9, стояка 5 н установочной головки 4. В зависимости от глубины колодца гидранты выпускают высотой 750—2500 мм с интервалом 250 мм (всего восемь типоразмеров). В собранном виде гидрант устанавливают на фланце тройника 10 водопроводной сети. Чугунный пустотелый клапан 12 каплеобразной формы собран из двух частей, между которыми установлено резиновое уплотнительное кольцо //. В верхней части клапана имеются фиксаторы 8, которые перемещаются в продольных пазах клапанной коробки. Шпиндель 7, пропущенный через отверстие крестовины стояка, ввинчен в нарезную втулку в верхней части клапана. На другом конце шпинделя закреплена муфта 6, в которую входит квадратный конец штанги 3. Верхний конец штанги заканчивается также квадратом для торцевого ключа пожарной колонки. Вращением штанги и шпинделя (при помощи торцевого ключа пожарной колонки) клапан гидранта благо-

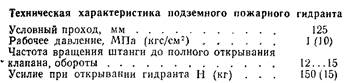

Рис. 1.23. Пожарный подземный гидрант / — сливная трубка; Э — спускное отнерстие; Я — штанга: Ч — установочная головка; S — стояк; 6 — муфта; 7 — шпиндель; 8 — фиксаторы; 9 — клапанная коробка; 10— тройник водопршюдной се'[и; // — уплотняющее резиновое кольцо; 12 — клапан Рис. 1.24. ГЕижарная колонка / — головка: 2 — рукоятка; 3 — тгфцсцой клю'1; 4 — маховичок: 5 — крышка; 6 — шпиндель: 7 — тарельчатый клапан; 6 — корпус; 9 — квадратная муфта, 10 ~ бронзоцос кольцо даря наличию фиксаторов может совершать только isu-ступательное движение, обеспечивая его открывание или закрывание. При открывании и опускании клапана один из его фиксаторов закрывает спускное отверстие 2, расположенное в нижней части клапанной коробки, предотвращая попадание воды в колодец гидранта. Для прекращения отбора воды из водопроводной сети вращением штанги и шпинделя клапан гидранта поднимается вверх, обеспе чивая при этом открывание фиксатором спускного отверстия. Оставшаяся после работы гидранта вода в стояке вытекает через спускное отверстие и сливную трубку / в колодец гидранта, откуда удаляется принудительным способом. Для предотвращения попадания воды в корпус гидранта на сливной трубе установлен обратный клапан.

Колонка пожарная (ГОСТ 7499—71) является съемным приспособлением, устанавливаемым па подземный гидрант (ГОСТ 8220—62) для его открывания и закрывания. Колонка (рис. 1.24) состоит из корпуса 8, головки /, отлитых из алюминиевого сплава АЛ-б, и торцевого ключа 3. В нижней части корпуса колонки установлено бронзо-|вое кольцо 10 с резьбой для установки на гидрант. Головка колонки имеет два патрубка с муфтовыми соединительными головками для присоединения пожарных ру-^кавов. Открывание и закрывание патрубка осуществляется .вентилями, которые состоят из крышки 5, шпинделя 6, •тарельчатого клапана 7, маховичка 4 и сальникового Набивочного уплотнения. | Торцевой ключ представляет собой трубчатую штангу, |в нижней части которой закреплена квадратная муфта [9 для вращения штанги гидранта. Вращение торцевого |ключа производится рукояткой 2, закрепленной на верх-|нем его конце. Уплотнение места выхода штанги з голов-|ке колонки обеспечивается набивочным сальником. Установка головки на гидрант осуществляется вращением ее по часовой стрелке, а открывание гидранта В вентилей колонки соответственно вращением (против 1асовой стрелки) торцевого ключа и маховичком. ^ Для предотвращения гидравлического удара открывайте гидранта обеспечивается только при закрытых вен-|рлях колонки. Выполнение этого условия достигается Ьлокировкой торцевого ключа при открытых вентилях Ьолонки. При этом шпиндель с маховичками оказывается в плоскости вращения рукоятки торцевого ключа, что исключает возможность его вращения и, следовательно, открывание гидранта при открытых вентилях колонки.

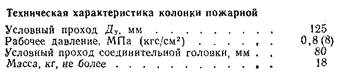

Гидрант-колонка, показанная на рис. 1.25, предназначена для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожаров, а также для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гидрант-колонка представляет собой гидрант, совмещенный с водоразборной колонкой. Отбор воды из гидранта осуществляется при помощи напорного рукава диаметром 66 мм с непосредственной подачей ее к пожарному стволу или насосу пожарного автомобиля. Затвор гидранта открывается специальным ключом с усилием не более 300 Н, частота вращения шпинделя— не более 18 и при давлении воды в сети не более 1 МПа (10 кгс/см2). Оставшаяся после работы гидранта вода в его корпусе удаляется эжектором водоразборной колонки при нажатии на ее рукоятку в течение 3...7 мин. Эксплуатация пожарныхгидрантов и колонок. Пожарные гидранты, как правило, устанавливают вдоль улицы на водопроводной сети па расстоянии 50...120 м друг от друга, обеспечивая при этом удобный подъезд и использование. Для нахождения подземных гидрантов на стенах зданий и сооружений, против которых установлен гидрант, прикрепляют специальную табличку или светоуказатель места нахождения и диаметр гидранта. В каждой пожарной части должен быть справочник с указанием в обслуживающем районе места расположения гидрантов и их технического состояния. Контроль за техническим состоянием пожарных колонок осуществляют внешним осмотром при смене караулов, проверяя сохранность резьбовых соединений и закрывание вентилей. Один раз в год колонки подвергают гидравлическим испытаниям под давлением 1 МПа (10 кгс/см2). При этом просачивание воды через сальниковые уплотнения не допускается. При установке колонки на гидрант необходимо, чтобы

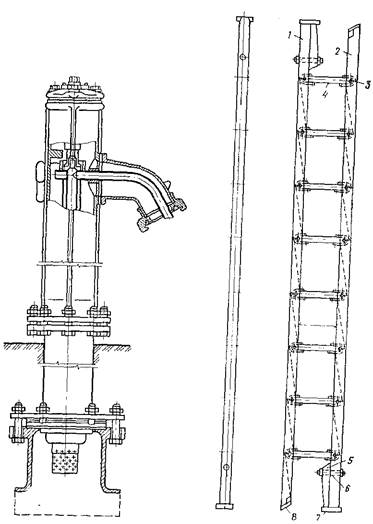

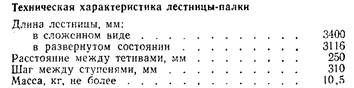

Рис. 1,25. Гидрант-колонка Рис. 1.26. Лестница-палка вентили напорных патрубков были закрыты. В противном случае блокировка торцевого ключа не позволит навинтить колонку на гидрант. Отбор воды насосом пожарного автомобиля необходимо осуществлять по двум параллельно присоединенным к колонке рукавам (диаметром 66 мм), один из которых должен быть напорно-всасывающим, а другой—напорным. Клапан гидранта открывают в следующем порядке: поворачивают рукоятку торцевого ключа колонки па 2...3 оборота и наполняют ее водой (при этом слышен характерный шум поступающей воды). После прекращения шума следует сделать паузу и продолжить вращение рукоятки торцевого ключа до полного открывапия клапана гидранта. Затем вращением маховичков против часовой стрелки открывают вентили напорных патрубков колонки. Закрывают гидрант в обратной последовательности при закрытых вентилях напорных патрубков колонки. При отвинчивании колонки торцевой ключ должен быть неподвижен. РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Для подъема пожарных в верхние этажи и на крыши горящих зданий, при спасательных работах применяют ручные пожарные лестницы. На вооружении подразделений пожарной охраны имеются три вида ручных пожарных лестниц: лестница-палка (ЛП), лестница-штурмовка (ЛШ) и трехколенная выдвижная лестница (Л-ЗК). Для обеспечения оперативности и безопасности действий пожарных при подъеме и работе на высоте ручные лестницы должны быть простыми по устройству, сравнительно легкими, прочными и устойчивыми. Для изготовления лестниц используют высококачественные сорта различных пород древесины или легкие высокопрочные металлы. Деревянные тетивы лестниц изготовляют из сосны отборного и первого сортов. Допускается изготовление тетив из отдельных склеенных планок. Ступени выполняют из древесины твердых пород (дуб, ясень, бук) первого сорта. Деревянные детали лестниц подвергают горячей пропитке натуральной олифой с последующим покрытием бесцветным лаком. Металлические лестницы по сравнению с деревянными более прочные, легкие и долговечные. Недостатками металлических лестниц являются электропроводность и возможность образования коррозии во внутренних полостях металлических элементов конструкций. Лестница-палка (ЛП) (рис. 1.26) является деревянной одноколенной складной приставной лестницей. В раздвинутом виде ее применяют, как правило, для подъема пожарных в окно первого этажа здания или внутрь помещения, а в сложенном виде используют для пробивания деревянных перегородок и дверных филенок или обивания штукатурки. Лестница-палка состоит из двух деревянных тетив 1 и 2 овального сечения и восьми ступеней. Особенностью лестницы является шарнирное крепление 3 ступеней в продольной плоскости тетив, что позволяет сближать их до полного смыкания при складывании лестницы в виде палки овального сечения. При складывании лестницы ступени ее помещаются в треугольные пазы с внутренней стороны тетив. На одном конце каждой тетивы при помощи металлического наконечника 7 и стяжки 6 крепят деревянную накладку 5. Другой конец тетивы защищен металлической накладкой 8. Шарнир представляет собой металлическую втулку, плотно вставленную на конце ступени. Через втулку и тетиву пропущена ось шарнира 3, концы которой расклепаны с образованием полукруглой головки. Во избежание смятия древесины тетив под расклепанные головки подложены шайбы.

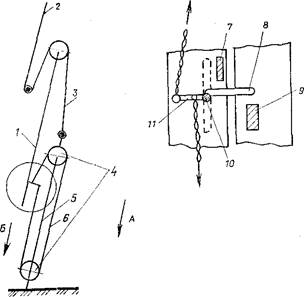

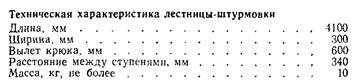

Лестница-штурмовка (рис. 1.27) представляет собой приставную лестницу, снабженную на верхнем конце крюком для подвешивания ее за подоконники или проемы и выступы зданий и сооружений. Она предназначена для подъема пожарных по наружной стене зданий и сооружений, а также обеспечения работ при вскрытии кровли на крутых крышах. Наиболее успешно штурмовую лестницу применяют в сочетании с трехколенной выдвижной лестницей или автолестницей.

Деревянная штурмовая лестница (рис. 1.27) состоит из двух тетив 2, соединенных между собой тринадцатью ступенями /, закрепленными при помощи сквозных шипов. Для удобства постановки ног и обхватывания руками ступеней при перемещении пожарного по лестнице ступени ее смещены от продольной оси тетив в сторону, противоположную крюку. Для увеличения прочности конструкции лестницы тетивы ее стянуты металлическими стяжками. По внутренней стороне тетив в пазах проложены стальные канатн-ки диаметром 3 мм, которые предотвращают обрыв тетивы в случае ее поломки. Натяжение стальных канатиков осуществляется перемещением нижней металлической стяжки. Нижние концы тетив заострены и снабжены металлическими башмаками 5, а верхние окантованы накладками 3. Стальной крюк 4, при помощи которого подвешивают лестницу, имеет хвостовую и консольную части. В хвостовой части для уменьшения деформации ступеней приварены коробчатые втулки. Для уменьшения массы крюка в его консольной части высверлены отверстия, повышение жесткости крюка достигается приваренными продольными металлическими плоскостями (ребра жесткости). Форма крюка обеспечивает по всей длине равно-прочность его конструкции при действии изгибающих усилий. Тетивы и ступени металлической лестницы-штурмовки изготовляют из алюминиевого сплава Д16Т. Ступени закреплены в отверстиях тетив путем развальцовки. Преимуществом металлической лестницы-штурмовки по сравнению с деревянной является ее повышенная надежность и долговечность, что вызвано необходимостью частого ее использования на занятиях по пожарно-строевой подготовке.

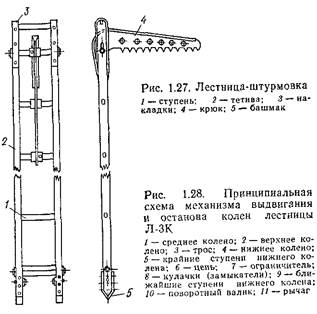

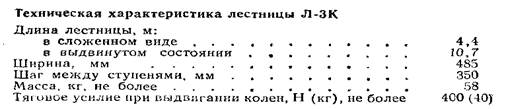

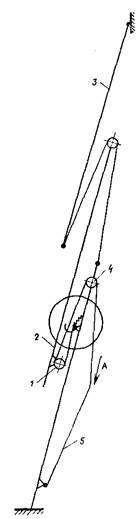

Трехколенная выдвижная лестница (Л-ЗК) предназначена для подъема пожарных в третий этаж или на крышу двухэтажного здания при проведении спасательных работ или тушении пожара. Лестница ЗК состоит из комплекта трех колен (нижнего, среднего и верхнего) и механизма выдвигания и останова. Тетивы каждого колена имеют по двенадцать ступеней и скреплены металлическими стяжками. При выдвигании и сдвигании каждое колено скользит между тетивами предыдущего. С внутренней стороны нижнего и второго колена имеются пары, по которым движутся направляющие планки, закрепленные с наружной стороны тетив среднего и верхнего колена. Наличие металлических фигурных скоб и ограничительных фиксаторов удерживает колена от выпадания при их выдвигании на полную длину лестницы. Нижние концы тетив нижнего колена снабжены металлическими башмаками для обеспечения устойчивого положения лестницы. Верхние концы верхнего колена имеют стенные упоры, предотвращающие боковое скольжение лестницы по стенке. Принципиальная схема механизма выдвигания и останова лестницы представлена на рис. 1.28. Второе колено 1 выдвигается при помощи цепи 6, которая огибает верхний и нижний неподвижные блоки 4, закрепленные на крайних ступенях нижнего колена 5. Оба конца цепи (тянущий и стопорный) прикреплены к рычагу 11 поворотного валика 10 останова, установленного с внутренней стороны второго колена. Причем тянущий конец цепи прикреплен к кольцу рычага, а звено стопорного конца надевают на рычаг ближе к валику. Прикладывая усилие к цепи (по направлению стрелки Л), производят одновременно выдвигание второго колена и поворот валика останова, при этом кулачки (замыкатели) 8 валика останова займут вертикальное положение, не препятствующее выдвиганию второго колена. При резком оттягивании стопорного конца цепи (по направлению стрелки 5) валик останова повернется в обратном направлении и кулачки займут горизонтальное положение, упираясь в ограничители 7. Далее при сдвигании второго колена под действием усилия собственной массы кулачки опустятся на одну из ближайших ступеней 9 нижнего колена, обеспечивая фиксированное положение лестницы. Для того чтобы выдвинутую лестницу собрать в исходное положение, необходимо натянуть цепь, снять второе колено с замыкателей и, не ослабляя натяжения цепи, обеспечить плавное сдвигание колен под действием усилия их собственной массы. Верхнее колено 2 выдвигается одновременно со вторым при помощи троса 3, перекинутого через блок второго колена. Один конец троса прикреплен к верхней ступени нижнего колена, а второй закреплен за нижнюю ступень верхнего колена. При движении блок второго колена давит на трос и заставляет выдвигаться верхнее колено со скоростью, в 2 раза больше скорости второго колена.

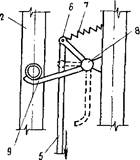

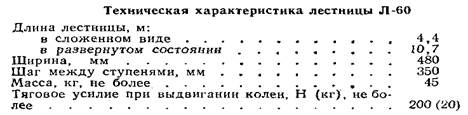

Ручная пожарная трехколенная металлическая лестница Л-60 имеет конструкцию, в основном аналогичную лестнице Л-ЗК. Отличительной особенностью лестницы Л-60 являются телескопическое сочленение ее колен, изготовленных из алюминиевого сплава марки АВ или АД-31, а также конструкция механизма выдвигания и останова. Колена представляют собой пространственную форму, состоящую из тетив двутаврового сечения, соединенных между собой рифлеными ступенями. Принципиальная схема механизма выдвигания и останова колен лестницы Л-60 показана на рис. 1.29. Выдвигание второго колена осуществляется перемещением (по направлению стрелки А) силовой веревки 5 через неподвижный 4 и подвижный 1 блок двухкратного полиспаста, который позволяет в 2 раза уменьшить усилие, прикладываемое пожарным при выдвигании колен лестницы. Одновременно с выдвиганием второго колена 2 конец силовой веревки, закрепленный за рычаг 6, поворачивает валик останова 8 вместе с крюком 9 захвата ступеней, преодолевая усилие возвратной пружины 7, при этом крюк захвата ступеней размещается вдоль оси тетив, обеспечивая свободное выдвигание второго колена. При необходимости прекратить выдвигание колен лестницы Л-60 снимают усилие силовой веревки, и валик

Рис. 1.29. Принципиальная схема выдвигання н останова коленлестницы Л-60 1. Подвижный блок; 2 — второе колено; 3—третье колено; 4—неподвижный блок: 5—силовая Hf-ревка; 6— рычаг: 7—возвратная пружина; Д — валик останова; Э — крюк захвата ступеней

останова с крюком захвата под действием возвратной пружины вернется в исходное положение. Возвращенный в исходное положение крюк подхватит одну из ступеней, опускающихся под действием собственной массы колен лестницы, обеспечив их останов и надежную фиксацию. Для сдвигания колев лестницы необходимо сначала при помощи силовой веревки их несколько приподнять, а затем, постепенно уменьшая усилие на веревке, обеспечить плавное сдвигание колен лестницы. Третье, верхнее, колено ^выдвигается так же, как и в лестнице Л-ЗК.

Эксплуатация ручных пожарных лестниц. Основным условием безопасной работы на высоте с использованием лестниц является содержание их в технически исправном состоянии. Лестницы, не находящиеся в боевом расчете, хранят на складе в сухих проветренных помещениях. Не допускается попадание прямых солнечных лучей на древесину тетив и ступеней и воздействие теплоты от отопительных приборов. Лестницы на пожарных автомобилях должны быть плотно уложены и надежно закреплены. При снятии с автомобилей не допускаются их удары о землю. При использовании приставных лестниц их устанавливают на твердый грунт на расстояние, соответствующее наиболее устойчивому углу наклона, равному 70... 80°. При выдвигании лестницы необходимо держать ее за тетивы, предохраняя руки от возможных травм. Выдвигание должно быть равномерным. Запрещается накручивать цепь или веревку на руку. Подъем и спуск по выдвижной лестнице допускаются при срабатывании механизма останова и надежном закреплении второго колена. При этом лестница должна быть прислонена к зданию и поддерживаться пожарными. Во время движения по лестнице необходимо смотреть перед собой, ступени крепко обхватывать руками. Не допускается передвижение по лестнице более одного человека на каждое колено. При работе на лестнице со стволом или ручным инструментом пожарный должен закрепиться за ступеньку при помощи карабина. После работы лестницу следует очистить от грязи и влаги, тщательно осмотреть и при необходимости смазать трущиеся по-

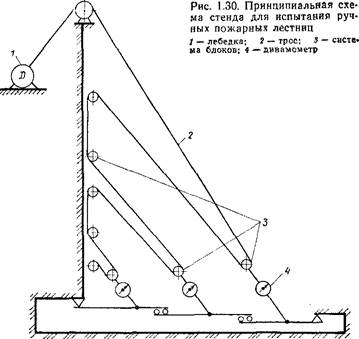

Рис. 1.31. Схемы вагружечяя ручных пожарных лестниц при испыта НИИ: «лестницы пвлки; б - лестницы, штурмовки; «трехколеннойлестницы верхности графитом или мылом. В случае обмерзання лестницы не допускается отбивать лед острым инструментом. Для выявления возможных неисправности лестницы систематически контролируют внешним осмотром при смене караула. Кроме того, лестницы испытывают перед постановкой в боевой расчет после ремонта, а также один раз в год. Прочность элементов конструкции лестниц испытывают статической нагрузкой в течение не менее 2 мин па стендах различных конструкций. На рис. 1.30 представлена принципиальная схема универсального стенда, на котором испытывают пожарные лестницы, а также спасательные веревки и пояс с карабином, Создание усилия натяжения троса 2 осуществляется электроприводом с червячным редуктором или вручную при помощи лебедки. Контроль требуемой величины натяжения троса, проходящего через систему блоков 3, осуществляется динамометром 4. Схемы нагружения различных видов лестниц показаны на рис. 1.31. Испытания лестницы-палки (рис. 1.31, о) осуществляют в развернутом виде. Прочность тетив испытывают нагрузкой 1200 Н, приложенной в средней части лестницы. В лестнице-штурмовке (рис. 1.31,6) испытывают на прочность тетивы, крюк и ступени. Для этого лестницу закрепляют большим концевым зубом крюка и к обеим тетивам на уровне второй ступени прикладывают нагрузку 1600 Н. Прочность тетив трехколесных лестниц (рис. 1.31, в) проверяют иагружеиием каждого его колена посередине усилием 1000 Н. Лестницы Л-60 испытывают аналогично Л-ЗК и, кроме того, дополнительно проводят испытание металлических ступеней вращающим моментом 16 Н-м в течение 10с. После проведенных испытаний лестницы не должны иметь повреждений, остаточной деформации. Кроме того, колена лестниц Л-ЗК и Л-60 должны свободно, без заеданий выдвигаться и сдвигаться. Результаты испытаний лестниц заносят в журнал испытания пожарно-технического вооружения. Лестницы, не выдержавшие испытания, списывают.

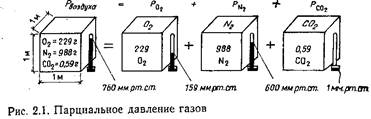

Глава 2 ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ $ 2.1. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГАЗОДЫМОЗАЩИТЫ 2.1.1. Атмосферный воздух и его свойства. В состав воздуха входят, % (по объему): азот — 78,13; кислород— 20,90; углекислый газ — 0,03; аргон — 0,994 и другие инертные газы, а также водород. Воздух атмосферы оказывает давление на наземные предметы и человека. Согласно закону Дальтона, общее атмосферное давление воздуха (рис. 2.1) составляет: Из формулы видно, что атмосферное давление равно сумме парциальных давлении газов, входящих в состав воздуха. Величину парциального давления газа, входящего в состав воздуха, определяют по формуле fi-^.owCi/lOO, (2.2)

где pi — парциальное давление 1-того газа; Рвоад — атмосферное давление; С, — процентное содержание 1-того газа, входящего в атмосферный воздух. В сжатом воздухе процентное содержание газов, входящих в состав воздуха, остается неизменным. Парциальное давление газов увеличивается во столько раз, во сколько повысилось общее давление. На пожарах горят обычно органические вещества, основными составным частями которых в подавляющем большинстве являются углерод, водород, кислород. При сгорании органических веществ выделяются токсичные газы и другие побочные продукты, которые в значительной степени изменяют процентное количество газов, входящих в атмосферный воздух, и которые по-разному воздействуют на человека (фосген, цианистый водород, хлористый водород, фтористый водород, окислы азота, моноокислы углерода и т. д.). Ниже рассмотрены свойства газов, входящих как в состав атмосферного воздуха, так и образующихся при горении веществ. Азот — бесцветный газ, не имеющий запаха, малорастворим в воде, немного легче воздуха (1,25 г/л). Азот не горит и не поддерживает горения. В обычных условиях газ физиологически безвреден, нейтрален, но с увеличением парциального давления (Р,^0,55 МПа) начинает оказывать токсическое действие. Кислород — газ, необходимый для жизни человека. При дыхании он соединяется в легких с гемоглобином крови и разносится по всем клеткам и тканям организма, где потребляется в процессе окисления. Это бесцветный газ, не имеющий запаха. Он немного тяжелее воздуха (1,43 г/л), не горит, но хорошо поддерживает горение. В больших концентрациях даже в условиях атмосферного давления кислород действует на организм человека отравляюще. Например, при Р»==0,1 МПа (1 кгс/см2) дыхание обеспечивается рядом физиологических механизмов: легочной вентиляцией, диффузией через альве-олярно-капиллярные мембраны, легочным кровотоком, нервной регуляцией и т. д. Эти процессы взаимосвязаны и взаимозависимы. Внутреннее, или тканевое дыхание — это газообмен между кровью капилляров тканей и клеткой, т. е. окислительно-восстановительный процесс. Вдыхаемая из легких газовая смесь обычно содержит 16...18 % кислорода и 3...5 % углекислого газа, имеет температуру 36,8°С и относительную влажность 85...100%. При спокойном дыхании человек в 1 мин делает обычно 16...20 дыханий (вдох и выдох). Через легкие за это время проходит около 9...10 л воздуха. Это количество вентилируемого воздуха в легких за 1 мин называют минутным объемом дыхания (МОД) или легочной вентиляцией. Легочная вентиляция, а следовательно, и расход кислорода при дыхании значительно возрастают с увеличением нагрузки на организм. Если в состоянии покоя (лежа) взрослый человек вдыхает приблизительно 9 л воздуха, сидя—10,6 л, стоя—12 л, то при ходьбе со скоростью 3...3,5 км/ч — уже 25 л/мин, при беге со скоростью 10...12 км/ч—до 64 л/мин и при тяжелой работе с дополнительной нагрузкой 12...15 кг — 75 л/мин и более. В понятие «легочные объемы» входит и общая емкость легких. Под общей емкостью легких понимают максимальное количество воздуха, которое могут вместить воз-духоносные пути и легкие. Общая емкость легких подразделяется на жизненный и остаточный объемы. Жизненная емкость легких— максимальное количество воздуха, которое человек может выдохнуть при максимальном глубоком выдохе после максимального глубокого вдоха. Нормальная жизненная емкость легких человека составляет 3...5 л. Ее величина зависит от возраста, пола, роста и массы тела, физического развития. Остаточный объем легких — это объем воздуха, который остается в легких после максимального выдоха. В оценке функции внешнего дыхания существенное значение имеют и такие показатели, как величина потребления кислорода (ПК) и дыхательный коэффициент (ДК). В покое средняя величина потребления кислорода у человека составляет 20Q...300 мл/мин, а выделение уг

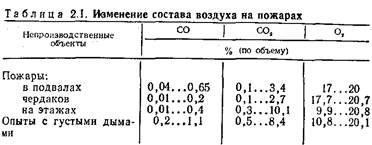

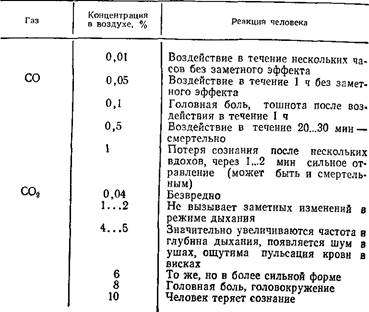

лекислого газа колеблется в пределах 180...230 мл/мин. Дыхательный коэффициент — это отношение объема СОд, выделенного в единицу времени, к объему кислорода, поглощенного за то же время. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) работников пожарной охраны обеспечивают только процесс внешнего дыхания. 2.1.2. Физиологическое действие вредных веществ.При пожарах значительно меняется процентный состав Таблица 2.2. Физиологические реакции человекана СО и СОапри различной концентрации ихв воздухе

газов, входящих в атмосферный воздух; уменьшается количество кислорода, увеличивается количество продуктов полного и неполного горения (табл. 2.1), изменяется физиологическая реакция человека на эти газы (табл. 2.2). При горении различных полимерных материалов в атмосферном воздухе появляются окислы азота, синильная кислота, цианистый водород, фосген и некоторые другие вредные вещества. По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на 4 класса опасности (табл. 2.3): 1-й—вещества чрезвычайно опасные; 2-й—вещества высокоопасные; 3-й — вещества умеренно опасные; 4-й— вещества малоопасиые. 2.1.3. Влияние на организм человекавысоких температур и влажности вдыхаемого воздуха. Для поддержания нормальной жизнедеятельности человека необходимо, чтобы температура его тела оставалась постоянной в пределах 37 °С. Постоянство температуры достигается непрерывным отводом теплоты путем выдыхания нагретого в легких воздуха, лучеиспусканием поверхности тела, проводимостью и испарением выделяющейся влаги (пота). Чем выше температура окружающего воздуха и напряженнее выполняемая работа, тем большее количество Таблица 2,3. Классификация вредных веществ по степени воздействия на организм человека

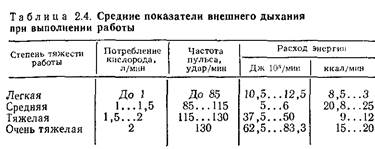

теплоты отводится за счет испарения пота. При невозможности отвести всю образующуюся теплоту температура тела человека повышается до 39...40°С, что приводит к быстрому утомлению мышц и возникновению ощущения слабости; снижается умственная деятельность, появляются раздражительность, ощущение подавленности. В этом случае может учащаться пульс, повышаться артериальное давление и т. д. Физическая нагрузка при выполнении работ газоды" мозащитником на пожаре в зависимости от затрат энергии, расхода кислорода и частоты пульса подразделяется на четыре группы (табл. 2.4). Если при работе частота пульса превышает цифру «150» и не уменьшается после 2...3 мин отдыха, человек должен быть освобожден от дальнейшей работы или тренировки. Исходя из анализа выполняемых газодьшозащитника-ми работ на пожарах и оценки их по энергозатратам, можно составить следующую диаграмму: 2% —легкая работа (проведение разведки с отысканием «очага пожара», человека и др.); 50%—работа средней тяжести (перенос груза до 10...12 кг, передвижение со стволом под напором воды, установка брезентовой перемычки и т. д.); 38 % —тяжелая работа (работа лопатой, перекантовка балок, разборка конструкций и т. д.); 10 % —очень тяжелая работа (подъем по вертикальной лестнице и т. п.). Необходимо учитывать, что подавляющее большинство работ по тушению пожаров производится вручную (прокладка рукавных линий, работа со стволом, вскрытие конструкций, спасание людей и т. д.), поэтому труд газодымозащитника является тяжелым. Это требует хо- рошего физического развития, высокой тренированности и отличного функционального состояния сердечно-сосудистой, нервной систем и аппарата «внешнего» дыхания.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2025 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.

|