|

|

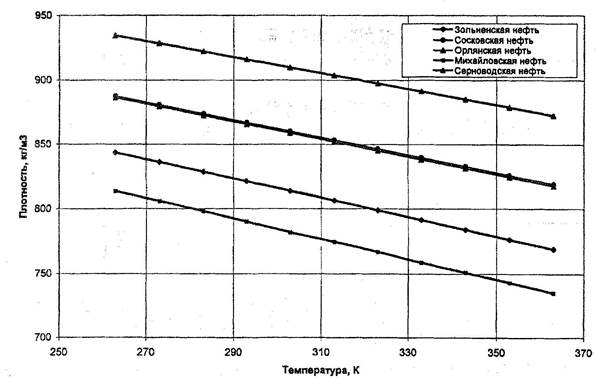

Свойства нефти, влияющие на технологию ее транспортаНа технологию транспорта и хранения нефтей в той или иной мере влияют их физические свойства (плотность, вязкость), испаряемость пожаровзрывоопасность, электризация, токсичность. Плотность нефтей при 20 °С колеблется в пределах от 760 до 940 кг/м:! (табл. 12.3). С увеличением температуры она уменьшается по закону прямой (рис. 12.2). От правильного определения плотности нефти в резервуарах зависит точность ее учета, а в конечном счете -прибыль предприятия.

Рис. 12.2. Зависимость плотности нефти от температуры

Таблицы 12.3 Основныепараметры нефтей России

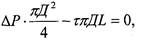

Для определения плотности в лабораторных условиях, как правило, пользуются ареометром (рис. 12.3). Он представляет собой стеклянный поплавок с проградуированной шкалой. С целью повышения точности измерений применяют набор ареометров под различные интервалы значений плотности. Вязкость - один из важнейших параметров нефти. От нее зависит выбор технологии перекачки, энергозатраты на транспортировку нефти и др. Для жидкости, заполняющей трубопровод диаметром Д и длиной L, условие равномерного движения под действием перепада давления АР имеет вид где т - касательные напряжения на стенке. Отсюда необходимый перепад давления для осуществления перекачки равен т.е. прямо пропорционален величине касательных напряжений.

Характер изменения величины т в зависимости от градиента скорости сдвига 5=320/(яД:|) в трубопроводе показан на рис. 12.4. Как видно из рисунка, по характеру зависимости т от S (ее называют кривой течения)все типы жидкостей (в том числе и нефти) делятся на два класса: ньютоновские 1 и неньютоновские (пластичные 2, псевдопластичные 3 и дилатантные 4). Мы привыкли иметь дело с ньютоновскими жидкостями (вода, светлые нефтепродукты, маловязкие нефти и т.п.), для которых зависимость т от S имеет вид прямой линии, выходящей из начала координат. Тангенс угла наклона этой прямой, определяемый как отношение т/S, есть динамическая вязкостьц. Для ньютоновских жидкостей она не зависит от градиента скорости сдвига. Применительно к неньютоновским жидкостям введено понятие эффективной динамической вязкостиц . Определяют ее следующим образом. Вычисляют градиент скорости сдвига S для условий перекачки (по заданным Д и Q), восстанавливают перпендикуляр до пересечения с соответствующей кривой течения, соединяют точку пересечения с началом координат и вычисляют величину т/S при данном градиенте скорости сдвига. Делением ц (или ц:р) на плотность жидкости р при данной температуре находят ее кинематическуюv (или эффективную кинематическую v ) вязкость. Все гидравлические расчеты обычно ведут с использованием этой величины. Для ньютоновских жидкостей величина кинематической вязкости может быть определена непосредственно, например, с использованием капиллярного вискозиметра Пинкевича (рис. 12.5). Вискозиметр представляет собой U-образную стеклянную конструкцию, в которой колено А является измерительным, а колено Б -вспомогательным. Колено А состоит из капилляра 1 и двух расширений 2,3, а колено Б из трубки 4 с соском 5 и расширения 6. Вискозиметр заполняется исследуемой жидкостью под вакуумом, создаваемым с помощью резиновой груши, присоединяемой к соску 5. Затем, создавая той же грушей давление на свободную поверхность жидкости в расширении 6, заполняют расширения 2, 3. После этого вискозиметр готов к работе. Для определения кинематической вязкости с помощью секундомера измеряют время t, в течение которого свободно текущая жидкость опускается от сечения М, до сечения М2, а затем это время умножают на величину K(g/gn), где к-постоянная вискозиметра, определяемая на эталонной жидкости, см2/с2; g - ускорение силы тяжести в месте измерения вязкости (для Уфы g = 981,56 см/с2); gn - нормальное ускорение силы тяжести, g(i = 980,7 см/с2.

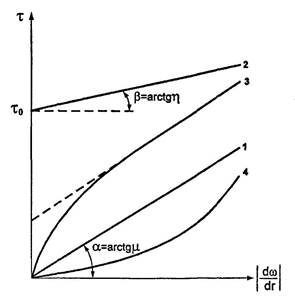

Капиллярные вискозиметры Пинкевича выпускаются с различными диаметрами капилляра (мм): 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0. Для определения кинематической вязкости нефти при заданной температуре выбирают вискозиметр с таким расчетом, чтобы время истечения нефти было не менее 15с. На рис. 12.6 приведены вискограммы нефтей различной вязкости. Как видно, зависимость v от Т имеет экспоненциальный характер. Вязкость нефтей России при 20 °С в 1.3-310.3 раз превышает вязкость воды. Величина вязкости предопределяет способ транспортировки нефтей по трубопроводам. Маловязкие нефти перекачивают при температуре окружающей среды без предварительной обработки, а высоковязкие нефти перекачивают одним из следующих способов: в смеси с маловязкими разбавителями, после предварительной механической или термической обработки, с предварительным подогревом и др. (подробнее эти способы рассмотрены ниже). Температура застывания имеет существенное значение для транспортирования нефти, так как по мере приближения к ней фактической температуры жидкости затрудняется или становится невозможным ее перемещение. Переход нефти из одного агрегатного состояния в другое совершается не при одной постоянной температуре, а в некотором интервале их значений. Поэтому температура застывания является условной величиной. Она зависит главным образом от химического состава нефти и от содержания в ней парафина и смол. Температурой застывания нефти принято считать температуру, при которой нефть, налитая в пробирку стандартных размеров, остается неподвижной в течение одной минуты при наклоне пробирки под углом 45 °. Температура застывания маловязких нефтей составляет до -25 °С и поэтому их можно транспортировать при температуре окружающей среды. С увеличением содержания парафина температура застывания увеличивается. Для нефтей полуострова Мангышлак она доходит до +30 °С. Их можно перекачивать только специальными методами. Испаряемость - свойство нефтей и нефтепродуктов переходить из жидкого состояния в газообразное при температуре меньшей, чем температура кипения. Испарение углеводородных жидкостей происходит при любых температурах до тех пор, пока газовое пространство над ними не будет полностью насыщено углеводородами. Скорость испарения нефтей и нефтепродуктов зависит, в основном, от содержания в них легких фракций (пропан, бутаны) и от температуры.

Рис. 12.6. Зависимость кинематической вязкости нефти от температуры

Пожаровзрывоопасностьнефтей и нефтепродуктов характеризуется способностью смесей их паров с воздухом воспламеняться и взрываться. Пожароопасностьнефтей и нефтепродуктов определяется величинами температур вспышки, воспламенения и самовоспламенения. Под температурой вспышкипаров понимают температуру, при которой пары жидкости, нагретой при определенных условиях, образуют с воздухом смесь, вспыхивающую при поднесении к ней открытого пламени. Углеводородные жидкости с температурой вспышки 61 "С и ниже относятся к легковоспламеняющимся, выше 61 "С - к горючим. Под температурой воспламененияпонимают температуру, при которой жидкость при поднесении открытого пламени горит. Обычно температура воспламенения на 10-50 "С выше температуры вспышки. Под температурой самовоспламененияпонимают температуру нагрева жидкости, при которой ее пары воспламеняются без поднесения открытого огня. В зависимости от температуры воспламенения установлено пять групп пожароопасных смесей: Т, > 450 "С; Т2 = 300 - 450 "С; Т3 = 200 - 300 "С; Td = 135 -200 "С; Т, = 100-135 "С. Взрывоопасностьнефтей и нефтепродуктов характеризуется величинами нижнего и верхнего пределов взрываемости. Нижний предел взрываемости- это концентрация паров жидкости в воздухе, ниже которой не происходит вспышки смеси из-за избытка воздуха и недостатка паров при внесении в эту смесь горящего предмета. Верхний предел взрываемостисоответствует такой концентрации паров нефти и нефтепродуктов в воздухе, выше которой смесь не взрывается, а горит. Значения концентрации паров между нижним и верхним пределами взрываемости называют интервалом взрываемости. Для нефтей и нефтепродуктов интервал взрываемости составляет от 2 до 10 %. Электризацияуглеводородных жидкостей обусловлена их высоким электрическим сопротивлением, т. е. диэлектрическими свойствами. При трении их частиц между собой, о стенки трубопроводов и емкостей, а также о воздух возникают заряды статического электричества величиной до нескольких десятков киловольт. Для воспламенения же достаточно разряда с энергией 4-8 кВт. Применяют, в основном, два метода защиты от разрядов статического электричества: заземление токопроводящих элементов оборудования и ограничение скоростей перекачки (не более 10 м/с). Токсичностьнефтей и нефтепродуктов заключается в том, что их пары оказывают отравляющее действие на организм человека. При этом наблюдается повышенная заболеваемость органов дыхания, функциональные изменения со стороны нервной системы, изменение кровяного давления и замедление пульса. Предотвращение отравлений персонала обеспечивается усиленной вентиляцией производственных помещений, а также применением изолирующих или фильтрующих противогазов при работе в опасной для здоровья атмосфере.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.

|