|

|

Определение нормативной продолжительности строительстваМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (ФГБОУ ВПО "МГСУ") Национальный исследовательский университет

Институт строительства и архитектуры (ИСА)

Кафедра: Технологии и организации строительного производства (ТОСП)

Практическая работа № 2 по дисциплине: «Основы нормативной базы в строительстве»

Тема: Здание клуба с кинозалом.

Вариант № 53

Выполнили: Пачулия Л. Р.

Факультет/группа: Маг. ПГС 1-6

Преподаватель: Синенко С.А.

г. Москва, 2016 г. Содержание 1. Содержание..........................................................................................................2 2. Ответы на контрольные вопросы.......................................................................3 3. Сведения об объекте...........................................................................................8 4. Прием интерполяции и экстраполяции в календарном планировании........10 5. Определение нормативной продолжительности строительства...................12 6. Разработка календарных планов......................................................................13 7.Оформление полученных результатов.............................................................15 8. Список использованной литературы...............................................................16

2. Ответы на контрольные вопросы

1) Виды календарных планов. 1. Назначение и виды календарных планов (КП) Презентация Выполнил(а): преподаватель специальных дисциплин Око Елена Викторовна 2. Введение Календарные планы (КП) являются основой проектно- технологической и производственно-технологической документации. При разработке календарных планов технологические процессы (работы) увязываются во времени и пространстве, определяется система поставки и расходования ресурсов, т.е. разрабатываются варианты методов организации работ и выбираются наиболее отвечающие конкурентным условиям. 3. Календарный план – это такой проектно-технологический документ, который определяет последовательность, интенсивность и продолжительность производства работ, их взаимоувязку, а также потребность (с распределением во времени) в материальных, технических, трудовых, финансовых и других ресурсах, используемых в строительстве. 4. Виды календарных планов (КП) Наиболее распространены изобразительные (графические) модели календарных планов: линейные графики, циклограммы, сетевые графики. Табличные формы (матрицы) распространены гораздо меньше. 5. Линейные графики 6. Циклограммы 7. Сетевые графики 8. Виды календарных планов В зависимости от стадии проектирования различают календарные планы: - строительства комплексов зданий и сооружений или комплексные укрупненные сетевые графики (КУСГ); - строительства отдельных объектов (КП); - отдельных строительных процессов в составе технологических карт (ТК); - часовые графики при монтаже конструкций с транспортных средств и разработке карт трудовых процессов (КТП). 9. Исходными материалами для составления календарного плана служат: - рабочие чертежи здания или сооружения; - сводная смета; - проект организации строительства; - сведения о сроках и порядке поставок конструкций, материалов, оборудования, о типах и количестве намечаемых к использованию машин и механизмов, о рабочих кадрах по основным профессиям; 10. Порядок разработки календарного плана производства работ по объекту - определяют номенклатуру работ; - по рабочим чертежам подсчитывают объемы работ; - устанавливают для каждого вида работ методы их выполнения и производят выбор необходимых машин и механизмов; - рассчитывают трудоемкость работ в человеко-днях и машиносменах; назначают сменность работ; - устанавливают технологическую последовательность выполнения каждого вида работ и определяют их продолжительность; - рассчитывают состав звеньев и бригад; - составляют график выполнения работ. 11. Перечень работ заполняется в технологической последовательности выполнения с группировкой по видам и периодам работ. При группировке необходимо придерживаться определенных правил: 1. Следует по возможности объединять, укрупнять работы, чтобы график был лаконичным и удобным для чтения. 2. Укрупнение работ имеет предел в виде двух ограничений: нельзя объединять работы, которые выполняются разными бригадами или звеньями. Также укрупнение работ в графике ограничено технологическими факторами: последовательностью процессов и организационными – распределением работ по исполнителям. 12. Объемы работ - определяют по РД и сметам - объемы работ следует выдерживать в единицах, принятых в укрупненных нормах (РЭСН) или ЕНиР 13. Наименование работ Объем работ Затраты труда, чел.- дн Требуемые машины Продолжительность работы, дн Число смен Численность рабочих в смену Состав бригад ы График работ (дни, месяцы) единиц а измерения Количество наименование число маш.- смен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Календарный план производства работ по объекту (виду работ) 14. На основе календарного графика производства работ должны быть построены: - график ежедневной потребности в трудовых ресурсах (по профессиям в целом); - график ежедневной потребности в основных строительных машинах и механизмах (по типоразмерам); - график ежедневной потребности в изделиях, конструкциях и полуфабрикатах. 15. Видео “Работа в календарном плане” 16. Календарный план на нулевой цикл строительства

2) Методы и приемы календарного планирования. В настоящее время существует несколько методов календарного планирования. Различия между этими методами зависят от того, какой вид производства и каким способом решается сама задача календарного планирования. Методы календарного планирования производства: ленточные графики Ганта, цикловые графики, объемно-календарные графики, метод сетевого планирования производства.

3) Основные задачи календарного планирования. Основная задача календарного планирования состоит в составлении таких расписании выполнения работ, которые удовлетворяют всем ограничениям, отражающим в технологических моделях строительства объектов взаимоувязку, сроки интенсивности ведения работ, а также рациональный порядок использования ресурсов. Цели, которые стоят перед разработчиками календарного плана: Выявление продолжительности работ Определение сроков отдельных этапов строительства, а также конкретных видов работ Определение видов работ и размеров вложений на отдельных этапах работ Определение количества работников и используемой спецтехники, а также времени их эксплуатации

4) Последовательность формирования календарного планавозведения строительного объекта. Составление календарного плана осуществляется в определенной последовательности: Ø детально изучаются проектные материалы с назначением методов возведения объекта строительства и выбором основных строительных механизмов; Ø подсчитываются объемы работ с определением нормативной трудоемкости для выполнения работ по установленной номенклатуре, число машино-смен и состав рабочих бригад; Ø устанавливаются номенклатуры этапов и комплексов строительно-монтажных работ, подлежащих включению в календарный план; Ø определяется сменность работ, строительных машин, рассчитывается состав комплексных бригад, вычисляется продолжительность выполнения отдельных работ и суммарная продолжительность всех работ на объекте. Исходными материалами для составления календарного плана служат:

Исходными данными для разработки КП являются:

5) Методы решения задач календарного планирования. Решение задач календарного планирования на основе таких технологических моделей, которые учитывают потребность работ в конкретных ресурсах, одновременно позволяет наиболее эффективно распределить эти ресурсы на отдельных объектах, а также по строительной организации в целом. Однако на крупных стройках для получения наилучшего, т.е. оптимального, или хотя бы близкого к нему рационального результата, как правило, необходимо использование математических методов и вычислительной техники. В более простых случаях нередко удается получить достаточно хорошее решение вручную.

6) Нормативные документы, необходимые для решения задач календарного планирования. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I, Часть II. ЕНиР, ФЕР, МДС, ГЭСН.

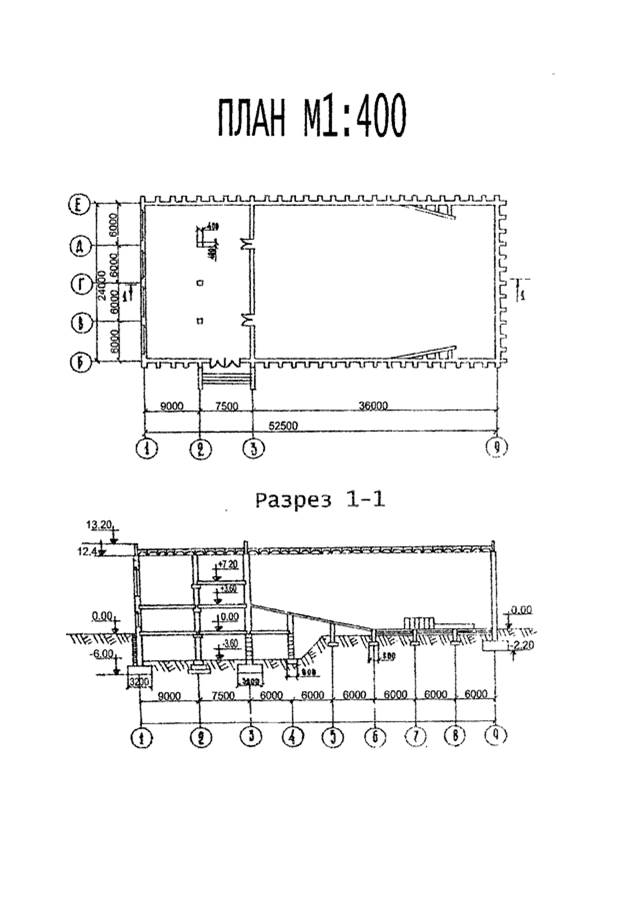

Сведения об объекте Проектируемый объект: здание клуба с кинозалом. В качестве исходных данных по объекту используются: · Рабочие чертежи, в составе: план I-го этажа, разрез I-I.

4. Прием интерполяции и экстраполяции в календарном планировании Продолжительность строительства объектов, мощность (или другой показатель) которых отличается от приведенных в Нормах и находится в интервале между ними, определяется интерполяцией, а за пределами максимальных или минимальных значений норм - экстраполяцией. При наличии двух и более показателей, характеризующих объект, интерполяция и экстраполяция производятся исходя из основного показателя объекта по выпуску продукции (оказанию услуг). При экстраполяции мощность (или другой показатель) не должна быть больше удвоенной максимальной или меньше половины минимальной мощности, указанной в Нормах. Методом экстраполяции расчет производится исходя из того, что на каждый процент изменения мощности, указанной в Нормах, продолжительность строительства объекта изменяется на 0,3%. Для определения продолжительности строительства экстраполяцией необходимо пользоваться следующей формулой:

Расчет показателей на основе статистической оценки продолжительностей строительства объектов. Последовательность установления показателей включает: · сбор и анализ статистической информации о продолжительности строительства объектов и их отдельных периодов; · образование вариационного ряда и определение параметров эмпирического распределения статистики - частота, математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение с построением соответствующих гистограмм; · представление вариационного ряда в виде кривой нормального распределения, которая строится по формуле.

Определение нормативной продолжительности строительства Нормативная продолжительность возведения объекта определяется по действующим нормам («Региональные нормы продолжительности строительства зданий и сооружений в городе Москва 2007г.», СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»). При этом зачастую применяются поправочные коэффициенты. Действующая в настоящее время конкурсная система заключения договоров строительного подряда ("тендер") побуждает подрядчиков изыскивать пути сокращения продолжительности возведения объектов. Расчетная продолжительность строительства определяется на основании расчета параметров модели возведения объекта - графика производства работ. Срок строительства включает время от начала подготовительного периода (в составе которого нормы предусматривают только внутриплощадочные работы) до сдачи объекта в эксплуатацию. Действенным средством сокращения продолжительности является совмещение проектных и строительных работ, реализуемое путем создания проектно-строительных организаций. S = 8148,93 м2

1,9 % * 0.8 = 0,6 %

6. Разработка календарных планов

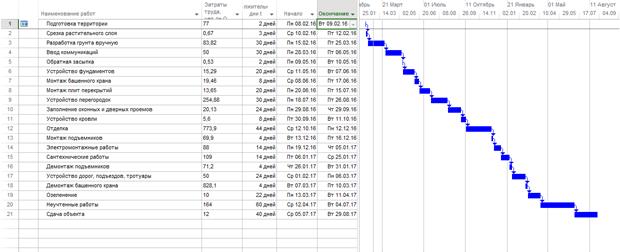

Стратегический календарный план производства работ.

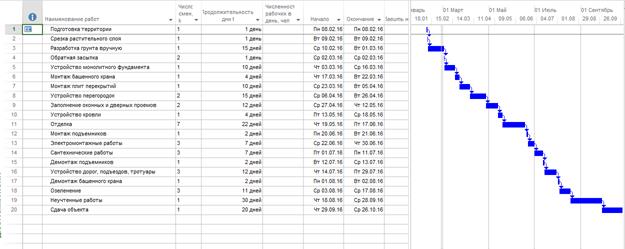

Текущий календарный план производства работ.

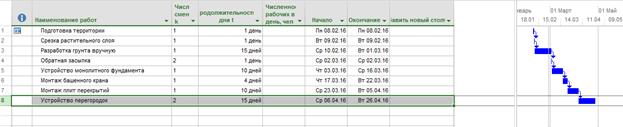

Операционный календарный план производства работ.

Оформление полученных результатов 1. Стратегический календарный план: · полный список строительства здания составляет десять месяцев. 2. Текущий календарный план с установленным списком работ: · смотри рисунок два. 3. Оперативный календарный план: · смотри рисунок три.

Список использованной литературы 1. Гультяев А.К. Microsoft office project professional 2007. Управление проектами: практическое пособие. – Спб.: Корона – Век, 2008. – 480с. 2. Котов А.А., Морозова Т.Ф. Проектирование расписаний проектных, строительных и специальных работ с помощью системы TIME LINE. СПб ГИПК, 1992.-28с. 3. Программный комплекс "ГЕКТОР: Проектировщик-строитель. Программа «Гектор: Календарный план строительства объектов». Инструкция пользователя. НТЦ «Гектор». Москва 2010. – 31с. 4. Автоматизированные информационные технологии в экономике/ Под ред. И.Т. Трубилина. — М.: Финансы и статистика, 2008. 5. Матвеев А.А., Новиков Д.А., Цветков А.В., «Модели и методы управления портфелями проектов», ЗАО «ПМСОФТ», 2005. 6. Шанченко, Н. И. Информационный менеджмент: учебное пособие для студентов специальности «Прикладная информатика (в экономике)». – Ульяновск: УлГТУ, 2006. 7. Стратегическое планирование для управления проектами с использованием модели зрелости. - ДМК Пресс (серия «Управление проектами»), 2003. 8. Задачи распределения ресурсов в управлении проектами/П.С. Баркалов, И.В. Буркова, А.В. Глаголев, В.Н. Колпачев. Москва: ИПУ РАН, 2002. - 65 с.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.

|