|

|

Широкозахватная дождевальная техника ( среднеструйные дождевальные машины)Самоходная многоопорная автоматизированная дождевальная машина ДМУ «Фрегат» предназначена для полива в движении по кругу (по ходу часовой стрелки) всех сельскохозяйственных культур, за исключением садов и виноградников. Вода в машину забирается из гидрантов закрытой оросительной сети или из скважины с водоподачей стационарными или передвижными насосными станциями. Расстояния между гидрантами - во-довыпусками на полевых трубопроводах должны быть равными двойной длине дождевального крыла машины. Оросительная вода должна поступать в машину чистой. Размер взвешенных частиц в воде не должен превышать 0,5 мм, а твердый осадок - 5 г/л. В противном случае воду пропускают через фильтр, устанавливаемый рядом с неподвижной опорой. «Фрегат» представляет собой многоопорный колесный трубопровод, установленный на А - образных колесных опорах - тележках велосипедного типа. Машина выпускается в двух исполнениях: 1. «Фрегат-1» (марки ДМУ-А.) - с трубопроводом диаметром 152,4 мм с гибкими вставками для работы на полях со сложным рельефом; 2. «Фрегат-2» (марки ДМУ-Б.), - с трубопроводом диаметром 177,8 и 152,4 мм, в трубопроводе нет гибких вставок. Машина «Фрегат» имеет 17 модификаций по длине, 21 - по поставкам и 48 - по расходам воды. Жесткость соединений трубопровода обеспечивается системой растяжек. Равномерное распределение оросительной воды по полю вдоль трубопровода осуществляется различными конструкциями дождевальных аппаратов, установленных на концах ферм-открылков. Длину фермы дождевальной машины и расход воды регулируют с учетом рельефа орошаемого поля, его размеров и конфигурации. Дождевальная машина состоит из неподвижной центральной опоры с поворотным колесом, водопроводящего трубопровода, несущих конструкций и ходовой части, дождевальных аппаратов и автоматических устройств системы управления и защиты. В процессе работы машина, двигаясь вокруг неподвижной центральной опоры, производит полив по всей длине трубопровода. Источником энергии для работы гидроприводов самоходных тележек, а также дождевальных аппаратов, служит давление воды, подаваемой в машину. Гидропривод действует следующим "образом. Отбираемая из трубопровода вода через фильтр под •давлением поступает в дроссельный клапан и далее по шлангу через клапан-распределитель - в гидроцилиндр. Последний под давлением поднимается и тянет за собой силовой рычаг, который, поворачиваясь вокруг оси, передает усилия на толкатели, а те в свою очередь - на почвозацепы колес и приводят их в движение. Скорость движения дождевальной машины, а, следовательно, и поливная норма, устанавливаются вручную путем поворота рукоятки клапана-дозатора, регулирующего расход воды в гидроцилиндре концевой тележки (скорость движения остальных самоходных тележек автоматически регулируется в соответствии со скоростью концевой тележки). Автоматическая остановка машины «Фрегат» при авариях производится специальным устройством, находящимся на последней тележке: Принудительная остановка машины выполняется оператором путем размыкания ртутного выключателя на неподвижной опоре. Машину можно использовать на орошаемом севообороте на одной или нескольких позициях. Транспортировку машины с позиции на позицию осуществляют трактором. Перед буксировкой машины колеса на всех ее тележках поворачивают на 90°, а рычаги толкателей приподнимают и закрепляют на рамах.

Дождевальная машина «Волжанка» предназначен для орошения дождеванием овоще-бахчевых, кормовых, зерновых культур и ягодников высотой не более 1,5 м, а также лугов и пастбищ на участках с уклоном не более 0,02. Работает от гидрантов напорных трубопроводов закрытой оросительной сети или от поверхностных распределительных быстроразборных трубопроводов с подачей воды от передвижных насосных станций.

Представляет собой самопередвижной многоопорный трубопровод позиционного действия. Включает два крыла со среднеструйными дождевальными аппаратами, каждое из которых состоит из секций-труб и приводной тележки, установленной посредине крыла. На одном конце крыло имеет присоединительное устройство с колонкой для соединения с гидрантом питающей сети, на другом — заглушку.

Секция представляет собой алюминиевую трубу, посредине которой установлено металлическое колесо, а на корпусе присоединительного фланпа — среднеструйный дождевальный аппарат кругового действия и автоматический сливной клапан.

На сварной раме приводной тележки смонтированы два ведущих колеса, конечная передача, реверсивный редуктор, одноцилиндровый двухтактный бензиновый двигатель от мотопилы «Дружба», инструментальный ящик и кожух. Секции соединены фланцами и образуют трубопровод, который одновременно является водопроводящим поясом машины и осью опорных колес. Трубопровод приводится во вращение и передвигается приводной тележкой.

Для работы крылья располагают по обе стороны оросительного трубопровода. Перед сменой позиций автоматические сливные клапаны освобождают трубопровод от воды. При открытии гидранта, когда в трубопровод под давлением начинает поступать вода, клапаны автоматически закрываются и в работу вступают дождевальные аппараты. При смене позиций имеющиеся механизмы самоустановки постоянно удерживают дождевальные аппараты в вертикальном положении, обеспечивая для них нормальное рабочее положение.

По заказу потребителя дождеватель поставляют с крыльями длиной 150, 200, 250, 300, 350 и 400 мм. В комплект поставки входят 50 запорных устройств для присоединения к закрытой оросительной сети и два гидроподкормщика. Эти изделия поставляют за отдельную плату.

Рекомендуется для всех зон орошаемого земледелия.

Таблица 4.1

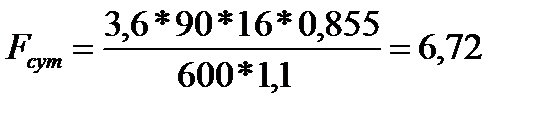

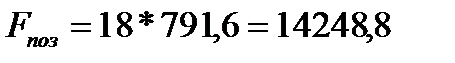

Исходные данные 4.1.1 Полив дождевальной машиной «Фрегат» «Фрегат» - самоходная среднеструйная дождевальная машина кругового действия, работающая в движении. Суточная производительность полива определяют по формуле Площадь полива с одной позиции равна:

Fпоз= π*l2 (4.1.1) Fпоз=3,14*571,92=1026998,6 га

где l - длина машины, м Сезонная производительность машины Fсез равна Fпоз при условии использования каждой машины на одной позиции. Среднюю интенсивность дождя для этого типа машин берут по их технической характеристике. В зависимости от размеров и конфигурации участка, длина машины изменяется, и выбирают модификацию, которая наилучшим образом вписывается в заданные границы. В благоприятных условиях рекомендуется принимать наибольшую длину дождевального крыла.

где Fcym - суточная площадь полива, га; Qм - расход машины, л/с; t - продолжительность полива в течение сугок, ч (принимают не менее 16 часов). m - поливная норма, м3/га; Ксут - суточный коэффициент использования рабочего времени машины; Ки - коэффициент, учитывающий потери воды на испарение при дождевании (Ки = 1,1... 1,2). Среднюю интенсивность дождя определяем по формуле:

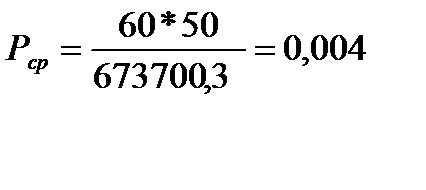

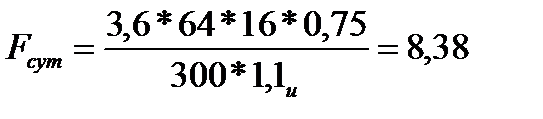

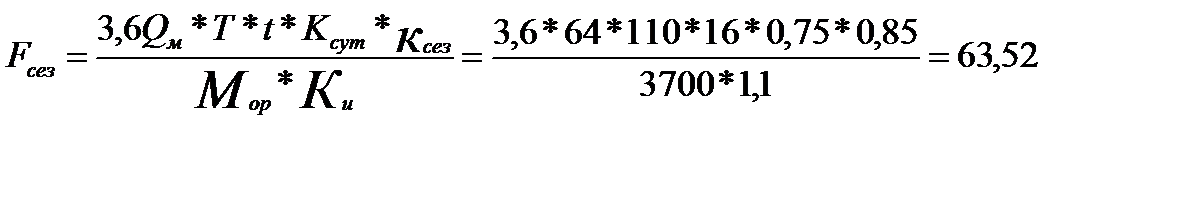

Fсез=Fпоз где Рср - средняя интенсивность дождя, мм/мин; QM - расход воды, подаваемый дождевальной машиной, л/с; Fm3 - площадь увлажнения при поливе на одной позиции, м2. 4.1.2 Полив дождевальными машинами «Волжанка» Это широкозахватные среднеструйные дождевальные машины позиционного действия.

где Fcym - суточная площадь полива, га; Fсез-предельная допустимая сезонная нагрузка на дождевальную машину, га; Qм - расход машины, л/с; t - продолжительность полива в течение суток, ч (принимают не менее 16 часов). Т- продолжительность полива (100-120 сут); m - поливная норма, м3/га; Ксут - суточный коэффициент использования рабочего времени машины; Ки - коэффициент, учитывающий потери воды на испарение при дождевании (Ки = 1,1... 1,2).

Среднюю интенсивность дождя определяем по формуле:

где Рср - средняя интенсивность дождя, мм/мин; QM - расход воды, подаваемый дождевальной машиной, л/с; Fm3 - площадь увлажнения при поливе на одной позиции, м2.

5. Водосборно-сбросная сеть Водосборно-сбросную сеть каналов предусматриваем для организованного сбора и отвода с территории оросительной системы: - поверхностного стока (ливневых и талых вод); - воды из распределителей и оросителей при технологических сбросах, их опорожнении и при авариях. Водосборно-сбросную сеть проектируем, исходя из обеспечения своевременного отвода воды из сети и с территории, она должна иметь минимальную протяженность и число сооружений. Сбросные каналы располагаем по границам полей севооборотов. Их проектируют в выемке, глубиной 1-2 метра и совмещают обычно с кюветами дорог. Сбросные воды отводятся за пределы орошаемого участка, при этом максимально используются естественные понижения, лощины, балки. На закрытой оросительной сети сбросная сеть представлена опоражнивающими колодцами, расположенными в низких местах трубопроводов. Для промывки трубопроводов следует предусматривать концевые сбросные каналы, расход которых составляет 0,25-0,5 расхода воды в оросительном трубопроводе, на концевом участке скорости должны быть достаточны для удаления наносов в трубопроводе. Для обеспечения слива воды из сбросных трубопроводов водосборно-сбросную сеть проектируем с уклоном не менее 0,005. 6. Дороги и лесополосы на орошаемых землях Основная особенность сельскохозяйственных автомобильных дорог состоит в том, что они обслуживают транспортные связи в самом процессе сельскохозяйственного производства, неразрывно связаны с землей как средством производства. Сельскохозяйственные дороги на мелиоративных системах подразделяют на следующие группы: 1. Межхозяйственные; 2. Внутрихозяйственные; 3. Полевые; 4. Эксплуатационные. Ширину земляного полотна межхозяйственных дорог принимаем равной -12 м, внутрихозяйственных - 6-8 м, полевых -5-6 м, эксплуатационных -5 м. Ширина полосы движения межхозяйственных дорог равна 7 м, внутрихозяйственных -6 м, полевых и эксплуатационных - 3 м. Ширина обочины межхозяйственных дорог равна 1,5-2,5 м, внутрихозяйственных - 1,5-1,75 м, полевых и эксплуатационных - 1,0 м. Внутрихозяйственные и эксплуатационные дороги строят "постоянными, а полевые, в зависимости от перевозок, постоянными или временными. Отвод поверхностных вод от земполотна предусматриваем: а) от насыпей и полунасыпей - канавами или резервами; б) от откосов выемок и полувыемок - нагорными канавами. Дороги на полях севооборотов проектируем вдоль внутрихозяйственных распределителей или вдоль водосбросной сети. Полевые дороги обычно размещают в нижней части поля севооборота. В этом случае кюветы этих дорог могут одновременно служить полевыми водосбросами, а для временных оросителей нет необходимости закладывать трубы под дорогами. На севооборотных участках с закрытой оросительной сетью дороги проектируют на каждом поле севооборота- При орошении поля дождевальной машиной «Фрегат» дорогу целесообразно проектировать в центре поля. В орошаемых районах создают следующие группы защитных насаждений: а) по границам землепользования хозяйств; б)по границам орошаемых участков; в) по границам внутри полей севооборотов; г) вдоль магистральных каналов и их ветвей; д) вдоль постоянных распределительных каналов (межхо- е) в местах сброса воды, вдоль концевых и запасных сбросов ж) вокруг прудов и водоемов. По границам орошаемых земель следует создавать полосы шириной 15-20 м из четырех - пяти рядов. Полосы внутри орошаемых площадей должны создаваться ажурной или продуваемой конструкции. Вдоль магистральных и межхозяйственных каналов создаем 3-4 рядные полосы, вдоль хозяйственных распределительных - 2-3 рядные, вдоль участковых и сбросных 1-2 рядные и по границам полей севооборотов 2-3 рядные. Расстояние между рядами принимают в пределах 2,5-3 м.. Около водохранилищ лесные полосы проектируем шириной 10-20 м. После размещения на плане орошаемого участка оросительной, водосборно-сбросной и дорожной сети, лесополос производим определение площади отчуждения под все элементы сети, орошаемой площади нетто и коэффициента земельного использования. Коэффициент земельного использования определяют как отношение орошаемых площадей нетто и брутто: КЗИ = где Fнт- орошаемая площадь нетто, га; Fбр- орошаемая площадь брутто, га;

Fнт=Fбр-Fотч (6.2)

где Fотч- площадь отчуждения, га (под каналами, дорогами, лесополосами) определяют как произведение ширины полосы отвода под любой элемент оросительной сети на ее длину. Результаты вычислений вносят в таблицу. Таблица 6.2 Ведомость использования земельного фонда

7. Сооружения на закрытой оросительной сети Арматура на закрытой оросительной сети Для управления движением воды в закрытой оросительной сети и обеспечения нормальной ее работы применяем различную водопроводную арматуру: предохранительную, регулирующую, запорную и аэрационную. Задвижки служат для частичного или полного перекрытия трубопровода и для регулирования напора в них. Их устанавливаем в узлах вододеления и на водовыпусках. Задвижки устанавливаются в колодцах.

Обратные клапаны используются в насосных установках для предотвращения возникновения обратного потока жидкости при заполнении насоса водой перед пуском, для предохранения насоса от попадания в него крупных твердых тел и на трубопроводах для смягчения гидравлических ударов. На напорных трубопроводах обратные клапаны устанавливаем около насосных станций для предохранения их от затопления (при разрушении обратных клапанов, установленных в насосной станции у насосов). Применяем обратные клапаны как отсекающую арматуру при расчленении длинных трубопроводов на отдельные участки, а также на трубопроводах в местах разрыва сплошности потока для впуска и защемления воздуха. Обратный клапан должен устанавливаться между напорным патрубком насоса и задвижкой. Вантузы - это клапаны для автоматического удаления воздуха, скапливающегося в магистральном и распределительных трубопроводах в процессе его работы под давлением, а также для впуска в них небольших объемов воздуха. Устанавливаем вантузы в повышенных точках трубопроводов (на переломах профиля), где скапливается воздух и образуются воздушные пробки, в концевых частях трубопроводов. Предохранительные клапаны применяем для защиты от повышения давления. Они снижают или устраняют действие гидравлического удара вследствие отвода части воды из водовода в атмосферу. Они устанавливаются в местах, где существует опасность возникновения гидравлических ударов: в насосных станциях или камерах -- около здания станции; в тупиках сети; перед водоразборными гидрантами. Гидранты - водовыпуски предназначены для подачи воды из стационарных трубопроводов к дождевальным машинам, установкам или разборным переносным трубопроводам. Устанавливают их в основном на полевых трубопроводах. Расстояние между ними зависит от применяемой для полива дождевальной техники и поливных устройств. Подземные гидранты монтируем в колодцах, расположенных ниже поверхности земли. Перед началом полива их раскапывают, а по окончании - закапывают. Если необходимо подать воду из закрытых стационарных трубопроводов в открытую сеть (комбинированные оросительные системы), гидранты - водовыпуски устраивают с колодцами. В этих колодцах происходит гашение энергии потока, а затем вода поступает в открытые оросители.

Чтобы не происходило разрушения оросительных трубопроводов в период морозов, воду из них на зимний период сбрасывают. Сбрасывать воду из трубопроводов приходится также при ремонте и промывке трубопроводов между поливами. Сбрасывание воды осуществляется через опоражнивающие водовыпуски, устанавливаемые в пониженных точках профиля трубопровода или на отдельных (ремонтных) его участках. При самотечном опорожнении трубопроводов устраивается колодец с задвижкой и укладывается отводящий в коллекторную сеть или местное понижение трубопровод. При опорожнении трубопроводов с откачкой наиболее удобным и надежным в эксплуатации является двухкамерный водовыпуск с сухой и мокрой камерами, где в сухой камере располагается задвижка, а из мокрой осуществляется откачка воды. Для регулирования распределения воды между отдельными участками стационарной закрытой оросительной сети устраиваем распределительные колодцы. Они устанавливаются, как правило, в местах ответвления трубопроводов младшего порядка от трубопроводов старшего порядка. В распределительных колодцах размещается водопроводная арматура (задвижки, вантузы, обратные предохранительные клапаны, водовыпуски, гидранты и ДР-)- Распределительные колодцы рекомендуется устраивать из сборного железобетона. При обосновании допускается устройство колодцев и из местных материалов. В случае расположения грунтовых вод выше дна колодца, следует предусматривать гидроизоляцию дна и стен колодца на 0,5 м выше уровня грунтовых вод. Размеры и форму распределительного колодца устанавливаем из условий размещения в нем арматуры и производства монтажных и ремонтных работ.

8. Гидравлический расчет оросительной сети. 8.1. Трубы для устройства закрытых оросительных сетей При выборе материала труб для устройства закрытых оросительных сетей, подающих воду на севооборотные участки, необходимо руководствоваться указаниями СНиП П-31-74 «Водоснабжение, наружные сети и сооружения. Нормы проектирования». М, 1976. Согласно указаниям этих СНиП, для устройства закрытых оросительных сетей можно применять: 1. Асбестоцементные напорные трубы, изготавливаемые по ГОСТ 539-73 на максимальное давление 0,9 и 1,2 МПа; 2. Железобетонные напорные трубы, по ГОСТ 12586-74 и по ГОСТ 16593-71 на максимальное давление 1,8 МПа; 3. Железобетонные напорные трубы со стальным сердечником, изготавливаемые по ТУ 33-6-79 на максимальное давление 1,5 МПа; 4. Трубы напорные чугунные, изготавливаемые по ГОСТ 9583-75 на максимальное давление до 1,5 МПа; 5. Трубы стальные электросварные, изготавливаемые по ГОСТ 10704-76 на максимальное давление до 2,4 МПа; 6. Трубы напорные из полиэтилена, изготавливаемые на максимальное давление до 1,0 МПа.

В курсовом пректе приняты трубы стальные электросварные больших диаметров, прямошовные (ГОСТ 10704-76) и трубы стальные бесшовные (ГОСТ 8731-74)

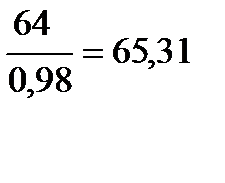

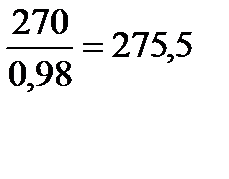

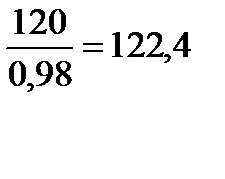

8.2. Определение расчетных расходов воды закрытой оросительной сети Согласно указаниям СНиП П-52-74 «Сооружения мелиоративных систем. Нормы проектирования» расчетный расход оросительной сети при дождевании определяется в соответствии с графиком полива. Расчетные расходы воды определяются по участкам на случай, когда максимально возможное количество одновременно действующих дождевальных машин работает на самых удаленных позициях от насосной станции. Расходы полевых и распределительных трубопроводов в пределах каждого севооборотного участка принимаются равными сумме расходов всех одновременно работающих на каждом трубопроводе дождевальных машин или установок. Исходя из этого определения, можно записать: 2. Расчетный расход полевого трубопровода, на котором установлены дождевальные машины, будет равен: — при закрытой оросительной сети: Qнmnm=Qм*n (8.2) Qнmволж= 64*1=64 Qнmфр= 90*3=270 Qнmдн= 120*1=120

Qбрnm= Qбрволж=

Qбрфр= Qбрдн=

где Qmnm и (fpm, - расчетные расходы соответственно нетго и брутто полевого трубопровода, л/с; n - число дождевальных машин, установленных на полевом трубопроводе, шт.; η- коэффициент полезного действия трубопровода, = 0,98...0,99 3. Расчетный расход в голове распределительного трубопро- Qбррm=∑Qбрnm*n (8.2.2)

Qбррm= Qнтрm-1= 275,5 Qнтрm-2=497,8

Qбррm=

Qбррm=

где Qнmpm и Qбррm- расчетные расходы соответственно нетто и брутто распредели тельного трубопровода, л/с; n0 - количество полевых трубопроводов, получающих воду от рассчитываемого распределительного трубопровода, шт. 4. Расчетный расход насосной станции определяется по за- Qнmнс=∑Qбррm=∑Qбррm n1 =789,1 л/с (8.2.4) где Qнmнс - расчетный расход нетто насосной станции, л/с; ∑Qбррm - суммарный расход брутто распределительных трубопроводов, получающих воду от насосной станции, л/с; n1 - количество распределительных трубопроводов, работающих от насосной станции, шт. 8.3. Гидравлический расчет закрытой оросительной сети Гидравлический расчет закрытой оросительной сети проводим с целью определения диаметров труб. При этом определяется скорость движения воды и потери напора в трубах. Диаметр трубопровода, в зависимости от протекающего через него расхода, можно рассчитать по формуле:

D=

где D - диаметр трубопровода, мм; Q - расчетный расход для данного участка трубопровода, м3/с; V- скорость движения воды в трубопроводе, м/с. Полученный диаметр труб уточняется по ГОСТ и округляется до стандартного. По расчетному расходу трубопровода и его уточненному диаметру определяется фактическая скорость движения воды в трубопроводе:

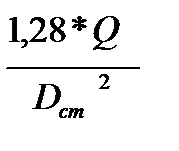

V= где V - фактическая скорость движения воды в трубопроводе, м/с; Q - расход трубопровода, м3/с; Dcm - стандартный диаметр трубопровода, м. Минимальная допустимая скорость не должна допускать заиления труб наносами (если они содержатся в оросительной воде). Скорость в асбестоцементных трубах принимают равной 1-2, железобетонных, стальных - 1-3, но чаще 1,2- 1,5 м/с. Рекомендуемые скорости движения воды в магистральном трубопроводе - 1,5-3,0 м/с, в распределительном - 0,9-1,6 м/с. Потери напора по длине в трубах круглого сечения определяются по формуле Дарси-Вейсбаха:

hl= где l -длина расчетного участка трубопровода, м; hl - потери напора на преодоление гидравлических сопротивлений по длине трубы, м; λ-коэффициент сопротивления по длине (коэффициент гидравлического трения, коэффициент Дарси); d - диаметр трубопровода, м; V-скорость движения воды в трубопроводе, м/с. В практике проектирования пользуются таблицами Ф.А. Шевелева, с помощью которых по расходу и принятой скорости движения воды в трубах определяют диаметр трубы и потери напора на участке длиной 1000 м. Зная фактическую длину расчетного участка, определяют фактические путевые потери напора: h1=1000*i*l ,м (8.3.4) Местные потери составляют 5-10% от фактических путевых потерь напора: hм=(0,05…0,10) hдл, м Дополнительно учитывают местные потери напора в гидрантах подключения «Фрегата» - 10 м, «Днепра» - 10 м, «Волжанки» -8 м. Полные потери напора на расчетном участке составят: ∑h = hl + hм + hмг ,м (8.3.5) hмг - местные потери напора в гидрантах подключения, м Сложив полные потери напора по отдельным участкам расчетной трассы, получают суммарные (общие) потери напора в системе. Трасса трубопровода может быть принята за расчетную, если самый удаленный от насоса гидрант расположен на наиболее высокой отметке поверхности земли. Если окажется, что наиболее удаленный гидрант расположен не на самой высокой отметке, то необходимо рассматривать несколько вариантов трассы и выбрать выгоднейший. Результаты гидравлического расчета закрытой оросительной сети на орошаемом севооборотном участке рекомендуется сводить в таблицу

Гидравлический расчет закрытой оросительной сети

Глубина укладки в грунт труб стационарных трубопроводов зависит, в основном, от глубины промерзания грунта и обеспечения сохранности трубопроводов от механических повреждений. Если трубопровод закрытой оросительной сети не используется для проведения влагозарядковых поливов, т.е. в период с отрицательными температурами, нецелесообразно его укладывать ниже расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры. Исходя из условия необходимого предохранения закрытой оросительной сети от повреждения динамическими нагрузками с поверхности почвы, минимальную глубину от поверхности почвы до верха трубопровода обычно принимают 0,7-0,8 м. При этом необходимо опоражнивать все трубопроводы от воды до наступления периода с отрицательной температурой. 9. Проектирование продольных профилей и поперечных сечений по трассе трубопровода Основанием для составления продольного профиля служит запроектированная оросительная сеть на топографическом плане. Продольный профиль строим на листе миллиметровой бумаги в масштабах: горизонтальный 1:10000, вертикальный 1:100. В характерных точках показывают поперечное сечение траншеи. На продольном профиле показываем: линию поверхности земли, начиная от водоисточника (отметки выносят через 200 м с обязательным показом точек, отвечающим целым горизонталям); линию верха трубопровода; глубину заложения трубопроводов, считая от верха (принимают не более 2 м и не менее 0,7 м); трубопроводы, испытывающие воздействие наземного транспорта (укладывают на глубину не менее 1 м до верха трубы); линию низа трубопровода (дно траншеи). Укладку трубопровода ведут на грунт ненарушенной структуры, дно траншеи должно быть выровнено. Отметки на продольном профиле показывают через 200 м и в местах установки сооружений и смены диаметров труб. Продольный профиль напорного трубопровода должен следовать рельефу местности. По трассе не допускаются безуклонные участки, при уклоне 0,0005 длина участка должна быть не более 100 м. В низших точках перегиба трубопровода устраиваем сбросные колодцы, в высших - вантузы. В углах поворота и в тупиках ставят упоры. При построении продольного профиля трубопровода наносят все сооружения, в том числе и гидранты, из которых получают воду дождевальные машины. Профиль состоит из следующих частей: продольного профиля трассы трубопровода, располагаемого сверху, сеточной части продольного профиля с боковиком (приложение), располагаемой под продольным профилем и поперечников. В графу боковика сеточной части профиля «Гидравлические элементы» вписывают: материал и марку труб, расход, длину, диаметр, скорость. В графе «План трассы» приводим план трубопроводов с обозначением всех сооружений. Линейные размеры на продольных и поперечных профилях проставляют в метрах, с точностью до 2-х знаков после запятой. Продольные профили различных трубопроводов строим отдельно. Поперечное сечение изображаем в неискаженном масштабе, т.е. равным вертикальному масштабу продольного профиля и на свободном поле чертежа.

Библиографический список 1. Ерхов Н.С. Мелиорация земель / Н.С. Ерхов, Н.И. Ильин, B.C. Мисенев.- М.: Агропромиздат, 1991. 2. Механизация полива: Справочник / Б.Г. Штепа, В.Ф. Носенко и др.- М.: Агропромиздат, 1990. 3. Практикум по сельскохозяйственным гидротехническим мелиорациям Под ред. С.Ф. Аверьянова.- М.: Колос, 1970. 4. Практикум по сельскохозяйственным гидротехническим мелиорациям: учебное пособие / Под ред. Е.С. Маркова.- М.: Агропромиздат, 1986. 5.Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации /Под ред. Е.С. Маркова.- М.: Колос

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный аграрный университет»

Факультет природообустройства Кафедра мелиорации и рекультивации земель

Курсовая работа «Проектирование оросительной сети при поливе дождеванием»

Выполнил: ст-т 681 гр. Копыч Г.А. Проверил: Гейнрих М.П

Барнаул 2012

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2025 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.

|

(4.1.2)

(4.1.2)

(4.1.3)

(4.1.3)

(4.1.4)

(4.1.4)

(4.1.6)

(4.1.6) (6.1)

(6.1) (8.2.1)

(8.2.1)

(8.2.3)

(8.2.3)

(8.3.1)

(8.3.1)

(8.3.2)

(8.3.2)

(8.3.3)

(8.3.3)