|

|

Зная общую часть без проблем можно рассказать особенную, тут заложено всё то что есть в любой теме особенной части.Криминоло́гия («наука о преступлении», от лат. crimen — преступление и др.-греч. λογος — учение) — социолого-правовая наука, которая изучает преступность, личность преступника, причины и условия преступности, пути и средства ее предупреждения. Задачи криминологии: Функции криминологии: Основные актуальные проблемы криминологии: В криминологии выделяются общая (рассм. прест-ть, личность прест-ка, причины и условия преступности, а также изучается развитие самой криминологии; эти явления анализ-ся обобщенно) и особенная (дается криминол. хар-ка по видам преступлений, по содержанию преступных деяний или по особенностям контингента преступников) части.

Механизм индивидуального преступного поведения включает в себя несколько причин:

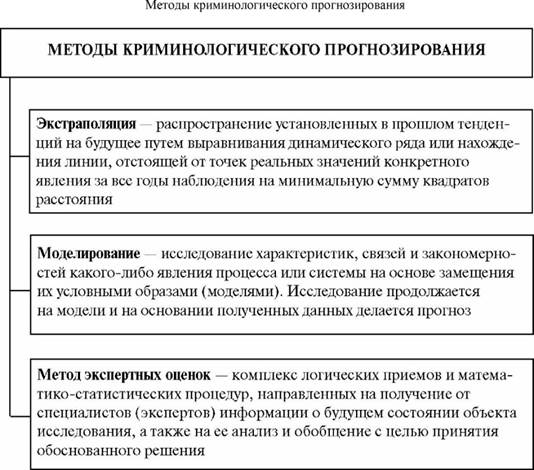

Все описанные элементы механизма преступного поведения имеют одну основу формирования. Ею являются потребности личности. Их неудовлетворение приводит к девиантному, и, как следствие, преступному поведению. Криминологи́ческое прогнози́рование — это предсказание будущего состояния преступности и связанных с ней явлений и факторов (криминологической обстановки), а также выявление основных тенденций их развития. По цели прогнозирования выделяется:

По задачам прогнозов выделяется оперативное (направленное на решение текущих задач), тактическое и стратегическое прогнозирование. По срокам выделяется краткосрочное (до 1 года), среднесрочное (1—5 лет), долгосрочное (5—10 лет) и дальнесрочное прогнозирование (10—15 лет). По масштабности выделяется локальное (на уровне ограниченной территории или отдельного ведомства), региональное и глобальное прогнозирование. По назначению выделяется общее (касающееся всех видов преступности и субъектов борьбы с ней), специальное (относящееся к отдельной разновидности преступности или отдельному органу) и индивидуальное (направленное на конкретный объект) прогнозирование. По сложности объекта предвидения выделяется сингулярное (однообъектное), мультиплетное (факторное), системное и метасистемное (относящееся к проектируемой системе) прогнозирование. По субъекту выделяется официальное (выполняемое субъектами, на которые возложена соответствующая служебная обязанность) и неофициальное прогнозирование. При осуществлении прогнозирования используются методы анализа документов, опроса, экспертных оценок, эксперимент и квазиэксперимент, экстраполяция, другие статистические методы, метод математического моделирования.

Планирование – мысленная деятельность человека, заключающаяся в мысленном конструировании основных этапов будущей деятельности. Криминологическое планирование – целенапр. процесс по выработке плана, в котором на основе целей и задач борьбы с прест-тью намечаются пути и средства их решения, нормативного, организационного, материального и методического обеспечения на определенный период. Планирование позволяет сделать свою деятельность эффективной, рациональной, системной, позволяет заранее предусмотреть опред. трудности либо избежать их. Криминол. планирование тесно связано и основывается на прогнозировании, данных о прест-ти, влияющих на нее процессах и сост. борьбы с нею. Криминол. планирование реализуется в форме планов. Планы детализируют по задачам, направлениям, функциям субъектов борьбы с прест-тью, организацию этой борьбы, предусм. конкр. мероприятия, порядок, последовательность, сроки исполнения, ответственных исполнителей. Виды планов: 1) по уровню и масштабу: – федеральный; – региональный; – локальный; – индивидуальный; 2) по направленности: – территориальное; – отраслевое; 3) по длительности планируемой деятельности: – текущее; – перспективное; 4) по срокам: – краткосрочное; – среднесрочное; – долгосрочное; 5) по предмету планирования: – охватывающее борьбу с преступностью в целом; – охватывающее борьбу с отдельными видами преступлений. Виктимология (лат. victima — жертва, лат. logos — учение) — учение о жертве преступления, наука о потерпевших, обладающих индивидуальной или групповой способностью стать жертвами преступного деяния. Виктимиза́ция (лат. victim — жертва) — процесс или конечный результат превращения в жертву преступного посягательства. Вопросы виктимизации преимущественно исследуются в виктимологии и криминологии. Во многих случаях, особенно при совершении преступлений в острой конфликтной ситуации, между преступником и потерпевшим существует тесное социально-психологическое взаимодействие и последний принимает самое активное участие в возникновении криминогенной ситуации. Такое взаимодействие особенно часто присутствует в насильственных преступлениях в семейно-бытовой сфере, сексуальных преступлениях и в некоторых других. Виктимность (от лат. victima — жертва) — склонность субъекта к поведению, повышающему шансы на совершение преступления в отношении него. Виктимность изучает межотраслевая дисциплина виктимология. Различают также «общественную виктимность.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2025 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.

|