|

|

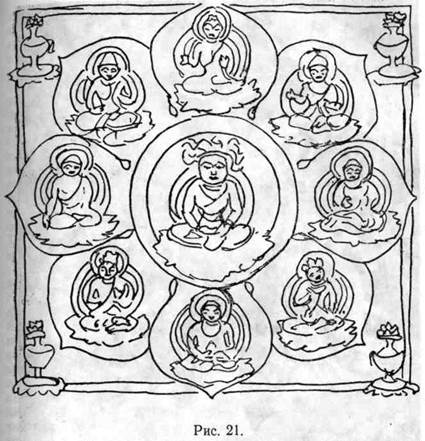

Что вызывает дивергенцию форм? 15 главаготовить похороны неверной женщины — похороны менее почетные, чем ждали бы женщину в случае, если бы на ее гробнице был высечен кочет, изображенный на гербе другой, пизанской, ветви ее семьи (Чист., VIII 79). И в той же песне созвездие Овен всеми своими четырьмя ногами усаживается на постель, принад-лежащую Солнцу (Чист., VIII 134). Быть может, этот небольшой очерк, посвященный всего лишь одному аспекту «Комедии», послужит своеобразной данью величию «падре Данте», как одновременно с благоговением и привязанностью называл поэта Бенедетто Кроче. Возможно, что представленный тут анализ образов «Комедии» поможет понять, почему ее нередко называют самым великим литературным произведением, когда-либо выходившим из-под пера человека. Родившийся в тот период истории Запада, когда причины и доводы стали зрительно воспринимаемыми объектами, а наблюдения за природой — объектами, воспринимаемыми разумом, Данте Алигьери сумел осуществить высший синтез человеческого опыта. ЛИТЕРАТУРА 1. De Sanctis, Francesco. Storia della letteratura italiana. Milan: Treves, 1925. ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА И АКСИОМА РЕАЛИЗМА* Вопросы, связанные с понятием обратной перспективы, кажутся мелкими и малоинтересными. Время от времени мы встречаемся с обратной перспективой в те периоды истории искусства, когда удушающее действие прямой перспективы было не столь заметно. Обратная перспектива — это изобразительная система, которой пользовались художники, не знавшие геометрии перспективы, навязанной западной живописи в XV веке, или не желающие больше подчиняться ее законам. Среди этих художников — Пикассо и некоторые другие крупные живописцы нашего столетия. В то же самое время обратная перспектива может служить исключительно полезным примером, раскрывающим два различных подхода к теоретическому обоснованию отклонений от проективного реализма, под которым я понимаю тип образа, воспроизводимого на хрусталике глаза вследствие оптической проекции. Один из этих подходов вызван предрассудком, порожден- * Этот очерк представляет собой переработанный вариант статьи «Inverted Perspective in Art: Display and Expression».—«Leonardo», 5. 1972. ным условностями западного искусства начиная со времени Ренессанса, другой, предлагаемый здесь подход ставит перед собой цель создать более адекватный психологический базис для объяснения таких изобразительных явлений, как «обратная перспектива». Отход от реализма Содержание предметно-изобразительного искусства составляет, по определению, мир природы. Это значит, что используемые художниками формы в какой-то степени берутся в ходе наблюдений над природой, ведь иначе изображения невозможно было бы распознать. Предрассудок, о котором я здесь веду речь, утверждает, что художники, какого бы они ни были происхождения, молодые или старые, современные или прошлых эпох, примитивные или изысканные, всегда отражали бы сходные оптические проекции, если бы их не сдерживали то одни, то другие ограничения. Если бы термин «наивный реализм» не забрали себе эпистемологи, он бы прекрасно подошел в качестве названия обсуждаемого здесь теоретического подхода. Этот подход я буду именовать «аксиомой реализма». На самом деле, конечно, лишь очень немногие исторические периоды и города давали художников, чьи картины подходили под стандарт оптической проекции. Однако до тех пор, пока отклонения от стандарта считались совместимыми с желанием приблизиться к нему, теоретики пытались объяснить их действием стилистических условностей. Идеализации классицизма лежат именно в этом диапазоне отклонений, между тем как маньеристские удлиненные образы на картинах Эль Греко вызывали достаточно шокирующее впечатление, и потому в обществе насаждались и поддерживались нелепые слухи, будто художник страдал астигматизмом. Это происходило несмотря на то, что не далее, как в 1914 году, психолог Дэвид Катц показал, что астигматизм приспосабливается к картине точно так же, как к изображаемой модели, и поэтому на полотне не может возникнуть никакой деформации [8]. И профессиональные врачи-патологи и любители предпринимали попытки спасти аксиому реализма, утверждая, что глаза Ван Гога больны глаукомой или катарактой, а разум поражен шизофренией. В своей книге «Вырождение» Макс Нордау в 1893 году объяснял технику импрессионизма, ссылаясь на открытие Шарко нистагма * глаз у «дегенератов» и частичной анестезии сетчатки глаз во время истерики [12, с. 51]. Преобладание * Нистагм — судорожное подергивание глазного яблока (Прим. перев.). золотого и коричневого цветов у позднего Рембрандта и необычной перспективы на полотнах Сезанна также относили на счет дефектов зрения. По мнению Тревор-Ропера утрата ряда деталей на картинах позднего Тициана и некоторых других художников объясняется пресбиопией** хрусталиков глаз [17]. Разумеется, в принципе нельзя отрицать влияния патологических изменений на стиль художника. Но, что особенно интересно, к подобного рода объяснениям часто прибегают в тех случаях, когда хотят поддержать мнение, согласно которому если бы эти художники не были физически или умственно ослаблены, то создавали бы реалистические картины. Те же тенденции проявляются в существующей гипотезе, что все темы и формальные приемы, которые в своих работах использовали художники, не наделенные особым талантом, найдены ими в процессе наблюдений над природой. Такая точка зрения наталкивается на трудности, когда ей приходится объяснять появление в орнаменте, а также в репрезентативном искусстве простых геометрических форм, потому что эти формы крайне редко встречаются в природе. Если, однако, продолжить поиски, то и там можно найти подходящие модели. Говорили, что своим появлением круглые формы обязаны солнцу и полной луне. Согласно Воррингеру [,19, с. 68], антрополог Карл фон Штайнен утверждал, что коренное население Бразилии в своих украшениях отдавало предпочтение треугольным формам, поскольку женщины аборигены носили треугольные набедренные повязки, а также что крестообразные формы появились из зрительного изображения летящих аистов. В последнее время гипотезы стали еще более изощренными, но стоящее за ними предубеждение осталось тем же. Например, Джеральд Остер считал, что элементарные симметричные формы в рисунках маленьких детей «по всей вероятности, частично» возникают из просфен, т. е. субъективных образов, порождаемых глазами в темноте [13]. А. Ригль в своих высказываниях о происхождении орнаментов несколько неопределенен. С одной стороны, он, видимо, разделяет традиционные убеждения, что геометрические формы получаются вследствие копирования природы и прежде всего из неорганической структуры кристаллов [15]. Однако некоторые его формулировки напоминают одну из средневековых точек зрения, согласно которой, говоря словами Фомы Аквинского, «искусство — это имитация природы в способе ее действий» [4, с. 52]. Ригль пишет: «Коль скоро основные темы изобразительных искусств рождаются в соревновании с природой, их негде больше взять, кроме как у самой природы... Как только человеком овла- ** Пресбиопия — старческая дальнозоркость. (Прим. перев.). девает желание нечто создать из неживой материи в целях украшения или как полезную вещь, для него естественно воспользоваться теми же законами, какими пользуется природа, когда желает придать неживой материи ту или иную форму, а именно законами кристаллизации. Симметрия основной формы, ограниченная плоскими поверхностями, сходящимися под разными углами, и, наконец, неподвижность, существование в состоянии покоя являются естественными условиями, заданными с самого начала для любого изделия, сделанного из неорганического вещества... Только в акте создания объекта из неорганической материи человек оказывается равным самой природе, и при этом он исходит из чисто внутренних стимулов и побуждений, не обращаясь к внешним образцам». [15, сс. 75—76]. Требования материала С определенной степенью психологической конкретности внутреннюю потребность создавать элементарные основные формы можно описать, сказав, что восприятие представляет собой поиск простейших форм и навязывание «сенсорных категорий» изначально данному сырому материалу [1]. Вполне вероятно, что образование таких перцептуальных элементов было стимулировано и далее поддерживалось редкими наблюдениями над простейшими геометрическими формами в природе. И все же этот творческий импульс нельзя сводить к одному лишь стремлению копировать природу; понять его можно, только придя к пониманию, что восприятие — это не пассивная регистрация, а осмысление, которое может произойти, лишь когда имеется представление об определимых формах. По этой причине искусство, так же, как и наука, начинается не с попыток точного воспроизведения природы, а с очень общих абстрактных принципов. Эти принципы в различных видах искусств могут воплощаться в элементарных формах. Одной из характерных особенностей искусства, которой уделяли внимание теоретики, является симметрия. Частое использование симметрии обычно объясняют симметрией человеческого тела. Еще раз повторим, что такое влияние внешнего опыта на искусство не должно выглядеть чем-то удивительным: так, кинестетические усилия, направленные на сохранение человеком устойчивого вертикального положения, в действительности вполне могут перейти в сходные усилия по созданию визуальных композиций. Впрочем, гораздо более сильное действие здесь оказывают перцептуальные импульсы, рождающиеся в рамках самого художественного средства. Последнее само ради собственной не- зависимости нуждается в состоянии устойчивости и добровольно подчиняется закону экономии: всякое высказывание, будь то художественное или еще какое-нибудь, по возможности должно оставаться настолько простым, насколько позволяют цель, условия обстоятельства. Паскаль, в частности, признает, что в основе симметрии «лежит фигура человека», однако от нее искусство заимствует лишь симметрию в горизонтальной плоскости, но не в высоту или глубину»; как обоснование он напоминает, что симметричные формы встречаются только там, «где нет причин для иных форм» [14, ч. I, разд. 29]. Применительно к художественному высказыванию такая интерпретация смещает акцент с требований к самой физической модели на требования к ее изображению. При более тщательном анализе необходимо различать факторы, своим происхождением обязанные природе зрительного восприятия, и факторы, источником которых является средство репрезентации, хотя на практике эти две группы факторов четко дифференцировать удается не всегда. Действие таких модифицирующих сил не ограничено определенными культурными условностями вроде стилей в истории искусств; они действуют всегда там, где человек создает артефакты. Ниже я более подробно остановлюсь на требованиях, выдвигаемых художественными средствами. В рисунке и живописи образы появляются не как результат непосредственных наблюдений за природой, а рождаются на гладкой поверхности бумаги, холста или стены. Сама поверхность накладывает на изображение ряд ограничений, задаваемых ее перцептуальными свойствами: она предпочитает одни процедуры и не поощряет другие. В ситуациях, когда все такие идиосинкретические свойства рассматриваемого средства не принимаются во внимание, а их действие приписывается объектам природы, возникают неправильные интерпретации. Примеры, которые мы выбрали случайным образом, составляют основной каркас иллюстраций. Художники-кубисты, такие, как Пикассо, иногда собирали на одном полотне сразу несколько аспектов одного и того же объекта. Если изображение не удовлетворяло правилу, по которому все элементы картины рассматриваются ее автором из одной точки, то такой прием, как правило, использовался почти всегда. О картинах кубистов говорили, что их понимание доступно лишь зрителю, который в своем воображении был бы способен передвигаться в пространстве, занимая все те положения, откуда, по его предположению, он мог бы видеть модельный объект таким, каким тот представал на картине. Восприятие неподвижного образа, тем самым, дополняет опыт, связанный с перемещением в про- странстве и во времени [9]. Это ошибочное истолкование произведений искусства было порождено аксиомой реализма, т. е. допушением, в соответствии с которым картины копируют зрительно воспринимаемые события, происходящие в физическом пространстве. Однако пространство картины — это двумерная поверхность неподвижного материала, а не физическая среда, в которой мы движемся. И изобразительная плоскость, и то, что на ней находится, могут быть восприняты только с одной удобной для обзора точки; соответственно так же могут быть поняты и объяснены сами изображения на полотне. Зрителю нет необходимости представлять себя перемещающимся по пространству, чтобы отличить у нарисованного кувшина вид сбоку от вида сверху; при этом изображенный объект не является каким-то чудовищным искажением, подобно тому, как профильные изображения фигур, характерные для искусства древнего Египта, не воспринимаются бродящими повсюду с искривленными плечами. По-видимому, объекты и события, существующие в физическом пространстве и во времени, переводятся на язык двумерного и вневременного художественного средства, причем разные аспекты модели транслируются и комбинируются друг с другом так, как это больше всего нужно художнику. Впрочем, такая процедура перевода не является общепринятой по причине недостатка мастерства у художников или случайно принятых соглашений. Скорее всего, она логически выводится из перцептуальной природы изобразительного искусства [2, с. 132]. На изображении Шахматного Кодекса (рис. 20) мы видим герцога Отто фон Бранденбурга, играющего со своей супругой в шахматы и получающего от нее мат. Вопреки принятым нормам «наивного реализма» шахматная доска расположена сверху вниз, а не горизонтально — по всей видимости, это произошло потому, что средневековый художник не знал, как нарисовать доску в перспективе. Доска стояла бы вертикально, если бы действие происходило в гостиной герцога. Между тем она изображена художником на плоской поверхности рисунка. Согласно правилам живописи, все объекты остаются в той же плоскости картины, в какой они впервые появились, до тех пор, пока не возникает веская причина забрать их оттуда. На данном уровне репрезентации никаких оснований для подобной дифференциации пространства нет. Напротив, чем меньше была бы искажена форма доски, тем рельефнее были бы выписаны фигуры шахматистов. Не допустив ни малейшей ошибки, художник более выпукло представил тему в полном согласии с основным свойством выбранного художественного средства и предложил свое решение, исходя из замысла дать зрителям картины увидеть на ней то, что он хотел. Следующий пример относится к часто используемой в живописи изометрической, или параллельной, перспективе. При изометрической перспективе пучки параллельных прямых или параллельные грани изображаемого предмета не имеют точек схода на горизонте, сохраняя параллельность,— в отличие от центральной, или прямой, перспективы, где две параллельные, сокращаясь, на уровне горизонта дают точку схода. Как можно объяснить это отклонение от оптической проекции? Изучив тысячи образцов, относящихся к бытовому восприятию, интерпретатор-аналитик обнаруживает, что параллельные линии остаются таковыми, если смотреть на них с достаточно большого расстояния. Отсюда вытекает, что параллельная проекция отображает реальность такой, какой она видится из бесконечности. Ошибочное представление здесь соединяется с ложной презумпцией, будто нормальное восприятие пространства тождественно оптическому образу, спроецированному на сетчатке. В действительности проективные искажения наблюдают только те редкие избранники, которым довелось этому специально обучаться. Игнорируя это важное обстоятельство, наш аналитик считает, что обычно люди видят параллельные прямые сходящимися, но что при особых условиях, а именно, если они смотрят на объект издалека, люди обнаруживают, что параллельные могут оставаться параллельными. Ясно, что при таком подходе невозможно предложить какие-либо объяснения того, почему целые цивилизации пользуются этой особой перспективной системой как нормой при изображении объектов из близлежащих пространств. Где же можно найти более удачное объяснение? Люди, как правило, когда бы они ни встречались с параллельными, именно таковыми их и воспринимают. Однако одного этого факта еще мало для того, чтобы объяснить причину столь частого и широкого обращения к изометрической перспективе: к ней прибегает архитектура Дальнего Востока и ряд других искусств, объекты которых создаются руками людей, она характерна для ранних стадий народной живописи и детского рисунка, ее можно увидеть на технических чертежах конструкторов, инженеров и математиков. Изометрическая перспектива решает проблему, возникающую не в реальном мире, а лишь на картинах художников и чертежных досках конструкторов и инженеров: как перейти от фронтальной плоскости в глубину с минимальными искажениями форм изображаемых объектов. Связанную с этим проблему решает обратная перспектива. Шкала размеров Термин «обратная перспектива» имеет, главным образом, отношение к двум изобразительным характеристикам — к передаче на картине относительных размеров фигур и предметов, а также— к изображению геометрических конфигураций плоскостей сплошных и полых объемов. В литературе по истории искусств изучение обратной перспективы началось с попытки истолковать мнимую инверсию пропорций в размерах тел. Живопись Византии и средневековья настойчиво вводила в обиход загадочную и кажущуюся парадоксальной шкалу относительных размеров человеческих фигур и других предметов. Следы этой традиции мы находим и позже в живописи расцвета Ренессанса. Более того, эта «неправильная» перспектива встречается в произведениях искусства Востока, развивавшегося совершенно самостоятельно и независимо от искусства европейских школ. Казалось, что система обратной перспективы сознательно отступает от одного из основных законов визуального восприятия или, по крайней мере, оптической проекции, а именно: чем крупнее представляется предмет, тем ближе он находится к зрителю и потому в зрительном поле должен быть расположен ниже. К этому закону с уважением относилась живопись Ренессанса, но им спокойно пренебрегали в течение длительных и важных периодов развития западного и восточного искусств. Простой пример такого отклонения дает японская мандала *, датируемая примерно первым тысячелетием нашей эры. В центре ее мы видим Вайрокана в симметричном окружении восьми более мелких фигур, относящихся к низшим религиозным иерархиям (рис. 21). Если мы заставим себя взглянуть на эту картину лишь как на попытку дать перспективное изображение (в данной ситуации нас можно к этому вынудить только силой), то обнаружим отсутствие предписываемого сформулированным выше законом градиента изменения форм, который содержательно означает, что верхние фигуры должны быть представлены как самые мелкие, анижние — как самые крупные. В действительности здесь нет ничего, что указывало бы на изображение горизонтального пола. Интерпретаторы, придерживающиеся аксиомы, по которой изображение возникает благодаря оптической проекции на сетчатке глаз зрительно воспринимаемого трехмерного пространства, будут озадачены. Какие существуют модели для таких аномалий в природе? В 1907 году в своей работе [20] Оскар Вулф впер- * Мандала — это восточный орнамент, состоящий из концентрических геометрических форм, символизирующих целостность мира и Космос в религиях буддизма и индуизма. (Прим. перев.).

вые ввел понятие «обратной перспективы». Важно, что в своих рассуждениях Вулф опирался не на ясные по конфигурациям картины, такие, как японская мандала, а на живопись эпохи зрелого Ренессанса, где странные несоразмерности фигур встречаются в произведениях, во всех прочих отношениях отвечающих правилам реалистической перспективы. Так, в алтарной композиции А. Дюрера «Поклонение всех святых Троице» изображение собрания богов отражает реалистическую перспективу в той мере, в какой фигуры в группе святых в нижней части картины располагаются ближе к зрителю и потому кажутся крупнее фигур в верхней части, включая сравнительно небольшую фигуру самого Христа на кресте в центре картины.

Рис. 22. Альбрехт Дюрер. Поклонение всех святых Троице. 1512 г. Между тем в самом низу картины неожиданно возникает небольшой зеленый пейзаж с одиноко стоящей фигуркой, крошечным автопортретом художника. Свой следующий пример Вулф берет у Рафаэля, обращая внимание на картину «Видение Эзекиля», нарисованную в тот же период времени. И тут снова масштабная сцена на небесах граничит с маленьким пейзажем внизу, вмещающим небольшую фигуру пророка, к которому приходит видение. Такая несоразмерность планов не может быть совместима с точкой зрения внешнего наблюдателя, однако вме- сто того, чтобы зафиксировать столкновение двух различных принципов изображения, Вулф, связанный аксиомой реализма, пытается найти в мире ситуацию, которая бы удовлетворяла общепринятой среди художников шкале размеров. В итоге Вулф приходит к заключению, что мы имеем тут дело с примером Niedersicht, т. е. взглядом сверху, общей перспективой, выстраивающей размеры фигур в сторону уменьшения, отталкиваясь от точки зрения самого главного персонажа картины. Поэтому фигура художника на картине Дюрера маленькая — ведь именно такой представляется она небесным жителям, находящимся поверх облаков. «Художник, пользуясь своим суверенным правом, поднимает нас вверх, в воздушное пространство, чтобы мы смогли рассмотреть картину с точки, совершенно не зависимой от какой бы то ни было точки зрения наблюдателя извне». Вулф полагает, что лишь психологический анализ позволит объяснить такое субъективное представление пространства и ссылается при этом на Теодора Липпса, который за несколько лет до этого опубликовал в печати основные положения созданной им теории эмпатии. Свои теоретические рассуждения Липпс строил, считая, что зритель вдыхает жизнь в неодушевленные объекты, проецируя собственный опыт физической деятельности на воспринимаемые формы, такие, как, например, колонны храма [11]. Поскольку Вулф сделал эту теорию психологически неприемлемой, ее никак нельзя рассматривать как гипотезу, которая обладает достаточной объяснительной силой. В частности, Липпс пользовался понятием эмпатии в тех случаях, когда субъективная проекция зрителя лишь дополняет увиденное, но не противоречит ему, тогда как перспективная шкала размеров, которую Вулф приписывал перцептуальному опыту человека, находящегося в пространстве картины, прямо противоречит тем реальным размерам, которые может обнаружить на картине внешний наблюдатель. Из-за действия эмпатии ожидается, что зритель картины видит более отдаленными те объекты, которые кажутся ему ближе. Тезис Вулфа с самого начала был отвергнут другими историками искусства и главным образом потому, что приписывал субъективную перспективную шкалу размеров тем культурам, живопись которых ею не обладала, а следовательно, еще менее вероятно, чтобы в них реализовалась инверсия данного принципа 1. Впервые в краткой критической заметке в 1910 году [5] со 1 В 1908 году Курт Гласер принял интерпретацию Вулфа и применил ее к искусству Востока (Die Raumdarstellung in der japanischen Malerei». Monatschefte für Kunst mss № 1. 1908, с 402 и сл.). Однако позже он уже в ней от многого отказался, см. «Die Kunst Ostasiens» Leipzig; Insel 1920. Эрвин Панофский подверг критике взгляды Вулфа в работе «Die Perspective als symbolische Form», Vorträge d. Bibl. Warsburg, 1924—1925, с 310. всей определенностью было сказано, что трактовку размеров в работах, о которых шла речь, можно было бы более убедительно представить и проинтерпретировать как иерархическую шкалу, на которой большие размеры имеют более важные фигуры. Позже в своей книге о перспективе и ее месте в европейской живописи Джон Уайт полностью отверг обратную перспективу, назвав ее «мифическим чудовищем» [18, с. 103]. Он поясняет: «Вся трудность заключается в том, что вариации в размерах фигур на шкале не зависят ни от пространственных отношений внутри композиции, ни от отношения зрителя к картине в целом. Решающим фактором всякий раз оказывается значимость, которая по тем или иным причинам приписывается данной фигуре». В эпоху Ренессанса иерархическое упорядочивание на шкале согласовывалось с требованиями реалистической перспективы размеров. Когда же мелкие фигуры людей, приносящих дары и молящихся в углу картины, стали нежелательными, Дюрер в алтарном изображении, неверно истолкованном Вулфом, оправдал крошечный размер своего автопортрета, сознательно поместив фигурку на фоне уходящего вдаль пейзажа. Художники типа Тинторетто или Эль Греко придавали иерархически выдающимся фигурам соответственно более крупные размеры, помещая эти фигуры на передний план картин. Однако гораздо чаще умный художник пользовался преимуществами предписываемой ему шкалы размеров не только для уравновешивания визуально воспринимаемых весов фигур и других объектов композиции, но и для создания той иерархии, которую хотел передать в своем произведении. Величина объектов, их близость и удаленность от зрителя служат для самоочевидного и спонтанного выражения художником символического значения. Это же было и остается справедливым по отношению к фотографии и кино. Попутно следует отметить, что проективное изображение пространства порождает интересный зрительный парадокс. Топография изобразительной плоскости, ограниченной рамкой картины, предполагает, что доминантные мотивы локализованы в центре или в верхней части композиции и лишь как исключение находятся у нижнего края полотна. Будучи помещенными внизу, важные в том или ином отношении фигуры и прочие объекты кажутся близкими и большими. Однако центральное положение на полотне приписывает основной теме или предмету изображения относительно удаленное место на шкале глубины. Как следствие, такой предмет получает маленький размер (ср. изображение маленького и расположенного в глубине распятия на картине Дюрера). Возникающее противоречие между визуальным появлением и тематической значимостью порождает напряжение, которое пытались использовать в своем творчестве художники Возрождения, в частности, Рафаэль в картине «Пожар в Борго», где основная фигура, чудотворный римский папа Лев, хотя и появляется в центре картины, но очень маленькая и на очень далеком расстоянии от зрителя. Особенно отличались сознательным использованием этого парадокса художники, писавшие картины в стиле маньеризма Тинторетто или Брейгеля. Основные предметы при этом часто были на полотне едва заметны. Художники двадцатого века легко и свободно уходят от непрерывной шкалы глубины, характерной для традиционной живописи. Простейший пример инноваций такого рода представляет собой фотомонтаж, где рядом помещаются фрагменты совершенно разных пространственных систем. Размеры изобразительных объектов уже больше не могут быть сопоставлены в пределах одного изобразительного пространства. Большая человеческая фигура, вырезанная из одной фотографии, и маленькое дерево, вырезанное из другой, связаны лишь в изобразительном пространстве композиции, которая должна оставаться цельной для того, чтобы ее можно было понять. Аналогично такой художник как Шагал, соединяет воедино эпизоды, объекты которых имеют разные размеры, без всякой претензии на непрерывность физического пространства. Перцептуальное и художественное воздействие этой новой свободы заслуживает систематического исследования. Что вызывает дивергенцию форм? Когда символической иерархии размеров удается достичь, не нарушая правил перспективы, характерной для эпохи Возрождения она не создает проблемы для интерпретации того типа, которую я пытаюсь здесь поставить под сомнение. Однако, когда конфликт есть, то психологически неуместно и нелепо спрашивать, почему художник отклоняется от реалистической проекции физического пространства. Реалистические направления в искусстве так же требуют обоснования, как и нереалистические; они весьма редкие, относятся к позднему периоду и не имеют каких-либо преимуществ. Вопрос надо поставить иначе: с какой изобразительной целью художник представил данный объект в такой-то манере? Такая постановка вопроса позволяет непосредственно подойти ко второй и, быть может, более интересной стороне проблемы «обратной перспективы», а именно, к изображению твердых предметов с геометрически правильной формой способом, противоречащим принципам оптической проекции и правилам центральной перспективы.

Рис. 23 Вулф лишь в довольно пространной сноске говорит о линейной перспективе. В качестве примера он рассматривает мозаику времен Юстиниана из церкви Сан-Витале в Равенне. В этой мозаике падающие с потолка лучи над головой императора и архиепископа сходятся в одной точке в направлении зрителя. И здесь Вулор снова утверждает, что в соответствующих стилях потолки, верхние поверхности столов, скамьи, кровати и лестничные ступени ошибочно изображаются так, чтобы их могло видеть самое важное лицо на картине. Другие авторы делали вводящие в заблуждение замечания о перспективной трактовке зданий и ряда других геометрических форм в японской живописи. Точка зрения, по которой прямоугольные поверхности нередко изображаются расходящимися на периферии картины, возникает по причине известной оптической иллюзии: грани, нарисованные как параллельные в изометрической перспективе, кажутся по мере удаления расходящимися. Если подвергнуть японские композиции измерению, то можно обнаружить, что в целом грани являются строго параллельными со случайными отклонениями в ту или другую сторону, как бывает, когда параллельные линии рисуют, полагаясь на зрение, а не на механические средства (рис. 23). Можно было бы предположить, что на Западе зритель, привыкший к

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.

|