|

|

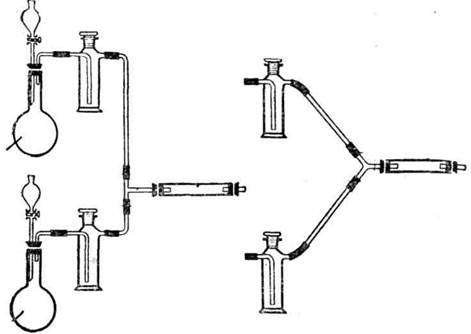

Что вызывает дивергенцию форм? 14 главаКроме совершенствования практических действий животного, метод Скиннера имеет два преимущества. Во-первых, крайне важен позитивный анализ модифицирующих факторов, который в статистической процедуре попросту опускался, как создающий «шум». Во-вторых, этот метод сводит научную практику к «простому наблюдению». Если статистика переключает внимание психолога с реально наблюдаемых ситуаций на обработку чисто количественных данных (т. е. «выводит за пределы данной информации»), то очищенные от посторонних наслоений индивидуальные случаи позволяют непосредственно наблюдать тип поведения. Такой подход дает возможность представить перед наблюдательным взором взаимодействие многих релевантных факторов. На этой приятной для глаз картине бихевиориста, идущего чуть ли не рука об руку с феноменологистом, который, беспрепятственно анализируя данную информацию перцептуально, пытается отыскать необходимую истину, я закончу обсуждение. Не исключено, что мы наблюдаем начало сближения двух подходов, которое под воздействием фактических данных способно вернуть чувственно воспринимаемой информации по праву принадлежащее ей место. Все выше приведенные рассуждения имели своей целью показать, что продуктивное мышление по необходимости основано на перцептуальных образах и что, наоборот, активное восприятие включает в себя отдельные аспекты мышления. Нельзя не отметить, что сделанные утверждения непосредственно и глубоко связаны с проблемами обучения, а потому в оставшейся части работы я бы хотел уделить внимание ряду специальных вопросов, относящихся к этой области. Если восприятие входит в мышление, то отсюда следует, что необходимо явным образом развивать и совершенствовать перцептуальную базу мышления учащегося и учителя. Но точно так же совершенствование перцептуальных навыков должно эксплицитно развить мыслительные способности, на которые эти навыки опираются и каковые обслуживают. Это означает, что обучению искусствам отводится центральное место в учебных планах, принятых в хороших школах или университетах, но они в состоянии выполнить свою роль лишь тогда, когда работа в студии или занятия по истории искусств воспринимаются как средства, с помощью которых воспроизводится окружающая действительность и личность самого художника. Такая ответственность, возложенная на учителей искусств, не всегда ясно ими осознается, и, описывая свои функциональные задачи, учителя зачастую терпят неудачу, поскольку не придают ей должного значения. Нам говорят, что живописцы стремились изображать на своих полотнах полных людей, хотя не очевидно, что полным быть лучше, чем стройным. Мы слышим, что искусство доставляет наслаждение, но нам не объясняют, почему и какая от этого нам будет в конце концов польза. Мы слышим о самовыражении, об эмоциональном выплескивании и свободе личности, но нам редко показывают, что правильно воспринятые и понятые рисунок, живопись и скульптура ставят перед человеком когнитивные проблемы, требующие серьезных умственных усилий и при этом очень похожие на математические или научные загадки. Нельзя также утверждать, что изучение искусств имеет подлинный смысл, пока мы не поймем, что усилия великого художника, скромного студента, изучающего искусство, или пациента врача, лечащего своих больных с помощью искусства, в конечном итоге все направлены на то, чтобы человек смог справиться с разными жизненными проблемами. Каким же образом передаются на картине характерные особенности какого-либо объекта или события? Как создается ощущение пространства, глубины, движения, равновесности или цельности? Как помогает искусство молодому человеку понять запутанное и сложное устройство мира, с которым тот сталкивается? Только если учитель внушит своим ученикам мысль, что они должны больше полагаться на свой собственный разум и воображение, чем на чисто механические приемы и трюки, ученики смогут творчески и продуктивно подойти ко всем этим проблемам. Одним из больших преимуществ искусства в обучении является то, что здесь вполне достаточно минимума технических знаний, чтобы учащиеся овладели необходимыми навыками для самостоятельного совершенствования своих умственных и психических ресурсов. Если занятия по искусству разумно построены, то ученик сознательно приобретает перцептуальный опыт и овладевает различными его аспектами. Например, три измерения пространства, известные нам с самого детства и которыми мы все время практически пользуемся в повседневной жизни, должны быть шаг за шагом преодолены в скульптуре. Компетентное обращение с пространственными отношениями, навыки которого приобретаются на занятиях искусством, может принести прямую пользу в таких видах деятельности как хирургия или инженерное дело. Способность мысленно представлять сложные пространственные свойства объектов нужна для выполнения художественных, научных или технологических заданий. Говоря менее техничным языком, с общеобразовательной точки зрения очень важно подробно изучить, как решал в своем «Страшном суде» Микеланджело проблемы морали и религии или каким образом Пикассо в изображениях человеческих фигур и животных «Герники» удалось символически передать сопротивление, оказанное фашизму во время Гражданской войны в Испании. Рассуждая в терминах визуального мышления, между искусствами и науками нет большой разницы; также нет пропасти и между использованием картин и употреблением слов. Сходство естественных языков с языками образов можно прежде всего продемонстрировать на примере так называемых абстрактных термов: многие из них еще содержат видимые реальные признаки и действия, от которых они первоначально произошли. Такие слова служат напоминаниями о близком родстве перцептуального опыта и теоретического рассуждения. Помимо чисто этимологических преимуществ слов, хорошее письмо в литературе, как и в науке, отличается тем, что постоянно воскрешает в памяти живые образы объектов, обозначаемых словами. Когда мы с сожалением отмечаем, что в наше время ученые уже больше не пишут так, как писали Альберт Эйнштейн, Зигмунд Фрейд или Уильям Джеймс, слова наши звучат не просто как «эстетическая» жалоба. Мы ощущаем, что иссушение нашего языка является симптоматичным признаком пагубной трещины, образовавшейся между интеллектуальной схемой и манипуляцией с нею, с одной стороны, и обращением к живой ткани самого предмета — с другой. Анализ языка как средства эффективной коммуникации — такое же дело поэтов и других писателей, как умелое использование зрительных образов — дело рук художников. Поэтому академические курсы по обучению письму не отвечают своему назначению, если студенты, их закончившие, наслаждаясь легковесным и легкодоступным «творческим» письмом, не знают, как описать ложку или сформулировать какие-нибудь правила. Аналогично, занятия искусством не только вырабатывают умение успокаивать эмоции или учат играть в разные игры с формами. Наряду с совершенствованием специальных навыков они несут ответствен- ность за развитие у учащегося перцептуальных способностей, необходимых ему в процессе изучения любой дисциплины. Если бы меня спросили об университете моей мечты, то я бы ответил, что организовал бы обучение в нем таким образом, чтобы центральный стержень программы составили три предмета: философия, изучение различных искусств и поэзия. Философия помогла бы вернуться к преподаванию онтологии, эпистемологии, этики и логики с тем, чтобы выправить постыдные пробелы в рассуждениях, весьма распространенные сегодня в среде научных работников. Обучение искусству позволило бы усовершенствовать методы, с помощью которых осуществляется такого рода мыслительная деятельность. Наконец, поэзия сделала бы язык, наше основное орудие передачи мыслей, пригодным для образного мышления. Взгляд на сегодняшнюю практику среднего и высшего образования показывает, что образы «оставляют некоторых своих представителей в классах». Классная доска — это старое и испытанное средство визуального обучения, и различные рисунки, диаграммы и схемы, нарисованные на ней мелом учителями геометрии и химии, преподавателями общественных наук и языков, говорят о том, что теория должна опираться на зрительное восприятие. Однако, если взглянуть на сами схемы и диаграммы, то большинство из них оставляет впечатление продуктов неумелого и неквалифицированного труда. Из-за того, что они плохо нарисованы, им трудно должным образом выразить соответствующее значение. Чтобы надежно передавать сообщения, диаграммы должны основываться на правилах изобразительной композиции и визуального упорядочения, которые постоянно совершенствуются на протяжении каких-нибудь 20 000 лет. Учителя искусств должны быть готовы применить свои знания и умения не только к величественным образам художников, чьи работы вполне достойны музеев, но также и ко всем практическим задачам, которые искусство с большой для них пользой обслуживало во всех действующих культурах. Те же соображения относятся и к более изысканным визуальным вспомогательным средствам, таким, как иллюстрации и карты, слайды и фильмы, видео и телепрограммы. Ни само техническое умение создавать изображения, ни достоверная реальность образов не дают гарантий, что материал передает именно то, что нужно. Мне представляется важным отойти от традиционной точки зрения, согласно которой картины дают нам лишь сырой материал, а мышление начинается только после того, как информация уже получена, подобно тому, как должно ждать пищеварение, пока что-то не съедено. Напротив, мышление осуществляется посредством структурных характеристик, встроенных в об- раз, и потому образ должен быть сформирован и организован разумно, чтобы наиболее важные его свойства были видимы. Должны быть ясны очевидные соотношения между компонентами, должно быть понятно, что причина ведет к следствию; все соответствия, симметрии, иерархии должны быть ясно показаны — это в высшей степени художественная задача, даже если мы решаем ее применительно к объяснению принципа действия поршневого двигателя или работы плечевого сустава [2]. Закончить данный очерк мне бы хотелось разбором одного практического примера. Некоторое время тому назад ко мне обратился за советом один немецкий студент, выпускник педагогической академии в Дортмунде Вернер Корб. Он работал над анализом визуальных аспектов демонстрации химических опытов на занятиях по химии в высшей школе и, обнаружив, что в гештальтпсихологии разработаны принципы визуальной организации, попросил разрешения прислать мне его материалы. Из того, что я получил, у меня сложилось впечатление, что в обычной практике демонстрация опытов в классе рассматривается как достигающая своей цели, если химический процесс, который должны учащиеся понять, физически присутствует на занятиях. Форма и расстановка различных бутылок, горелок, трубок вместе с их содержимым определяется тем, что технически требуется и что самое удобное и дешевое для изготовителя и учителя, при этом мало внимания обращается на способ, которым визуально воспринимаемые формы и расположения доходят до глаз студентов, а также на отношения между тем, что наблюдается, и тем, что понимается [9]. Вот маленький пример. На рис. 17 показано расположение химической аппаратуры для демонстрации синтеза аммония. Двухкомпонентные газы, азот и водород, каждый в своей бутылке, соединяются в одной прямой трубке, от которой отходит короткое соединение к тонкой прямоугольной трубке, по которой газы идут в сосуд, где и происходит образование аммония. Единственная прямая вертикальная трубка, конечно, самый простой и дешевый способ проведения реакции синтеза, но она обманывает визуальное мышление студентов. Она наводит студентов на ложную мысль о непосредственной связи газов друг с другом, в результате чего они не замечают соединения газов для синтеза. Такая, казалось бы, мелочь, быть может, доставляющая больше хлопот учителю, как соединение двух трубок в Y-образной форме, могла бы направить глаза, а вслед за ними и мышление учащихся в нужную сторону. Следующий пример взят мною также из работ Корба. Этот пример иллюстрирует, как происходит в классе опытная демонстрация производства гидрохлорида (рис. 18). Скопление бутылок на полке на заднем плане рисунка не имеет к опыту никакого

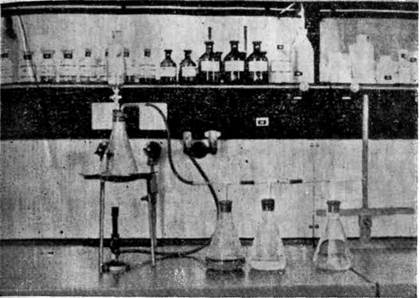

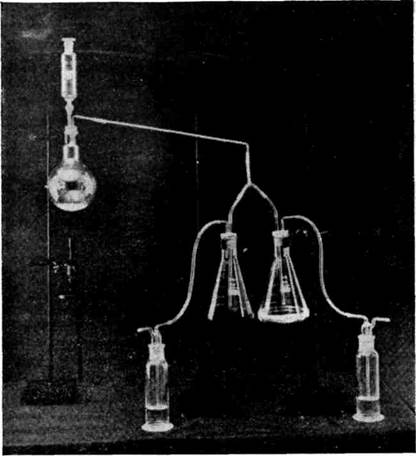

Рис. 17 отношения. Полка — это место, где учитель хранит лабораторную посуду, и предполагается, что ученики не обращают на нее внимания. Однако визуальное различение изображения и фона не подчиняется неперцептуальным запретам. В перцептуальном высказывании каждый фрагмент воспринимаемой глазом картины, по предположению, образует отдельный компонент, а коль скоро уставленная посудой полка составляет часть увиденного, но не часть самого опыта, это противоречие угрожает срывом демонстрации. Вряд ли есть какая-то необходимость комментировать те преимущества контрпредложения, которые показаны на рис. 19. Изображение на нем отличается здравой красотой и порядком. Глаз спокойно следит за реакцией, даже если у наблюдателя есть собственное представление о природе химического процесса. Как видно из всех этих скромных примеров, без визуального мышления обойтись невозможно. При этом, однако, нужно время, прежде чем оно займет достойное место в обучении. Визуальное мышление неделимо: если не уделять ему достаточно внимания в преподавании или изучении какой-либо конкретной дисцип-

Рис. 18 лины, оно не сможет себя проявить ни в какой другой сфере. Самые лучшие намерения учителя биологии будут с трудом восприниматься недостаточно подготовленными учащимися, если те же самые принципы не применяет в работе учитель математики. Необходима ни больше ни меньше, как смена основных акцентов в обучении. А покуда те, кому посчастливилось родиться и увидеть свет, будут делать все возможное, чтобы круг дел, которые они начали, никогда не останавливался в своем движении. Видимый свет и вращающийся круг — это хорошие визуальные образы. ЛИТЕРАТУРА 1. Arnheim, Rudolf. Visual Thinking. Berkeley and Los Angeles: University 2. ------------------ . Art and Visual Perception. New version. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1974. 3. Berkeley, George. A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge. London: Dent, 1910. 4. Binet, Alfred. «Mnemonic Virtuosity: A Study of Chess Players». Genetic Psychology Monographs, vol. 74 (1966), pp. 127—162. 5. Bruner, Jerome S. «The Cours of Cognitive Growth». In Jeremy S. Anglin,

Рис. 19 ed., Beyond the Information Given. New York, 1973. See also, «The Course of Cognitive Growth». American Psychologist, vol. 19 (Jan. 1964), pp. 1—15. 6. Euler, Leonhard. Lettres à une princesse d'Allemagne sur quel ques sujets de physique et philosophie. Leipzig: Steidel, 1770. 7. Freud, Sigmund. New Introductory Lectures on Psychoanalysis. New York: Norton, 1933. 8. Huttenlocher, Janellen. «Constructing Spatial Images: A Strategy in Reasoning». Psychological Review, vol. 75 (1968), pp. 550—560. 9. Korb, Werner, and Rudolf Arnheim. «Visuelle Wahrnehmungsprobleme beim Aufbau chemischer Demonstrationsexperimente». Neue Unterrichtspraxis, vol.12 (march, 1979), pp. 117—123. 10. Leibniz, Gottfried Wilhelm von. Nouveaux essais sur L'entendement humain.Paris, 1966. Book 2, chap. 29. 11. Piaget, Jean, and Barbel Inhelder. Le développement des quantités physiques chez l'enfant. Neuchatel: Delachaux et Niestlé, 1961. 12 Skinner, В. F. «A Case History in Scientific Method». American Psychologist, vol 11 (May, 1956), pp. 221—233. 13. Walkup, Lewis E. «Creativity in Science through Visualization». Perceptual and Motor Skills, vol. 21 (1965), pp. 35—41. 14. Wittgenstein, Ludwig. Philosophical Investigations. New York: Macmillan,1953. НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ ОБ ОБРАЗАХ «ЧИСТИЛИЩА» В «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» ДАНТЕ* Читателю предлагается не систематическое изучение, а отдельные разрозненные наблюдения, сделанные мною во время перечитывания некоторых песен «Чистилища». Поскольку мне хотелось быть по возможности кратким, я предполагал ограничиться обсуждением тех эксплицитных сравнений, которые Данте приводит как пояснение отдельных моментов своего повествования, отсылая читателя к аналогичным эпизодам повседневной жизни — так, мы читаем в «Аде», что мертвецы пристально всматривались в темноту, пытаясь разглядеть двух странных путников («come vecchio sartor fa nell cruna»), то есть «как старый швец, хмурящий брови, вдевая нить в иголку» (Чистилище, XV 21). Однако вскоре при чтении песен я вспомнил, что на природу конкретного метафорического сравнения сильное влияние оказало то, что вся «Комедия», начиная с «Ада» и кончая «Раем», насквозь метафорична как по содержанию, так и в деталях языка. На фоне, где каждое действие и каждый объект являются очевидными носителями скрытого смысла, сравнение перестает быть простой аналогией. От сравнения требуется, чтобы оно, как и всякое другое метафорическое выражение, вносило свой вклад в основной текст повествования. Сталкиваясь с вымышленной реальностью, троп должен быть более реалистичным. Для меня все это означало, что я должен был рассматривать сравнения в контексте. Такое исследование предполагает, что меня должна интересовать образность как нечто целое. Метафора возникает из желания чувственной конкретности. Последняя характерна для поэтического языка в целом, в особенности, когда поэт пытается извлечь максимум пользы из наблюдений над культурой, не отрываясь от реальности. В седьмой песне «Чистилища» поэт Сорделло, объясняя Вергилию и Данте, * Впервые очерк был опубликован в «Argo: Festschrist für Kurt Badt», Cologne: Dumont, 1970. что те ни на шаг не смогут продвинуться наверх после захода солнца, наклонился и прочертил по земле рукой: «И вы замрете перед этой чертой» (Чист., VII 52). Из конкретности рассуждений следует языковая конкретность поэта. Своей кульминации она достигает тогда, когда объект низводится до простой формы или цвета; так, приближающаяся к путникам змея, похожая на ту, что когда-то соблазнила Еву, описывается как la mala striscia—«полоска зла» (Чист., VIII 100). Гораздо чаще Данте удается схватить какой-нибудь жест или позу, причем всегда с такой непосредственностью, которая постоянно напоминает нам о его современнике Джотто. Ленивый Белаква сидит, обвив руками колени и уронив меж ними голову (Чист., IV 107). Также мы часто сталкиваемся с живой конкретностью в самой ткани языка у Данте, которая при переводе, как правило, превращается в банальность и безвкусицу. Так, оптика света и тени предполагает мужскую силу, способную вести борьбу и наносить удары, когда о свете говорится, что он ломался или рассекался на части перед телом наблюдателя, а солнце посылало в него стрелы: «Глядите — слева луч нейдет» (Чист., III 17, III 96, IV 57, V 5). Образы заимствуются из всего репертуара, который представляет нам воспринимаемый мир, а природа очеловечивается при помощи психических объектов. Заря одолевает в споре нестойкий мрак и утренний ветер, а звон колокола оплакивает угасший день (Чист., I 115; VIII 6). Разумеется, подобные поэтические приемы типичны для поэтов. Необычным же здесь является то, что взаимосвязи земного и космического, физического и психического прослеживаются в эксплицитно осознанной и системно организованной вселенной сенсорного опыта, где метафора приспособлена для определения каждого элемента через его связи с другими элементами. Посередине между земной и божественной сферой помещен человек, и нам предлагают заново взглянуть на него как на продукт, соединяющий в себе плоть и дух. Когда человек ведет себя самым обычным образом, ему дают образную характеристику, используя для этого обитателей скотного двора. Тени покойников, встретив живого путника, ведут себя, как овцы, выходящие «одна, две, три из загона, а тем временем остальные робко стоят, молча уставясь в землю»; все делают то же, что и первая: если первая останавливается смирно и спокойно, то все тоже ряд за рядом стоят, не зная, почему стоят (Чист., III 79). Когда же тени испугались, то разлетелись в разные стороны, как голуби. И тем не менее, даже у этого нижнего края шкалы людей ощущаются слабые обертоны человеческих качеств более высокого порядка, поскольку уже сам выбор овец и голубей для сравнения с людьми не может не вызвать в памяти благородного образа этих животных, представленного на символических мозаиках Византийских храмов. В лучшем случае в человеке соединяются несовместимые противоположности. Так, значительное перцептуальное увеличение образа гораздо больше, чем обычное, делается в том случае, когда бородатый старец Катон «колеблет оперение», в то время как лицо его ярко светится, будто блестит на небе солнце (Чист., I 42). Остатки человеческих волос и великолепие небес — такой гармонии смертному человеку удается достичь не часто. Человек как-то неуклюже стремится удержаться в центре величественной панорамы, широта границ которой специально подчеркивается поэтом, когда тот говорит о закате солнца как о возвращении в свой дом или когда называет ангела «птицей господней» (Чист., VII 85, II 38). «Божественная комедия», по-видимому, единственное литературное произведение, в котором географический фон полностью соответствует символическому предназначению. Пустое жерло Ада дополняет идею греховности мира распространенной темой спуска, а спуск ассоциируется с духотой все более сгущающегося пространства — до того момента, пока леденящий паралич от совершенного зла не достигает дна пещеры. Напротив, гора Чистилища и вслед за ней небесные сферы Рая обеспечивают постоянное движение наверх. По мере того, как гора сужается к вершине, движения тела и разума становятся все более свободными. Таким образом, топология пейзажа позволяет не только показать в статической иерархии выступов грешников и праведников, но также воспроизводит мощное символическое движение, сопровождаемое падением и подъемом, СПУСКОМ и ВОСХОЖДЕНИЕМ,— все оттенки нарастающей скорости и замедления, крутизны и отлогих скатов, неуверенной, спотыкающейся ходьбы и твердого стояния на ногах, усилий и усталости, созидания и преодоления. Нам рассказывают, что такая символическая картина возникает благодаря событию, наделенному трогательно искренней конкретностью лучших фольклорных образцов: Люцифер, свергнутый с небес, падает на землю, образуя, как метеор, в месте своего падения воронкообразный кратер, и застревает в центре земли; в это время на противоположном полушарии взметнулась вверх вытесненная им при падении грязь, образовав гору Чистилища. Результат этого фантастического геологического процесса может, тем не менее, показаться весьма банальным и неинтересным. Геометрическая простота круглого тела, формы, видоизмененной двумя добавочными конусами, полым и сплошным, вокруг которого находятся концентрические оболочки небесной сферы, может быть, очень удобна в качестве визуального средства, помогающего системному представлению греха, покаяния и милосердия, однако как художественное открытие оно может напомнить нам о неприкрытой, очевидной бедности «примитивного искусства». Не являются ли эти формы непосредственным результатом интеллектуального подхода к теме, учебной схемой, а не живым образом? На самом деле, Франческо де Санктис в своих замечательных главах, посвященных «Комедии», которые он включил в историю итальянской литературы [1], утверждает, что дидактическая традиция литературы эпохи средневековья заманила Данте с его аллегориями в коварную ловушку: «Аллегория позволила Данте достичь неограниченной свободы в выборе форм, но одновременно она сделала его неспособным к подлинно художественному оформлению этих форм: Поскольку персонаж должен соотноситься с некоторым референтом, обозначая его, он не может быть свободным и независимым, как того требует искусство, а является лишь олицетворением или знаком идеи. Персонажу разрешается иметь только те характеристики, которые так или иначе связаны с идеей; в сравнении содержится только то, что необходимо для художественного изображения объекта, с которым проводится сравнение. Аллегория, следовательно, и расширяет мир образов Данте и вместе с тем умерщвляет его, лишая его своей собственной личной жизни и превращая этот мир в знак или код чуждого ему концепта». И де Санктис указывает на разные конвенциональные ухищрения и аллюзии в «Комедии», которые в действительности столь же мертвы, сколь костюмы или декорации всеми забытой пьесы. Опасность, на которой фиксирует наше внимание критик, вполне реальна. Когда мы читаем, что «Наложница старинного Тифона взошла белеть на утренний помост» (Чист., IX 1), ничто не освежает наше ощущение раннего утра, точно так же, как, вероятно, у современников Данте не возникало чувства новизны, когда поэт обращался к мифологическим сюжетам и персонажам— хотя образ вечной молодости утра, поднимающегося с постели старости, никоим образом не является произвольным. Де Санктис утверждает, что поэма была спасена лишь благодаря тому, что поэтический талант и чутье Данте невольно победили в нем поэта, однако тут, по всей видимости, замечательный критик допустил преувеличение, находясь под влиянием общепризнанной в девятнадцатом веке дихотомии искусства и разумного обоснования. Разумеется, дидактические пояснения понятий самостоятельной ценности обычно не имеют. Так, всякая попытка сегодня сравнить поведение атомов или электронов в некотором химическом процессе с помощью тропа, в составе которого роль частиц исполняли бы члены человеческой семьи, выглядела бы вероятно бесплодной и даже смешной. Тем не менее привлекательные свой- ства ученого-химика стали основой ведущей метафоры одного из самых великих романов нашего столетия, романа И. В. Гете «Избирательное средство», а многие другие понятия естественных наук нашли удачное отражение в поэзии. У меня здесь нет возможности, размышлять над глубинными причинами того, что на первый взгляд кажется случайным совпадением, а именно, над тем, почему события, происходящие в природе, представляются аналогичными процессам, происходящим в мозгу человека, и тем самым допускают поэтическое изображение. Я просто выскажу предположение, что логическому развитию понятия не чужды естественные проявления феномена, ради которых это понятие вводится. Прежде всего понятие само появилось благодаря этим проявлениям, а поэт, используя последние для символизации понятия, попросту переворачивает с головы на ноги процесс, во время которого ученый впервые с ними встретился. Это, в частности, касается психологических категорий, которые характеризуют обитателей различных кругов Ада и Чистилища. Поэтическая правда рассказа Франчески да Римини отражает внутреннюю логику его сюжета, или «случая», как назвали бы его психологи, а изучение сюжета, в свою очередь, соответствует понятию, которое в тексте предполагается проиллюстрировать — несдержанность любовных страстей,— причем все это настолько естественно, что рассказ, будучи весьма сжатым, содержит одни лишь слова, помогающие раскрытию смысла этого понятия. Было бы крайне несправедливо, как я это уже чуть не сделал некоторое время назад, обвинять поэта в том, что он заключил повествование в учебную схему, поскольку та геометрически правильная схема, о которой я говорил, появляется на самом деле не в тексте «Комедии», а в комментариях к ней. Это напоминает композиционные оси, которые рисуют поверх картин учителя, которые объясняют учащимся их содержание и формальное строение. Сферы и конусы в «Комедии»—это лишь арматура, переросшая живые существа, населяющие пространство произведения. Если, однако, мы с большей охотой по сравнению с другими художественными произведениями отмечаем наличие дидактического плана в «Комедии», то это происходит не потому, что поэт не стал здесь поэтом, не сумел проявить себя как поэт, а потому, что в истории литературы его произведения составляют поворотный пункт от средневекового рационализма к современной житейской мудрости. Очевидно, что точное соотношение образного и понятийного моментов в конкретном произведении искусства— это вопрос стиля. В нравоучительных пьесах средневековья простой ярлык явно доминирует над сценическим образом, тогда как в современных романах, где действующие лица и сюжет четко выписаны, где персонажи индивидуализированы, понятия пе- редаются весьма нечетко и неопределенно. Данте, стоящий между двумя своими великими соотечественниками — Фомой Аквинским, философом, представителем интеллектуального направления, и Джотто, художником, человеком искусства,— соблюдает строгое равновесие между мыслью и образом, а внутри «Комедии» сходную центральную позицию между здравой телесностью «Ада» и освобожденными от материальной оболочки идеями «Рая» занимает «Чистилище». Результирующее равновесие не является прочным, но именно оно служит ключом к поистине уникальной величественности «Комедии». Здесь я еще раз вернусь к тому, что я говорил вначале о странной роли эксплицитной метафоры в произведении, содержание которого само чрезвычайно метафорично. Духовность человека, сбрасывающего с себя телесную оболочку, как одежду, символически передается невещественными тенями умерших, но это отсутствие физической субстанции ничуть не менее реально: оно является естественным следствием смерти. Поскольку обычной пропасти между буквальным и фигуральным здесь почти нет, многие метафоры, используемые Данте, выступают на передний план повествования как основной его элемент, легко и непосредственно сочетаясь с остальными элементами. В начальных строках «Чистилища» поэт «подъемлет парус и стремит свою ладью к лучшим водам» (Чист., I 1) — фигура речи, не далекая от реальной ситуации с человеком, который, путешествуя по символической поверхности земли, внезапно встречает ангела, ответственного за перевозку по воде. Аналогично, роса, призванная смыть с лица Данте всю грязь Ада, снимает также пелену с глаз его разума и смешивается со слезами раскаяния. Подчеркнутая разумность представления, для которого нет видения без мышления и которое не нуждается — если нет особых на то причин — в материальной оболочке, проявляется даже в языковых деталях, например, когда снаряжение лодки —ее весла и паруса — называются «рассуждениями», без которых может обойтись ангел, правящий судном (Чист., II 31). В такого рода примерах явно видна ошеломляющая симметрия образа и обозначаемых объектов. Иногда симметрия приводит к обычной практике передачи абстрактных категорий более конкретными. Так, нам рассказывают, что где-то в Тоскане протекает река Аркьяно, которая более не нуждается в имени, и ожидается, что по этому языковому изменению мы поймем, что река впадает в Арно (Чист., V 97), или же говорится, что склон был круче полуоси, секущей четверть круга пополам (Чист., IV 42). Не удивительно, что в таком климате оживают даже аллегорические животные и, как и всякие другие животные, ведут себя вполне свободно. Геральдическая змея сходит с гербового щита Нино Висконти, чтобы под-

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.

|